@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 0cm }

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; background: transparent }

pre { font-family: "Liberation Mono", monospace; font-size: 19pt; background: transparent }

joedis hobby-Fotobuch 1-J-111.2.3m1c1K5AWZ-c2Y-main1.html

doc.last.modif:

Da das html-Dokument ziemlich gross ist, kann das Starten des Browsers eventuell ein wenig dauern...

www.joedineck.de präsentiert:

Tipps und Tricks für Digitalkameras

-Ein Erfahrungsschatz mit vielen Beispielen -

(c) by "joedi" Jörn Jacobs, Edingen-Neckarhausen, 2021/2022/2023

Anmerkung:

Dieser Text und alle enthaltenen Bilder unterliegen dem Urheberrecht. Der Text enthält nur meine persönlichen Ansichten, und verfolgt keinerlei kommerzielle Absichten. Er darf für wissenschaftliche- und Ausbildungszwecke zitiert werden, darf aber in keiner anderen Form publiziert werden.

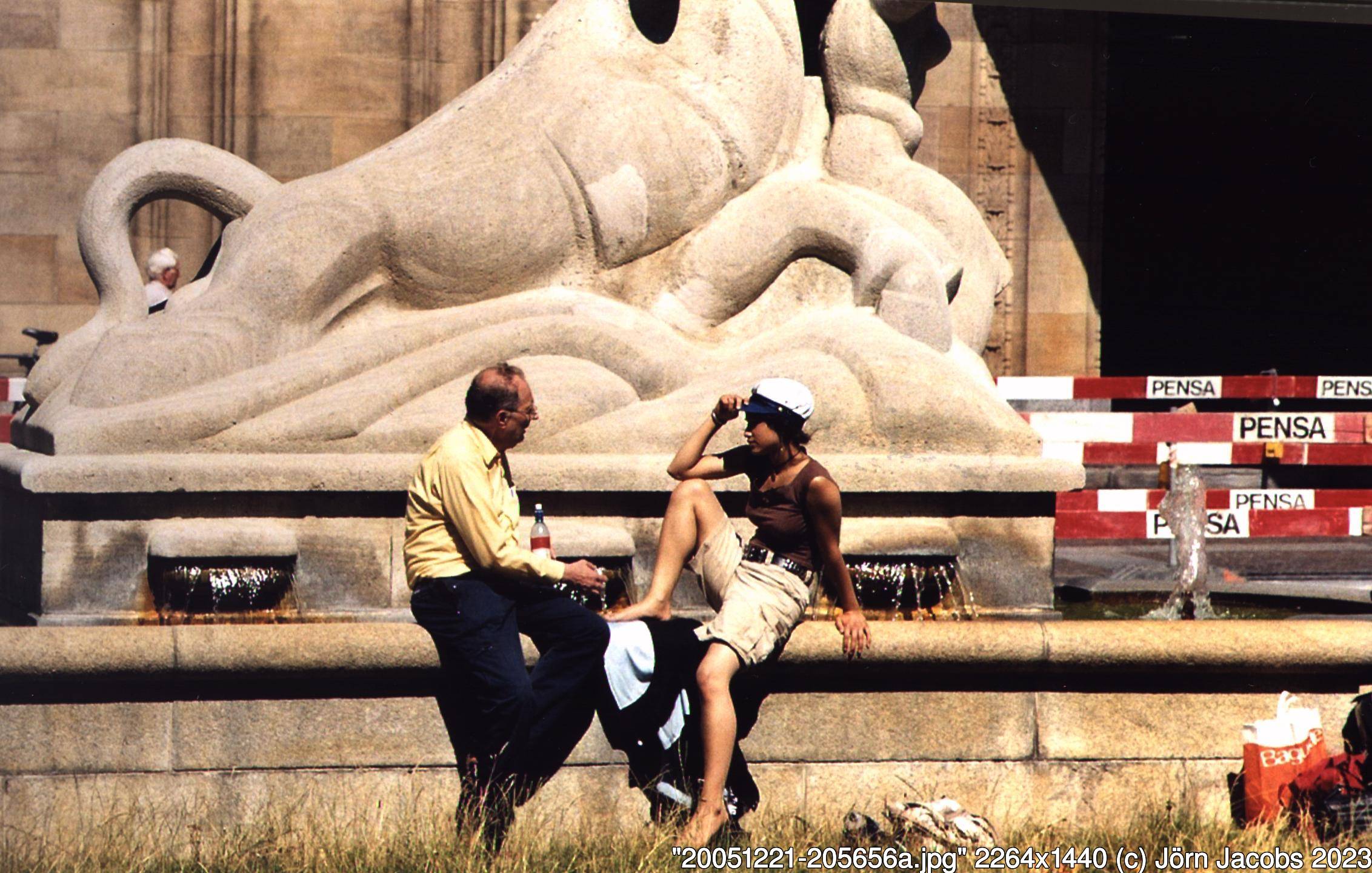

Wo Personen auf Fotos erkennbar abgebildet erscheinen, geschieht dies mit deren Zustimmung. Bilder älter als etwa 20 Jahre gelten als nicht mehr erkennbar.

Noch eine Anmerkung: DIESER TEXT IST GANZ KLAR NOCH NICHT ENDGÜLTIG UND KANN FEHLER ENTHALTEN

Note:

This text is, and all photographs herein are, copyrighted material. It reflects my personal views only, and doesn't have any commercial intention whatsoever. It may be quoted for scientific or educational purposes, but must not be republished in any form.

Where persons appear identifiably on the images, this is with their consent.

Photographs older than some 20 years are considered unidentifiable throughout.

yet another note: THIS IS DEFINITELY A NON-FINAL VERSION AND MAY CONTAIN ERRORS!

Technische Anmerkung:/ Technical note:

Die vorliegende Version ist ein einfacher Satz von html-Dokumenten, und zum Ansehen mittels eines web-browsers gedacht. Sie hat keine Seitenstruktur, und ist für das Ausdrucken nicht geeignet. Da die html-Dokumente ziemlich gross sind, kann das Starten des Browsers eventuell ein wenig dauern...

The version in front of you is a simple set of html documents, to be viewed by a web browser. It doesn't have a page structure and is not suited for printout. The html documents being fairly large, the browser startup may take a while...

Zu den Textfarben:

Die technischen Texte erscheinen in schwarzer Schrift, z.B. Teleobjektive.

Der inhaltlich-gestalterische Teil hat diese Textfarbe:

Motive,

ein Bildteil der Fotomotive namens "Gute Bilder".

Kapitel und Unterkapitel sind (meistens (:-)) ) alfabetisch angeordnet.

Und: Ganz wichtig: Danksagung an alle, die meine Fotoleidenschaft mitgetragen ("ausgehalten") haben

und besonders auch an Jens für die unzähligen Fachgespräche! Nun aber:

Viel Freude beim Anschauen!

Anfang

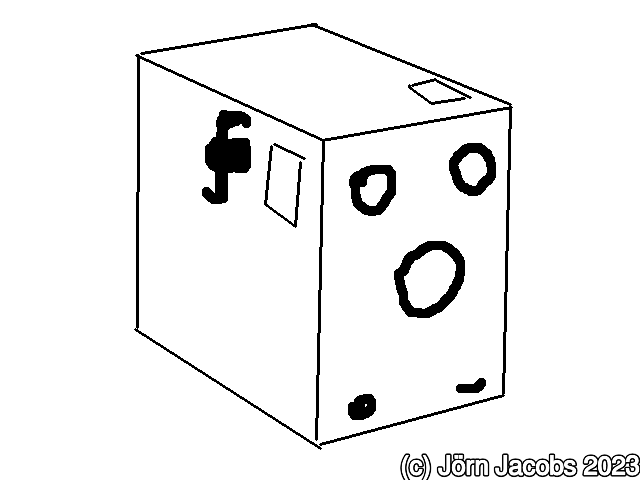

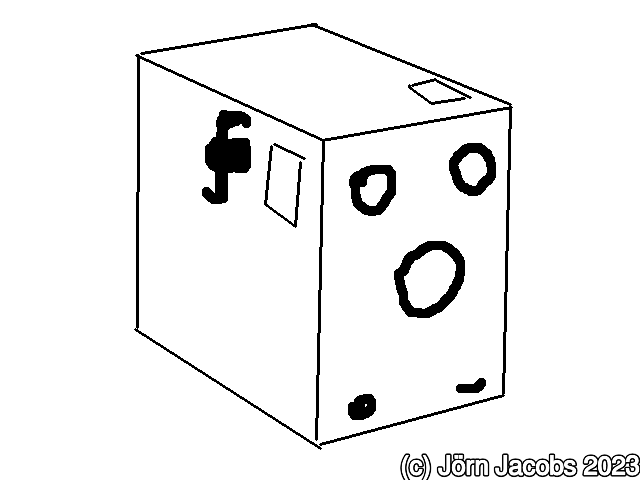

Vor 70 Jahren war ich natürlich noch kein Hobbyfotograf; aber nahe dran: Ich

besass eine sogenannte "Box" der Marke Bilora, Rollfilm Typ "120" mit Platz für 8 Aufnahmen 6 mal 9 cm,

Blende 11 und 16, Verschluss "Moment" (ca. 1/25 s) und B (beliebig). Sie

hatte sogar einen Blitz-Anschluss. "Ausbildung" zum Hobbyfotografen begann also mit dieser Box, und von da ab

so nebenbei mit diversen Kameras, siehe Abschnitt "Meine alten Kameras". Real gearbeitet habe ich dann aber als Elektronik- und

Telekommunikationsingenieur und ein wenig als Sprachwissenschaftler. Musik und seit einiger Zeit

Komposition ist auch noch zu nennen. Doch zurück zur Fotografie und damit zu meinen persönlichen Foto-Hobby-Erfahrungen, die ich jetzt erzählen möchte:

Alte Objektive an neueren Kameras

Bild 1

Als Überbleibsel von alten Spiegelreflexkameras ("SLRs") habe ich noch

einige Objektive mit M 42- und PK-Anschluss.

Darunter Raritäten wie ein echtes Tessar Zeiss Jena DDR oder ein

1,3 kg schweres Zoomobjektiv Universa 1:4,5/ 70-230, Bild 2.

Als Überbleibsel von alten Spiegelreflexkameras ("SLRs") habe ich noch

einige Objektive mit M 42- und PK-Anschluss.

Darunter Raritäten wie ein echtes Tessar Zeiss Jena DDR oder ein

1,3 kg schweres Zoomobjektiv Universa 1:4,5/ 70-230, Bild 2.

Einige habe ich allerdings

auch auf Fotobörsen noch dazugekauft (:-))). Meine heutigen digitalen Spiegelreflexkameras ("DSLRs") haben den Canon-

EF-Anschluss. Das ist eine günstige Kombination, denn Adapter für den

Übergang M42 auf EF sind mechanisch recht einfach zu realisieren und werden in grosser

Zahl angeboten. Natürlich sind diese Objektive nur manuell verwendbar, also:

- nötigenfalls Kamerabetrieb "ohne Objektiv" erlauben

- alles über Autofokus vergessen

- den Modus "Av" (bei Lumix heisst er "A") wählen. Hierdurch arbeitet

die Kamera für die Belichtung in "Zeitautomatik".

- Blendenwert- und Entfernunggseinstellung nun von Hand vornehmen.

Sie werden erstaunt sein, wie gut und schnell das geht !

Neu gekauft habe ich ein Samyang = Walimex 8mm Superweitwinkel,

das ohnehin nur manuell einstellbar ist.

Bei all diesen "unpassenden" Objektiven ist zu bedenken: An meinen Canon-DSLRs (20D,50D,300D) gilt der crop-Faktor

1,6, also: Freude über das entsprechend stärkere Tele-, und Missmut über das

entsprechend geringere Weitwinkelverhalten. Näheres sie im Abschnitt

"crop-Faktor".

Auch der Übergang von M42 oder PK auf MFT ist kein Problem. Meine Lumix G3

(mit dem crop-Faktor 2) habe ich recht günstig für 90€ gebraucht gekauft, und dazu Adapter

M42 auf MFT und Canon EF auf MFT. Für die bei mir selteneren Alt-Objektive mit PK-Anschluss wird erst in

Canon EF, und dann in MFT gewandelt. Die Lumix G3 hat bei mir übrigens lange Zeit kein

passendes MFT-Autofokus-Zoom-Whatsoever-Objektiv gesehen, wohl aber diverse

Tele- und Superweitwinkelobjektive; und ab und zu für "normale" Fälle ein

M42-3:5/28mmm, wenn es mal ein "normaler" Bildausschnitt werden sollte. Getestet

habe ich natürlich auch diverse Probe-Kombinationen, und dies mit einem enormen, sofortigen Lerneffekt, da

man auf dem Display=Sucher ja sofort alles sieht, was sich optisch tut, dies dann vergrössert ansehen kann usw.

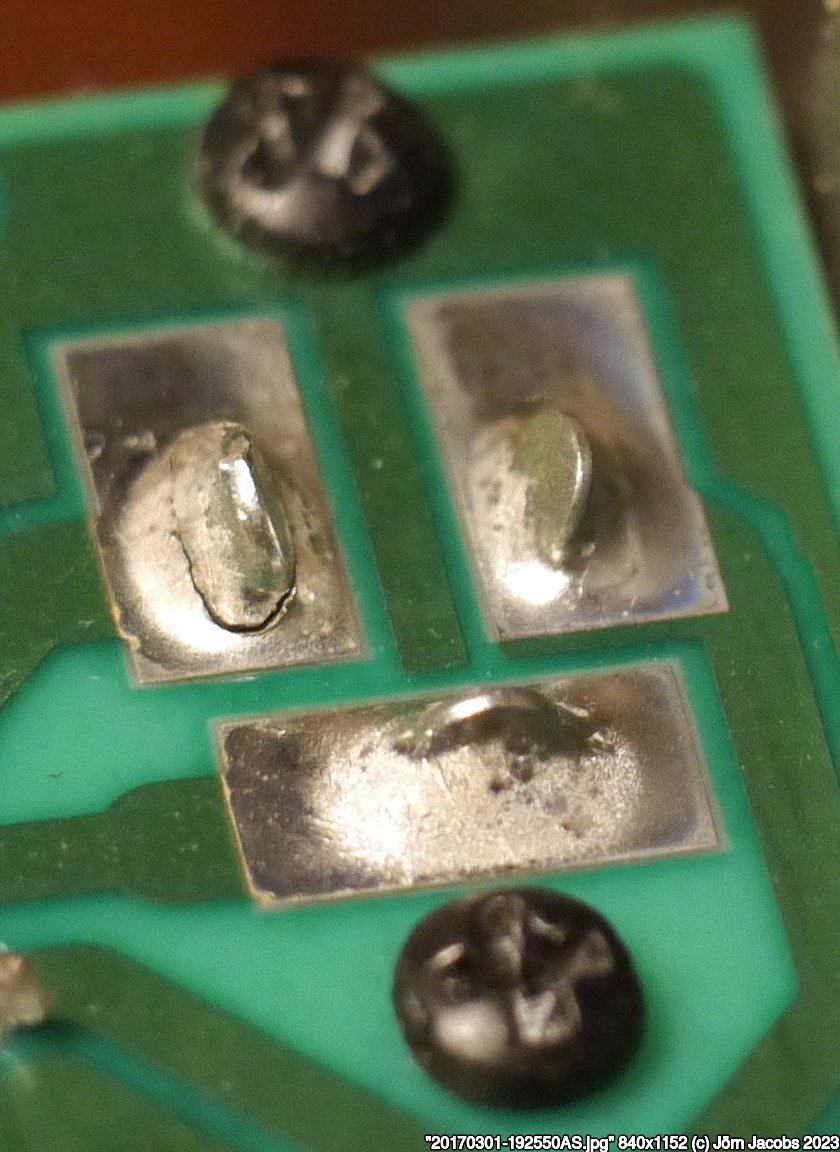

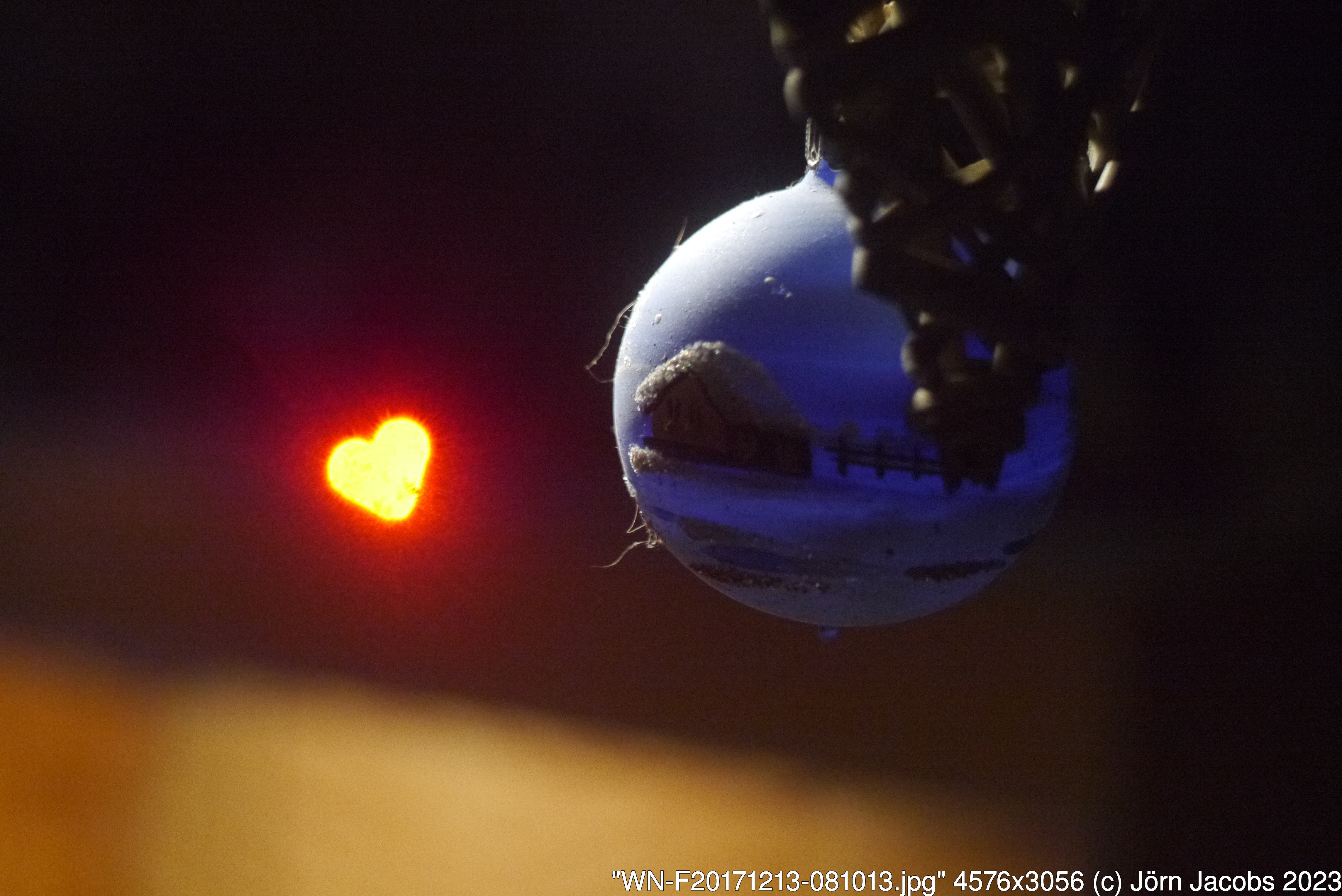

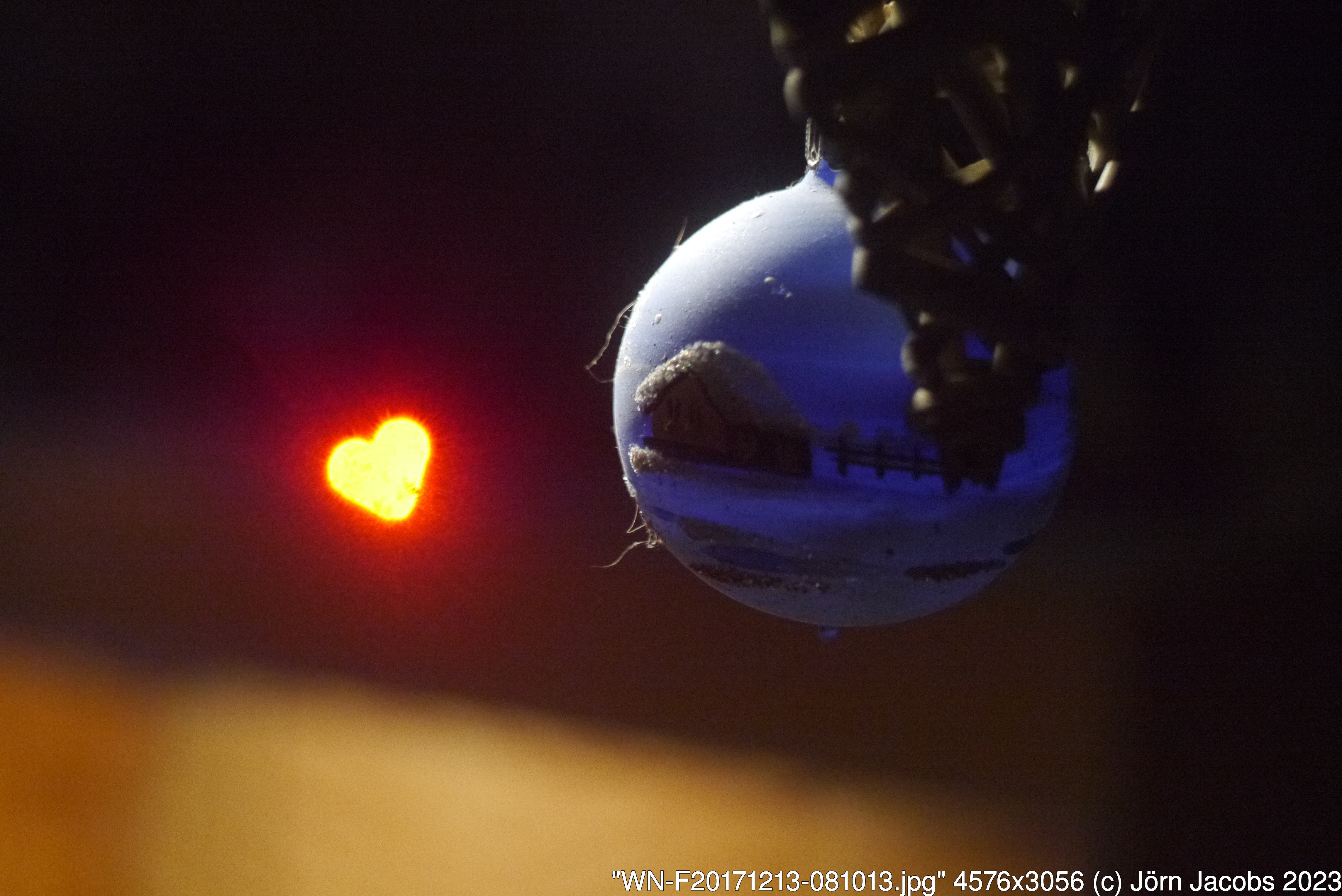

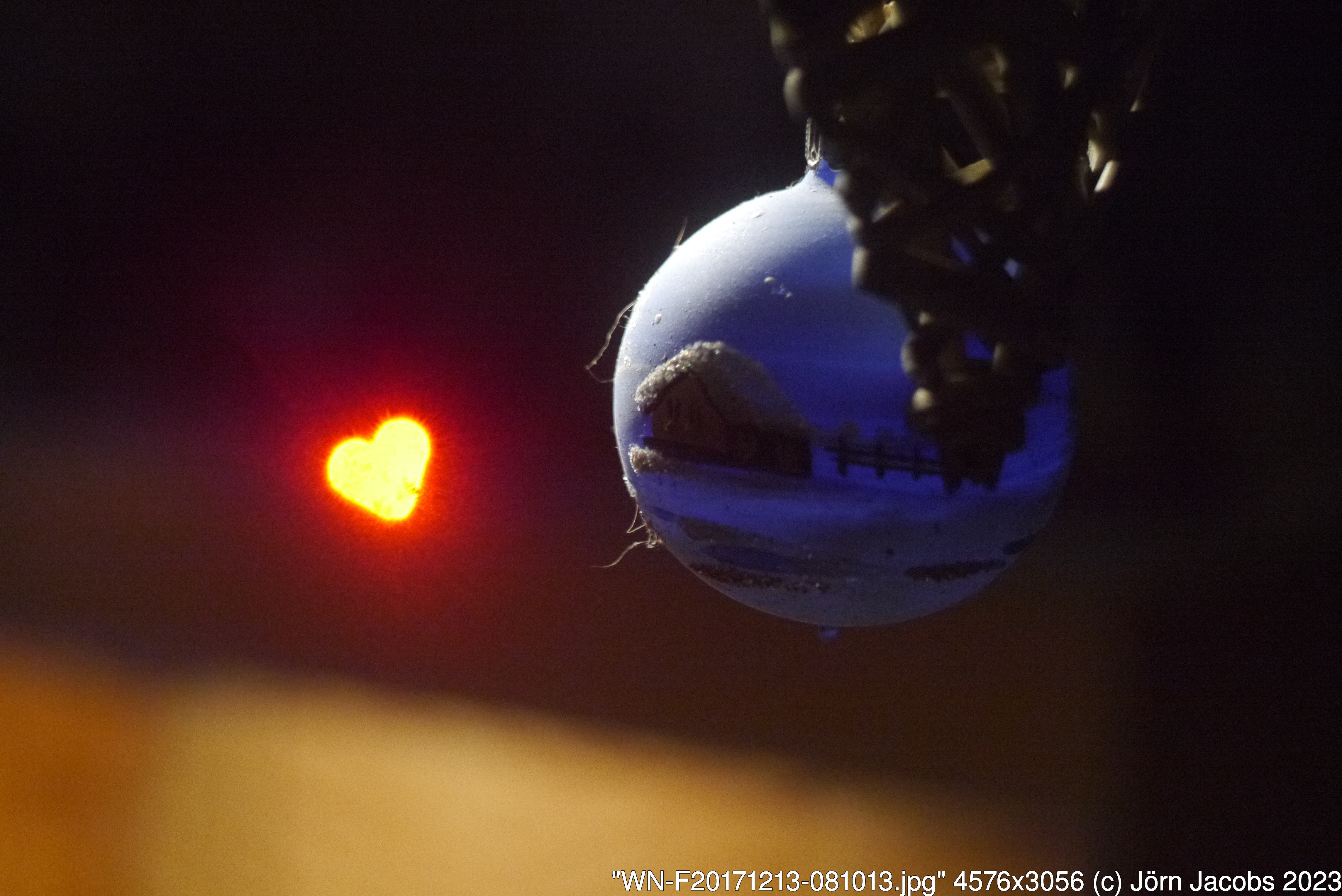

Noch eine Rarität: Ein ohnehin halbdefektes (schade drum ...) altes Objektiv Schneider

Kreuznach Edixa-Xenon 2.8/50 habe ich seiner Iris-Blende beraubt und eine feste

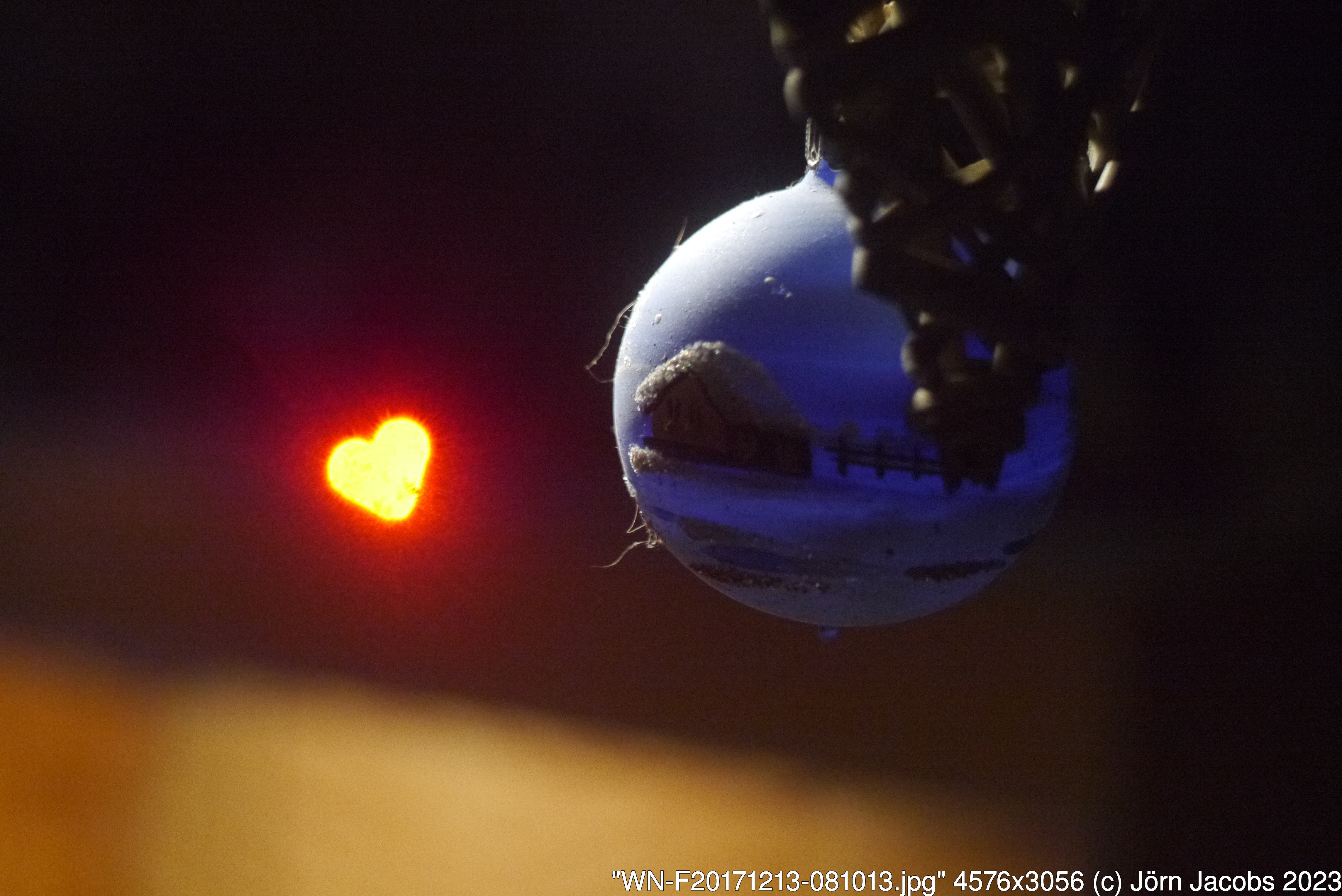

Blende (ca. 1/5.6) in Herzform eingebaut. Fotobeispiele für dieses "Bokeh" in

Herzform siehe unten.

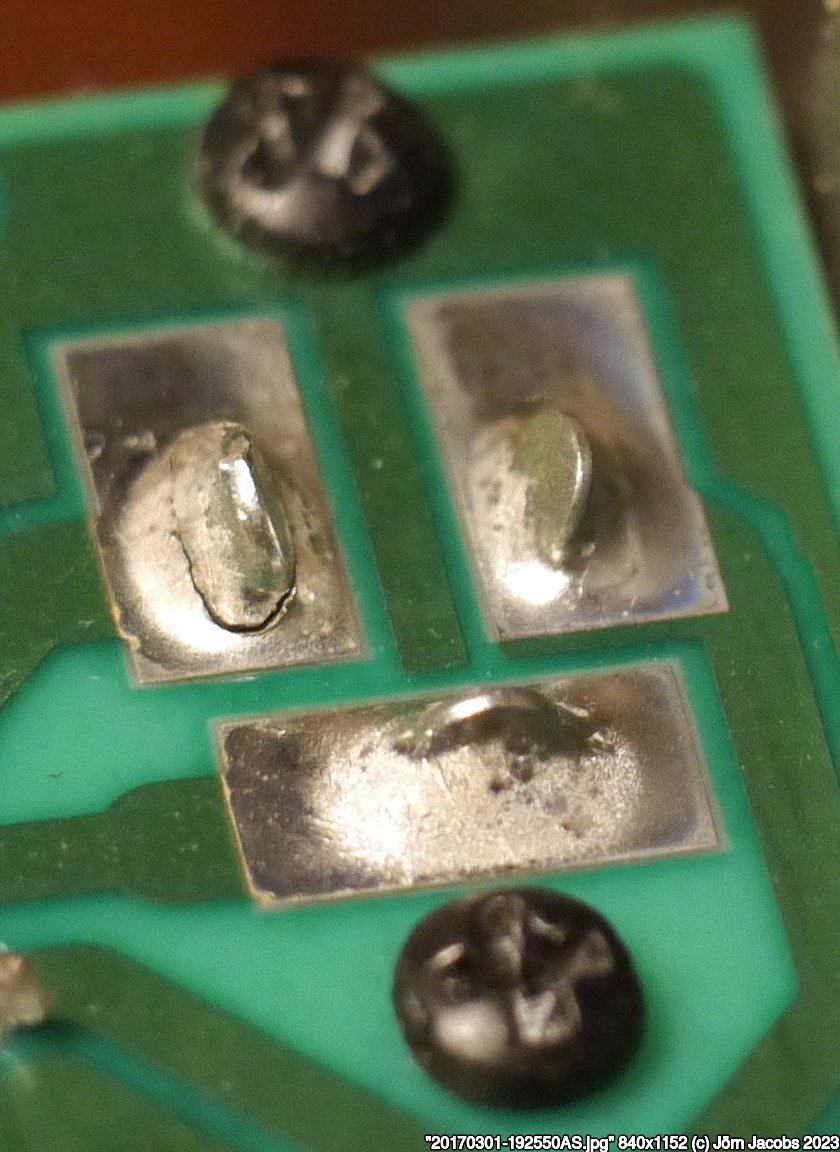

Bild 3

Bild 4

Bild 4

Achtung: die Spitzlichter müssen im Unschärfebereich der

Szene liegen, sonst funktioniert es nicht!

Achtung: die Spitzlichter müssen im Unschärfebereich der

Szene liegen, sonst funktioniert es nicht!

Analoge Kameras (mechanisch, mit Film)

Es gibt eine unübersehbare Menge an Büchern über die Fotografie-Geschichte der

alten Zeit (1830 - 1995). Als "Analog" apostrophierte man Kameras in dieser

Zeit ja nicht, denn fast alle Errungenschaften der Technik funktionierten

ohnehin analog, d.h. durch sinnentsprechende Abbildung einer physikalischen

Grösse durch eine andere und wieder zurück. Speicherung war eigentlich immer mechanisch (Schallplatte) oder chemisch (Fotographie , Druck). Digital arbeiteten eigentlich nur

die Vermittlungssysteme der Telefone, und die mechanischen Rechenmaschinen.

Fotografie basierte hingegen auf hauptsächlich chemischen Prozessen, und dies

mit einem riesigen Aufwand, anfangs sogar mit einer Art Selbstherstellung auch

des "Films" (das waren selbstbeschichtete Glasplatten) für die Aufnahme. Mit

der Einführung des (trockenen) Films beschränkte sich die Arbeit dann aber nur

noch auf die "Entwicklung", der so genannten Sichtbarmachung eines

Negativbildes, und dann der Herstellung sogenannter "Abzüge" (die englisch

einfach "prints" hiessen). Die Profis und einige Hobbyisten hatten dafür eine

Dunkelkammer: Ein chemisches Labor, in der man am Ende dann das ersehnte Bild

sebst herstellen (und noch etwas nachbearbeiten) konnte. Den allermeisten

Hobbyfotografen blieb allerdings nur der Gang zum Fotoladen (oder der Weg zur

Post). Zeit war da stets einzuplanen. Und praktisch alle Fotos waren rein

schwarzweiss. Farben wurden als Grautöne wiedergegeben. Erschwinglich waren

Farbfotos dann als Dias ab Mitte der 1950er Jahre, und als Papierbilder erst ab Mitte

der 1960er Jahre. Heute hingegen schaut man sich Fotos entweder rein elektrisch

und digital auf einem (möglichst) grossen Bildschirm direkt an, oder man druckt

sie mit einem guten Farbdrucker auf Papier aus. Ironie des Schicksals: So ein

Ausdruck kostet heute ungefähr dasselbe wie früher ein (analoger) Papierabzug.

Analoge vs. digitale Kameras

Vielleicht ist dieses Thema inzwischen uninteressant, fast nur noch Geschichte.

Aber eines steht fest: Weder die alte analoge, mit lichtempfindlichem Film

arbeitende Kanera lieferte sofort brauchbare Bilder, noch tut dies die heutige

Digitalkamera. Vielmehr werden die Daten zunächst mal gespeichert. Sie müssen

dann durch einen hie chemischen, hie elektrischen Prozess an die Oberfläche

gebracht werden. Bei der Analogkamera dauert das praktisch von Minuten

(Profifotograf mit Dunkelkammer in Reichweite) bis Wochen (Hobbyfotograf,

Postweg zur "Entwicklungsanstalt" und zurück); Bei der Digitalkamera ist nun das

geknipste Bild quasi sofort auf dem Display zu begutachten. Besonders bei

schwierigen Fällen ist dies ein riesiger Vorteil, der noch getoppt wird, wenn

die Kamera nicht mehr nach dem Spiegelreflexprinzip arbeitet, sondern das

Sucherbild direkt vom Fotosensor abgeleitet wird. Dann sieht der Hobbyfotograf

sofort und unmittelbar alles unverfälscht. Besser noch, und schneller, als es

jemals mit den sogenannten Plattenkameras aus der Zeit meines Grossvaters (um 1910 bis in

die 20er Jahre) noch möglich, und mit den danach praktisch ausschliesslich

verwendeten Rollfilm- und Kleinbildkameras dann aber überhaupt nicht mehr möglich

war.

Um ein Bild schlussendlich auf Papier zu bekommen, war früher ein zweiter

chemischer Prozess ("Abzüge" erstellen) nötig. Für Digitalfotos gibt es den

(technisch gesehen auch recht komplizierten) Prozess des

Farb-Tintenstrahldruckens; viele Fotos werden allerdings heute nur noch in den

weitestverbreiteten Funk-Telefonen (oder anderen Formen des tragbaren Computers)

aufbewahrt, oder sind sogar "irgendwo im Netz" hinterlegt, haben sich noch nie

auf Papier befunden, und landen immer nur für einen (meist kurzen) Moment auf

einem Bildschirm. Eine Bildwiedergabe dort ist übrigens für viele Fälle

vorteilhaft, denn die dabei mögliche Farbigkeit (Helligkeit/Farbsättigung) ist auf

Farb-Bildschirmen immer deutlich besser, als dies beim Druck (mit Farbe auf Papier) möglich wäre.

Übrigens sind die Sucher der alten Analogkameras wesentlich besser als bei den meisten heutigen DSLRs: Das Bild ist gross (da Vollformat), hell und meist mit Einstellhilfen zur Scharfstellung versehen

(wenn kein Autofokus vorhanden war). Man wünscht sich dies für heute manchmal zurück...

Archivierung der Fotos

Viele Fotos...Viel-zu-viele Fotos...

Vor 20 Jahren hatte ich die

Vorstellung: "Wenn ich mal alt bin, kann ich die Fotos alle noch mal ansehen und schöne Erinnerungen auffrischen". Aber mit wem?

Jetzt bin ich alt, und sehe das natürlich anders: Die Fotos dienen mir heute, jetzt, in diesem Moment, und

nach mir mit grosser Wahrscheinlichkeit niemanden mehr. Sei es wie es sei: Für dieses

Fotobuch hat sich die Archivierung jedenfalls gelohnt, den ohne das Archiv

wäre es fast unmöglich, zu den Themen gezielt auch passende Beispiele zu finden

bzw. wiederzufinden.

Wie also bewahre ich meine Digitalfotos auf?

- ich

benutze das Betriebssystem Linux

- da ich Programmieren kann (meistens schreibe ich ""shell

scripts"), sind Organisiations- und vor allem Durchforstungsprogramme schnell

erstellt

- ich speichere immer abends alle Fotos des Tages von den Kameras auf einen

Laptop: Speicherkarte einstecken; den Rest macht ein Programm namens "copy-todays..."schnell und fast

selbstätig durch anklicken einer Ikone.

- egal wie die Kamera selbst die Fotos intern numeriert oder benamst: Sie werden

bei mir IMMER automatisch, gleich beim Abspeichern auf der Festplatte des Laptops, anhand der EXIF-Daten in die

Namenskonvention "Jahr-Monat-Tag-Bindestrich-Stunde-Minute-Sekunde-abcde.." umgewandelt, wobei die Dateien auf der Speicherkarte der Kamera aber original belassen werden

(solange dort noch Platz ist). Das Umbenennen im Laptop erledigt das Programm

"jhead".

- alle Kamera-Uhren sind minutengleich eingestellt (wobei ich das

Sommerzeit-Spielchen einfach ignoriere); somit kann man durchaus mit mehreren

Kameras fotografieren, und doch bleibt die "historische" Reihenfolge, also die

Reihenfolge, wie man sie noch in Erinnerung hat, auch später und bei Bildern verschiedener Kamaras erhalten.

-auf dem Laptop werden die Fotos mit dem super-schnellen, hochqualitativen

Programm "feh" grossformatig gesichtet und möglichst viele, die nicht gefallen,

sofort gelöscht (in der Kamera verbleiben sie aber).

-allfällige Bildbearbeitung, z.B. Ausschnitte, werden eventuell gleich miterledigt

-etwa alle 4-12 Wochen wird der Inhalt dieses Zeitraums auf einer Daten-CD

(heute meist Daten-DVD) gesichert und diese ins Regal gestellt.

-gleichzeitig wird derselbe Inhalt auf eine EXTERNE (!), normalerweise

ausgeschaltete(!) Festplatte gespeichert. Sie stellt das über alle Jahre laufende

Gesamtarchiv dar, in dem man nötigenfalls alles durchsuchen kann.

-eine Zeit lang habe ich mit entsprechend geschriebener Software alle Bilddateien auch mit Kurzkommentaren bzw.

Stichworten zum Inhalt versehen (Ort: Kommentarfeld im EXIF-header); dies aber habe ich inzwischen wieder aufgegeben, weil der Zeitaufwand doch recht gross ist und "Erinnerung plus Jahreszahlkennzeichnung plus

schnelles Durchsehen" doch auch ganz gangbar ist.

Autofokus

Für viele, meist eher einfache Aufnahmesituationen ist Autofokus

ganz sicher die richtige Methode für scharfe Bilder. Kleine Taschenkameras haben

oft überhaupt nur Offenblende, so dass mangels grösserer Schärfentiefe die

automatische Scharfstellung von daher ein wirklicher Segen ist. Wenn allerdings die Kamera

partout auf ein ungewünschtes Objekt scharfstellen will (mehrere Blüten an einem

Busch), oder überhaupt kein Objekt findet (Vögel oder Flugzeug vor Wolken),

muss man den Autofokus entweder austricksen (was man vorher mit der gerade verwendeten Kamera üben sollte), oder, wenn das möglich ist,

ganz ausschalten, um dann von Hand scharfzustellen.

Belichtungseinstellung(en)

Fotografie bedeutet nach Wortetymologie "Aufzeichnung mit Licht". Eine

lichtempfindliche Halbleiterschaltung (Photosensor; früher: Film) wird durch

die einfallende Energie verändert, sie "merkt" sich den Einfall. Die Szenerie,

die abgelichtet wurde, hatte nun (viele Millionen!) Farb- und

Helligkeitsinformationen in einem gewissen Bereich. Der Sensor/Film hat seinen

Arbeitsbereich aber nicht unbedingt in dem selben Bereich. Richtig belichten

heisst nun, diese Bereiche aneinander anzupassen, und insbesondere zu

vermeiden, dass sehr helle oder sehr dunkle Bereiche stiefmütterlich behandelt

werden. Praktisch alle heutigen Kameras können dies in vielen Fällen automatisch machen.

Sie versagen aber, wenn:

- zu wenig Licht vorhanden ist

- extrem zu viel Licht vorhanden ist

- ein schnellbewegtes Objekt "eingefroren" abgebildet werden soll

- schnellbewegte Objekte "verwischt" dargestellt werden sollen

- ein Schärfentiefeproblem vorliegt: Will man zusätzlich eine

bestimmte Entfernungszone scharf abgebildet haben, so MUSS abgeblendet werden,

was aber zwangsläufig das auf den Photosensor treffende Licht so stark reduziert, so dass eventuell zu wenig Licht übrig bleibt.

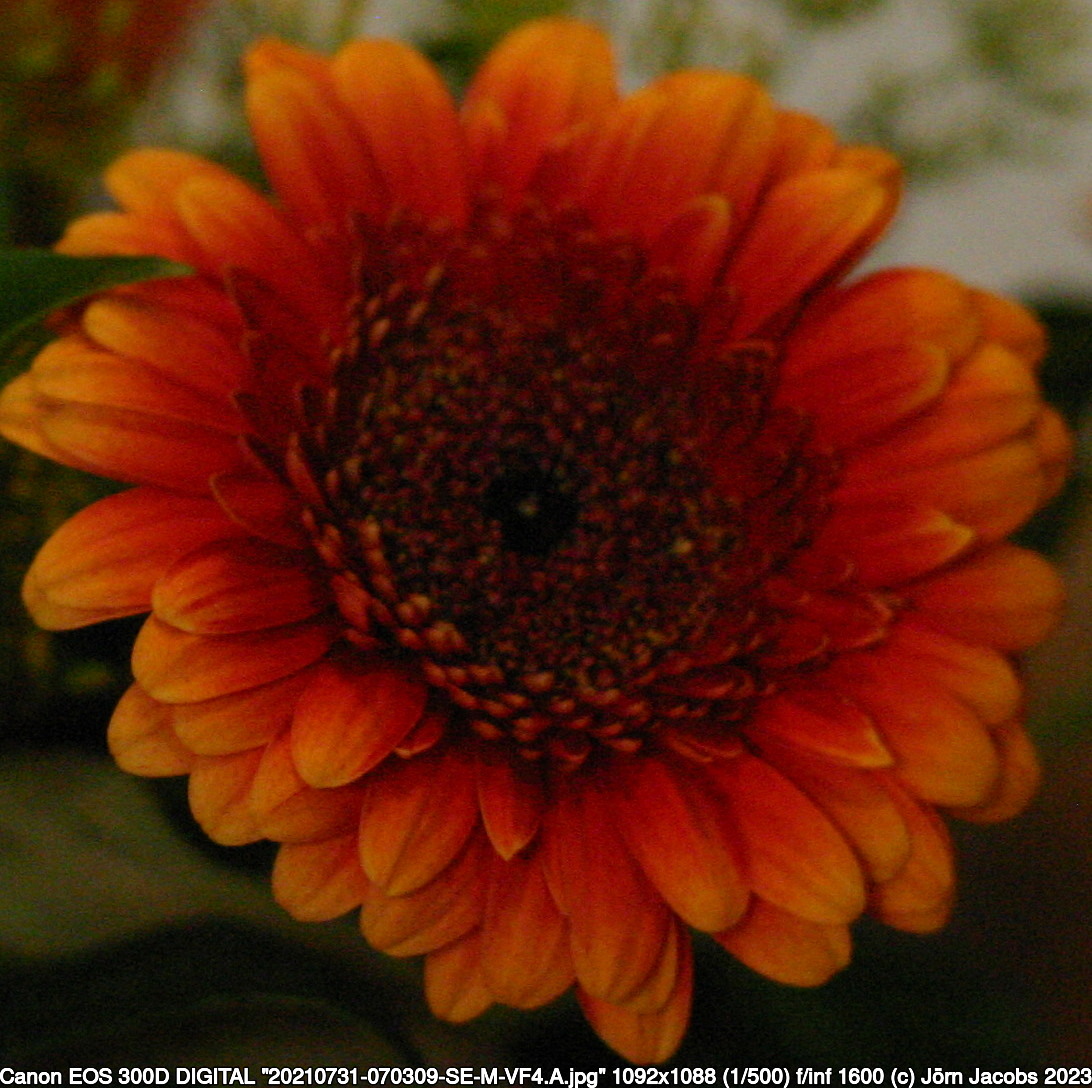

Bild 16, Bild 17: Das linke Bild wurde mit ISO 100, 1/1000 s und Blende F/3.2, das rechte

mit ISO 100, 1/125 s und Blende F/8.0 aufgenommen und hat eine grössere Schärfentiefe; allerdings ist sie noch nicht gross genug, um auch den Hintergrung

scharf abzubilden. Um dies zu erreichen, müsste man noch stärker abblenden,

etwa bis Blende F/22, was sich aber bei Freihandaufnahmen wegen der Verwackelungsunschärfe (bei der dann nämlich noch länger zu wählenden Belichtungszeit) verbietet. Es sei denn, man benutzt ein Stativ, und

wartet ausserdem einen Moment der Windstille ab, wo die Blumen nicht selber wackeln (Häufiges Problem bei hohen Blumen, Gräsern und Bäumen).

Bild 16, Bild 17: Das linke Bild wurde mit ISO 100, 1/1000 s und Blende F/3.2, das rechte

mit ISO 100, 1/125 s und Blende F/8.0 aufgenommen und hat eine grössere Schärfentiefe; allerdings ist sie noch nicht gross genug, um auch den Hintergrung

scharf abzubilden. Um dies zu erreichen, müsste man noch stärker abblenden,

etwa bis Blende F/22, was sich aber bei Freihandaufnahmen wegen der Verwackelungsunschärfe (bei der dann nämlich noch länger zu wählenden Belichtungszeit) verbietet. Es sei denn, man benutzt ein Stativ, und

wartet ausserdem einen Moment der Windstille ab, wo die Blumen nicht selber wackeln (Häufiges Problem bei hohen Blumen, Gräsern und Bäumen).

Beispiel: Zwei unterschiedliche Blütengruppen in 1-m- und 3-m-Entfernung sollten gleichermassen scharf abgebildet werden. Zudem herrschte Abendlicht, die Zeit kurz nach Sonnenuntergang.

Die beiden ersten Fotos zeigten, wie es NICHT werden sollte:

Bild 18: Schärfe nur im Vordergrund bei ca. 1 m (Blende F/5.6)

Bild 19: die Schärfe begrenzt auf den Entfernungsbereich > 3 m (Blende F/5.6)

Bild 20: Akzeptable Schärfe ab 1m bis einschl. 3 m erreicht man

nur mit völlig abgeblendetem Objektiv, was lange Belichtungszeiten

bzw. hohe ISO-Zahlen und ein Stativ erforderte.

Kamera: Canon EOS M10, Objektiv: Brw.: 50.0 mm Entf.: 1.82 m Blende:

F/ 36.0 , VsZeit 1/50 s, Empf.: 6400 ISO.

Bild 20: Akzeptable Schärfe ab 1m bis einschl. 3 m erreicht man

nur mit völlig abgeblendetem Objektiv, was lange Belichtungszeiten

bzw. hohe ISO-Zahlen und ein Stativ erforderte.

Kamera: Canon EOS M10, Objektiv: Brw.: 50.0 mm Entf.: 1.82 m Blende:

F/ 36.0 , VsZeit 1/50 s, Empf.: 6400 ISO.

Noch ein Beispiel:

Bild 22, Bild 23 und Bild 24 sind

Aufnahmen mit Kamera: Canon PowerShot A590 IS,

Objektiv: Brw.: 5.8 mm Entf.: 0.2 m

Erstes Bild:

Blende: F/ 2.6 , VsZeit 1/800 s, Empf.: 80 ISO,

dann:

F/ 5.6 , VsZeit 1/200 s, F/ 8.0 , VsZeit 1/100 s,

und schliesslich:

F/ 8.0 , VsZeit 1/100 s .

Der Fokus war auf

die weisse Blüte in Entf.: 0.2 m gesetzt; man sieht sehr deutlich

den erweiterten Tiefenschärfebereich bei F/8.0

Ein weiterer, manchmal gangbarer Trick:

Ein weiterer, manchmal gangbarer Trick:

Bild 26: Tiefenschärfenprobleme kann man elegant umschiffen, indem man mit einem Tele aus bewusst grösserer Entfernung (hier ca. 30m) fotografiert. So kommt die fast schon verwirrende Vielfalt dieser Blumenanflanzung gut zur Geltung. Kamera Canon PowerShot SX40 HS, 1/320s, F/5.8, ISO 100, Brennw. 105.4 mm (35 mm-Entspr. ist 588 mm), Schärfezone laut EXIF-header: 28.87 - 34.43 m. Typisch für Tele-Aufnahmen ist auch die (hier durchaus erwünschte) Unschärfe des sehr fernen, hier etwa 150m enfernten Hintergrundes.

Bild 26: Tiefenschärfenprobleme kann man elegant umschiffen, indem man mit einem Tele aus bewusst grösserer Entfernung (hier ca. 30m) fotografiert. So kommt die fast schon verwirrende Vielfalt dieser Blumenanflanzung gut zur Geltung. Kamera Canon PowerShot SX40 HS, 1/320s, F/5.8, ISO 100, Brennw. 105.4 mm (35 mm-Entspr. ist 588 mm), Schärfezone laut EXIF-header: 28.87 - 34.43 m. Typisch für Tele-Aufnahmen ist auch die (hier durchaus erwünschte) Unschärfe des sehr fernen, hier etwa 150m enfernten Hintergrundes.

Die

Belichtung generell

wird von folgenden Zusammenhängen regiert (wichtig übrigens nicht nur

für den automatisierten Rechenprozess in der Kamera, sondern gegebenenfalls eben auch im Kopf des

manuell einstellenden Fotografen). Nehmen wir als Objekt vor dem Objektiv mal

einen konstant leuchtenden Gegenstand an, und listen die sich ergebenden möglichen Fälle auf, in der Reihenfolge:

Einflussgrösse:......Veränderung:......Resultat:......

Film-/Sensorempfindlichkeit: höher eingestellt:

Folge: helle Stellen werden weiss- dunklere Stellen werden heller -

Schwarz wird grau, Bildrauschen steigt an.

Film-/Sensorempfindlichkeit: niedriger eingestellt:

Folge: ganz helle Stellen fehlen - helle Stellen werden grau -

dunklere Stellen werden schwarz -, Bildrauschen ist geringer.

Blendenöffnung (Apertur): grösser gewählt, z.B. statt 4 jetzt 2.8:

Folge: helle Stellen werden weiss-

dunklere Stellen werden heller - Schwarz wird grau,

aber Schärfentiefe wird geringer, Entfernunggseinstellung wird

kritischer, Fehler dabei wirken sich stärker aus.

Blendenöffnung (Apertur): kleiner gewählt z.B. statt 4 jetzt 5.6:

Folge: helle Stellen werden grau -

dunklere Stellen werden schwarz - ,

aber Schärfentiefe wird grösser, Entfernunggseinstellung wird

unkritischer, Fehler dabei wirken sich

nur wenig aus.

Belichtungszeit: länger eingestellt, z.B. statt 1/100 s jetzt 1/50 s: Folge: helle Stellen werden weiss-

dunklere Stellen werden heller - Schwarz wird grau , aber Verwackelungsgefahr

(Gefahr der Unschärfe des gesamten Bildes) steigt, Bewegte Objekte werden

stärker verwischt abgebildet.

Belichtungszeit: kürzer eingestellt, z.B. statt 1/100 s jetzt 1/200 s: Folge: helle Stellen werden grau-

dunklere Stellen werden fast schwarz - Verwackelungsgefahr

(Gefahr der Unscharfe des gesamten Bildes) ist geringer, Bewegte Objekte werden

eher scharf abgebildet.

Brennweite des Zoom-Objektivs:länger eingestellt ("heran-zoomen", "mehr Tele"): Folge: mehr Vergrösserung,

Verwackelungsgefahr (Gefahr der Unscharfe des gesamten Bildes) steigt. Blendenöffnung wird

(bei den meisten Zoom-Objektiven) unvermeidbar kleiner; Folge: s.o. bei "Blendenöffnung kleiner gewählt".

Brennweite des Zoom-Objektivs:kürzer eingestellt (WW):

Folge: weniger

Vergrösserung,

Verwackelungsgefahr (Gefahr der Unscharfe des gesamten Bildes) geringer. Blendenöffnung wird

(bei den meisten Zoom-Objektiven) grösser.

Allgemeine Hintergrundhelligkeit (das ist das nicht beeinflussbare Pendant

(die "Entsprechung") zu Sensorempfindlichkeit): ist gestiegen:

Folge: meist

günstig und erwünscht: besserer Kontrast überall im Bild.

Korrektur-nach-Fotografenmeinung: Aktion: Betrachten bestimmter Bildteile

und Korrekturen nach deren Erfordernissen. Folge: Andere Bildteile werden

mitverändert, und sind durch Nachbearbeitung nicht unbedingt zurückveränderbar.

Schärfentiefe

Die Schärfentiefe (also der Entfernungsbereich um den fokussierten Punkt herum, in dem die Bildelemente noch in annehmbarer Schärfe abgebildet werden),

viele sagen auch Tiefenschärfe (ich meistens auch (;-))), hängt, wie schon erwähnt, extrem von der Blendeneinstellung ab. Wir wollen uns dies noch einmal etwas genauer ansehen.

Typische Problem-Motive sind:

-Nahaufnahmen von grossen Blüten

-Aufnahmen von Zweigen oder ganzen Büschen, bei denen sehr viel oder alles scharf sein soll,

-Gegenstände im Vordergrund und im Hintergrund, die beide scharf abgebildet werden sollen

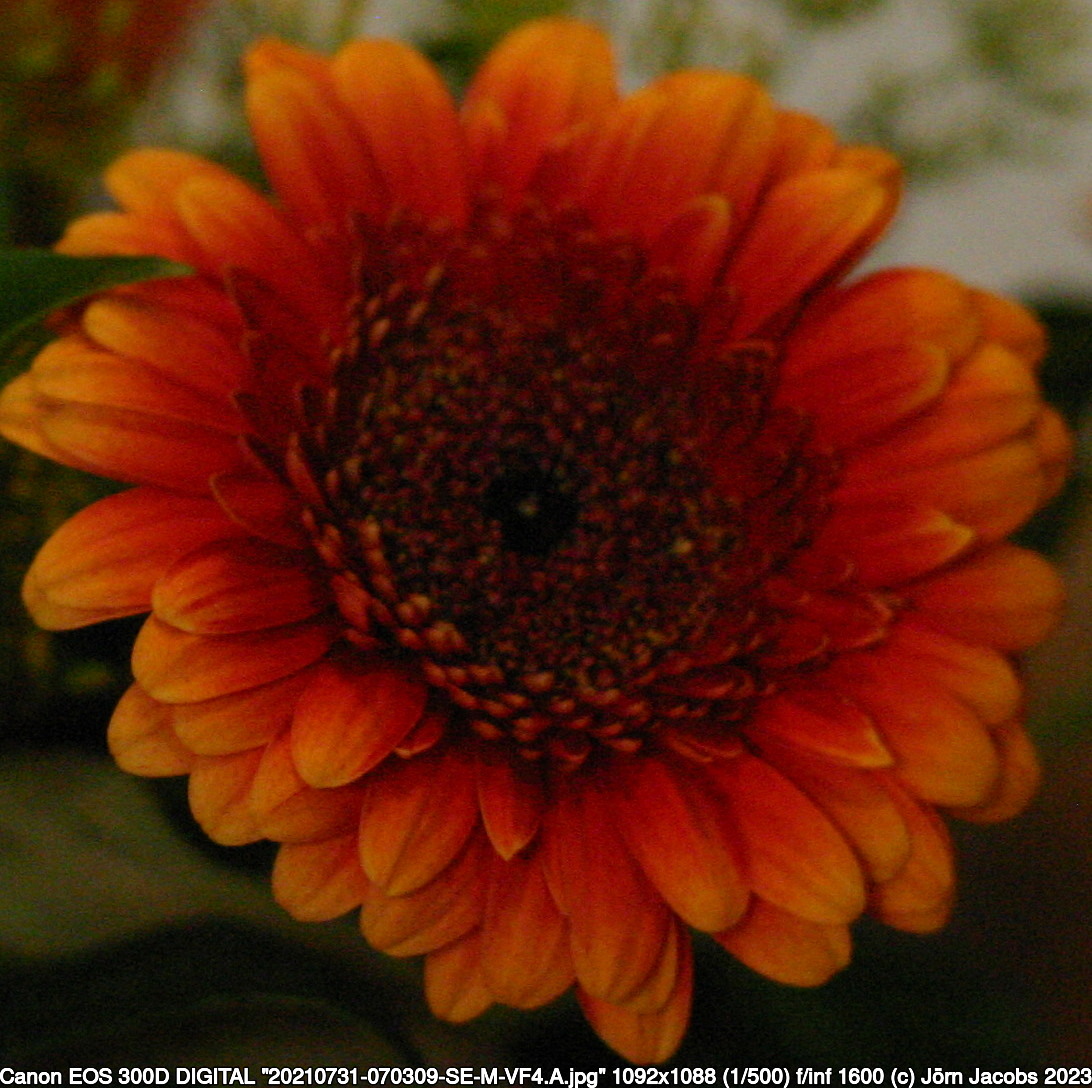

Beispiel: Ein Blumenstrauss in ca. 60cm Entfernung. Benutzte Kamera: Canon EOS50D im "live-view"-Modus, Tisch-Stativ. Objektiv: ein altes manuelles Porst 1,2/55mm, auf Canon EF-Bajonet adaptiert.

Für die Bilder wurde einmalig mit Blende F/1.2 auf das innere der grossen Blüte im Vordergrund scharfgestellt, und dann nur noch die Blende variiert. (Ausnahme: Für F/22 anderes Objektiv,( Canon Zoomobj. 35-80mm))

Bilder 27 ... 35 ()v.l.n.r.) Blende F/1.2, F/2.0, F/2.8 F/4, F/5.6, F/8 F/11, F/16, F/22

Man kann deutlich sehen, dass mit stärkerer Abblendung die Schärfe der weiter entfernt liegenden Bildteile immer besser wird, und ab etwa Blende F/8 bis zur Blende F/16 sogar das Tapetenmuster im Hintergrund sich abzeichnet.

Fazit: Man sollte für grosse Schärfentiefe möglichst stark abblenden. Dies ist aber bei unzureichend Licht nur dann möglich, wenn man ein Stativ benutzen kann (wenn nämlich die Motive unbewegt sind, und man eines dabei hat (:-|))). Ausserdem sollte man die ISO-Empfindlichkeit möglichst hoch einstellen, aber nur so hoch, dass der dadurch bewirkte Qualitätsverlust noch akzeptabel ist.

Wenn das alles nun aber nicht möglich ist, besteht noch die Möglichkeit, mit der Kamera weiter vom Objekt zurückzutreten. Dadurch wird die Schärfentiefe ebenfalls grösser! Die nun dadurch zu klein werdende Abbildung des gewünschten Objekts kann man ja mit nachträglicher Ausschnittvergrösserung kompensieren. Natürlich wird dabei die Auflösungsfeinheit in diesem Ausschnitt entsprechend geringer. Deswegen sollte man in der Kamera die höchstmögliche Auflösung wählen, falls man die nicht ohnehin immer eingestellt hat. Beispiele:

Für die folgenden Bilder wurde eine Kamera Canon EOS M10 mit einem Autofokus-Festbrennweitenobjektiv F/1.8 50mm benutzt, die Kamera auf ISO 1600 eingestellt,alle Aufnahmen wurden bei Blende F/1.8 gemacht, der Autofokus peilt den vorderen Rand der Obstétagère an:

Drei Bilder: Das erste Bild (Bild 36) zeigt die formatfüllende Nahaufnahme der Mitte der Obstétagère aus einer Entfernung von 62 cm. Die Schärfentiefe ist da natürlich völlig ungenügend.

Das zweite Bild (37) zeigt eine Aufnahme aus einer Entfernung von 140 cm.

Das zweite Bild (37) zeigt eine Aufnahme aus einer Entfernung von 140 cm.

Das dritte Bild (38, mit gerundeten Ecken) ist dessen nachträgliche Herausvergrösserung eines dem Bild 36 entsprechenden Ausschnitts. Man sieht hier eine etwas bessere Schärfentiefe, aber es reicht noch nicht.

Das nächste Bildertripel benutzt deshalb einen Blendewert von F/4. Die Abstände sind: Erstes Bild: Nahaufnahme=73 cm und zweites Bild: Fernaufnahme=140 cm.

Bild 39

Bild 40

Bild 40

Bild 41 (mit gerundeten Ecken)

Bild 41 (mit gerundeten Ecken)

Nach dem "Zurückweichen/ Rückvergrössern" auf etwa den doppelten Abstand ist die Schärfentiefe schon akzeptabel, was ein Vergleich mit dem oberen Bild zeigt.

Nach dem "Zurückweichen/ Rückvergrössern" auf etwa den doppelten Abstand ist die Schärfentiefe schon akzeptabel, was ein Vergleich mit dem oberen Bild zeigt.

Noch besser wird es bei noch grösserem, ca. 3-fachen Abstand, hier an einem einfachen Blumenmotiv gezeigt:

Noch besser wird es bei noch grösserem, ca. 3-fachen Abstand, hier an einem einfachen Blumenmotiv gezeigt:

Bilder 42,

43,

43,

44:

44:

Das erste Bild (42) wurde als Nahaufnahme mit einem Abstand von 53 cm gemacht, das zweite (43) mit 141 cm Abstand. Vergleich von Nahaufnahme (42) und "Fern-Ausschnittvergrösserung" (gerundete Ecken, Bild 44) zeigt deutlich die überragende Schärfentiefe bei dieser Aufnahmetechnik.

Anmerkung zu variiertem Bildabstand bzw. unterschiedlichen Brennweiten:

Anmerkung zu variiertem Bildabstand bzw. unterschiedlichen Brennweiten:

Besonderheiten bei Portraitaufnahmen

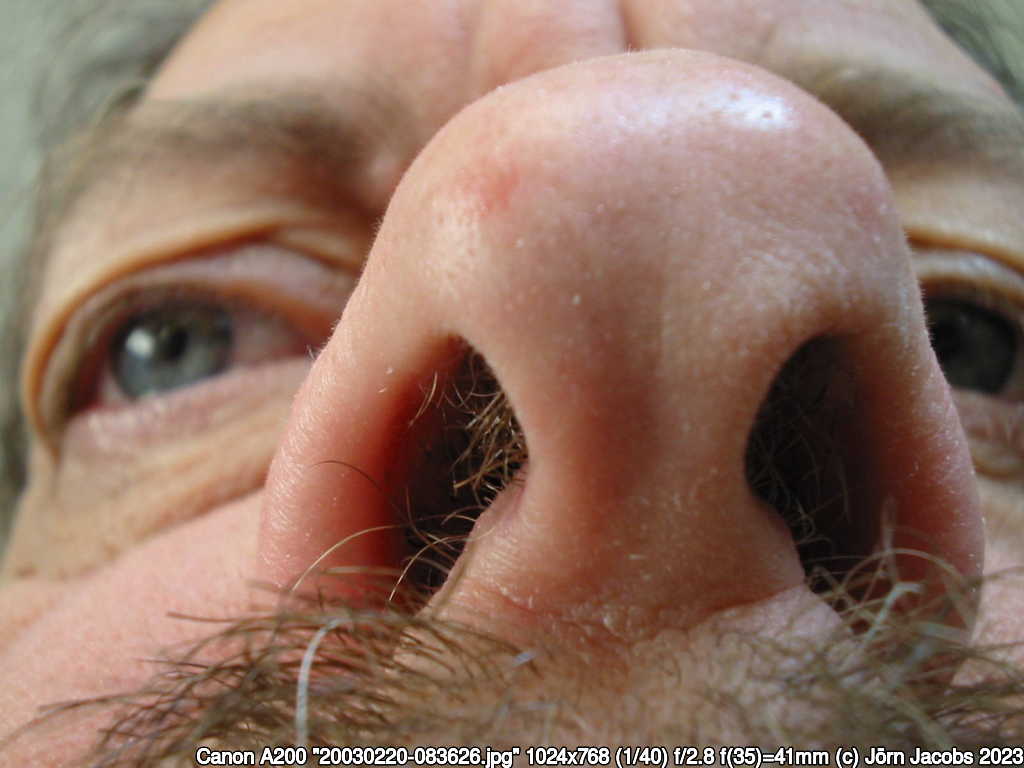

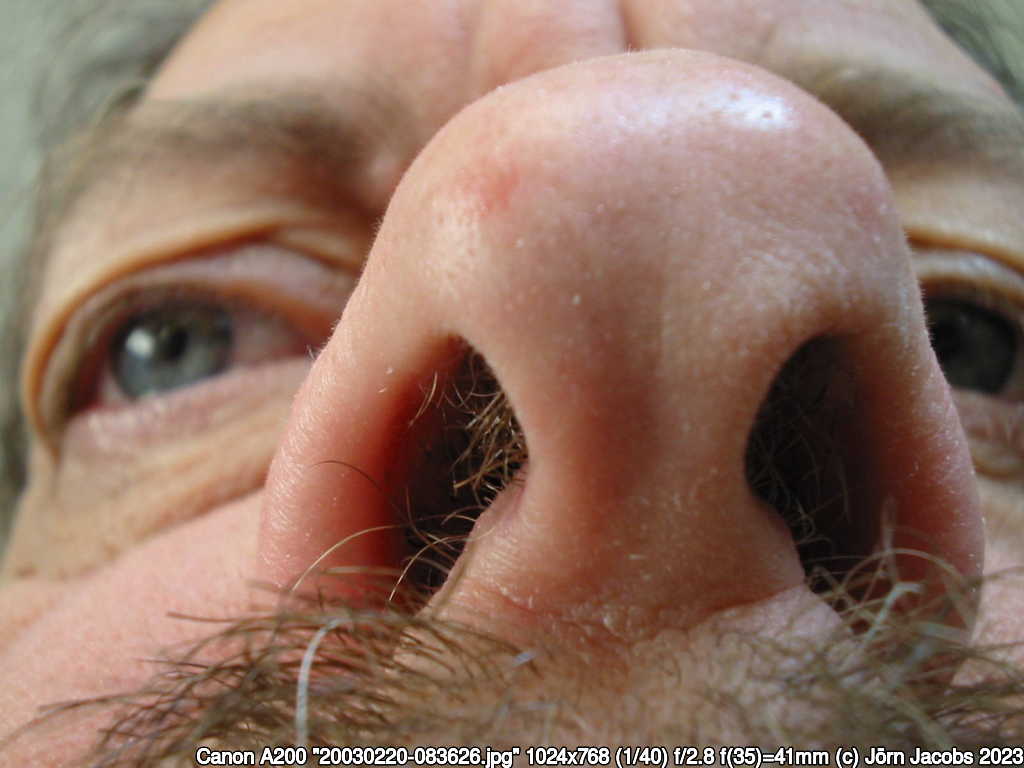

Bild 45:

Das schöne Gesicht eines Menschen wollte ich aus einer Reihe von Gründen hier nicht als Beispiel nehmen. Hunde sitzen nicht ruhig genug, Katzen sind schwer zu dirigieren, Eulen zu selten, und wer weiss, wie sie bei Nahaufnahmen reagieren...

Ich habe mich deshalb hier im Haus umgeschaut und die Puppe links aus ihrer Zweisamkeit entführt, und möchte an ihr

die Bedeutung der Brennweite bzw. Entfernung zum Objekt auf die Gesichtsproportionen zeigen. Eine Puppe sitzt still und hat immer dasselbe Gesicht, wenngleich der Gesichtsausdruck doch noch ein wenig von der Beleuchtung abhängt. Camera: Canon PowerShot SX40 HS, CCD-Breite: 6.20mm, sehr weiter Zoom-Bereich. Das erste Bild (46) ist eine Nahaufnahme. Die folgenden 5 Bilder wurden aus verschiedenen Entfernungen bei jeweils möglichst gleichem Bildausschnitt mit einem Zoom-Objektiv aufgenommen, und die Bilder 2...6 dem Ausschnitt des ersten Bildes möglichst genau angepasst.

Das schöne Gesicht eines Menschen wollte ich aus einer Reihe von Gründen hier nicht als Beispiel nehmen. Hunde sitzen nicht ruhig genug, Katzen sind schwer zu dirigieren, Eulen zu selten, und wer weiss, wie sie bei Nahaufnahmen reagieren...

Ich habe mich deshalb hier im Haus umgeschaut und die Puppe links aus ihrer Zweisamkeit entführt, und möchte an ihr

die Bedeutung der Brennweite bzw. Entfernung zum Objekt auf die Gesichtsproportionen zeigen. Eine Puppe sitzt still und hat immer dasselbe Gesicht, wenngleich der Gesichtsausdruck doch noch ein wenig von der Beleuchtung abhängt. Camera: Canon PowerShot SX40 HS, CCD-Breite: 6.20mm, sehr weiter Zoom-Bereich. Das erste Bild (46) ist eine Nahaufnahme. Die folgenden 5 Bilder wurden aus verschiedenen Entfernungen bei jeweils möglichst gleichem Bildausschnitt mit einem Zoom-Objektiv aufgenommen, und die Bilder 2...6 dem Ausschnitt des ersten Bildes möglichst genau angepasst.

Man betrachte das Ergebnis: Das Bild 1 ist eine extreme Nahaufnahme, das Gesicht wird extrem pausbäckig abgebildet. Mit grösserem Abstand wird das Gesicht zunehmend flacher, der Gesichtsausdruck entspannter.

Bild 46

Bild 47

Bild 47

Bild 1:

ISO 250, 1/30 s, f/2.7

Entfernung: 0.14m, Brennw.: 4.3mm (35er: 25mm)

Bild 1:

ISO 250, 1/30 s, f/2.7

Entfernung: 0.14m, Brennw.: 4.3mm (35er: 25mm)

Bild 2:

ISO 800, 1/50 s f/4.5

Entfernung: 0.42m,Brennweite: 17.0mm (35er: 99mm)

Bild 48

Bild 49

Bild 49

Bild 3:

ISO 800 (1/50) f/4.5

Entfernung: 0.57m, Brennweite: 23.4mm (35er: 136mm)

Bild 3:

ISO 800 (1/50) f/4.5

Entfernung: 0.57m, Brennweite: 23.4mm (35er: 136mm)

Bild 4:

ISO 800, 1/40 s, f/4.5

Entfernung: 1.02m, Brennweite: 33.7mm (35er: 196mm)

Bild 50

Bild 51

Bild 51

Bild 5:

ISO 800, 1/30 s, f/5.8

Entfernung: 1.74m, Brennweite: 100.0mm (35er: 581mm)

Bild 5:

ISO 800, 1/30 s, f/5.8

Entfernung: 1.74m, Brennweite: 100.0mm (35er: 581mm)

Bild 6:

ISO 800, 1/40 s, f/5.8

Entfernung: 2.07m, Brennweite: 150.5mm (35er: 874mm)

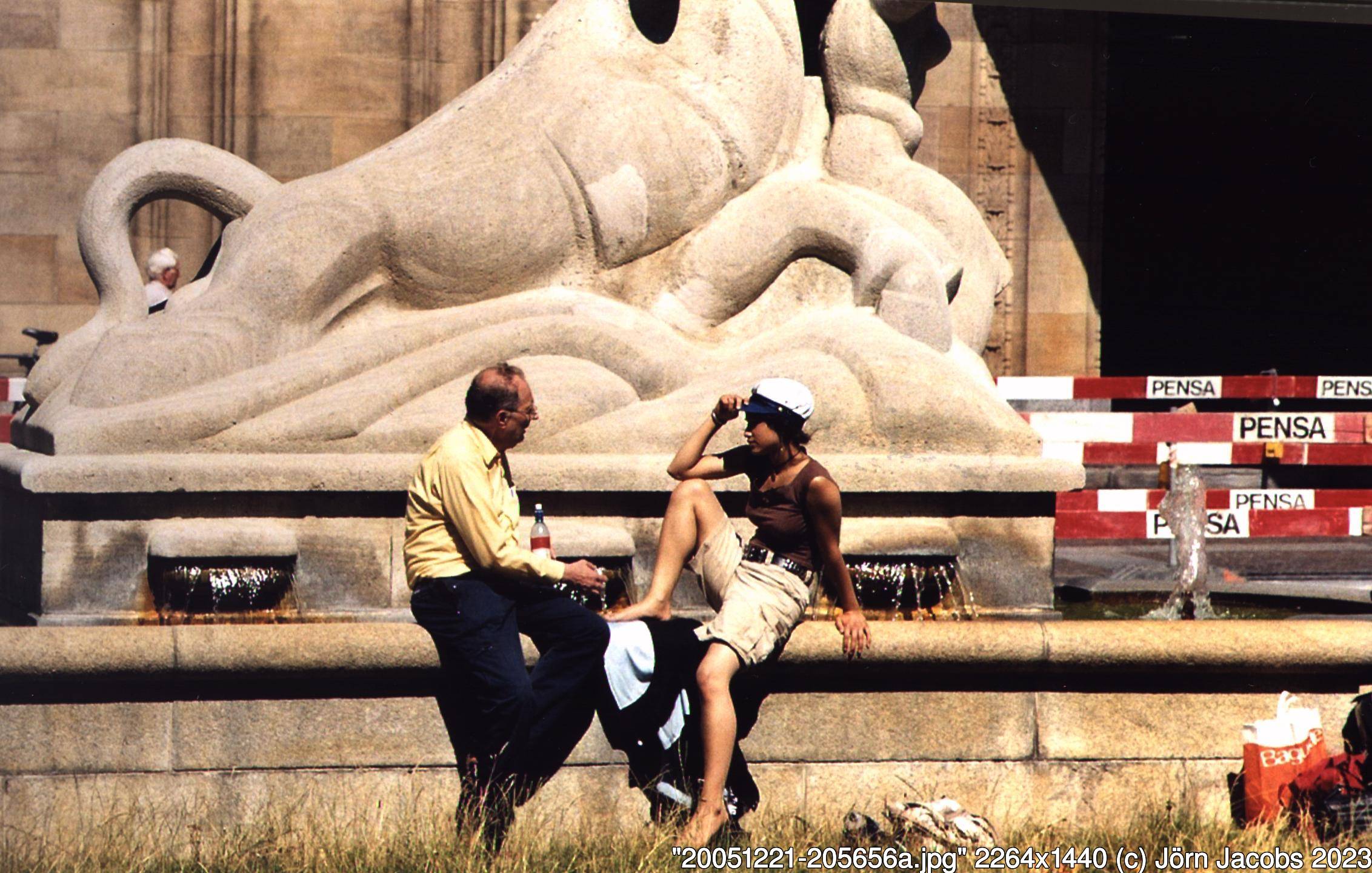

Spontanfotografie

Besonders der Hobby-Fotograf wird oft spontan fotografieren wollen, in plötzlich

auftretenden Motivkonstellationen "point-and-shoot" machen wollen.

Die eigentliche Belichtung kann er dann

eigentlich nur der Belichtungs- sowie der Autofokusautomatik überlassen oder,

falls das nicht geht (siehe "Fledermäuse"):

- wahrscheinliche Einstellungen für

Entfernung, Zeit/Blende und Blitz im voraus wählen.

- vorher schon bereit

sein: Kamera in der Jacken- oder Hosentasche, falls möglich; sonst umhängen,

auch wenn das irgendwie "bieder" aussieht.

- vor dem Spaziergang Ladezustand der Batterie prüfen, und/oder Ersatzbatterie in

der Hosentasche haben.

- dasselbe gilt eventuell für die Speicherkarte

- alle Schalter der Kamera auf "Aufnahme" stellen, besonders Schiebeschalter.

- das Kameraeinschalten und die Handhabung üben! Bei den Handy-Kameras gilt dies noch besonders, da die

Benutzer-"Führung" oft unklar und sprachlich unglücklich ist, und man zudem oft nicht erkennen kann, ob und wie oft die Kamera schon ausgelöst hat.

Hingegen:

- Bilder zu "sparen" ist bei Digitalkameras kein Thema mehr: lieber mal zu früh

und/oder mehrmals auslösen als zu spät oder gar nicht. Es kann auch sinnvoll sein, die

Serienbilderfunktion einzuschalten, denn: Interessante Szenen haben manchmal die

Eigenschaft, sich spontan und unerwartet noch weiter auszuformen, und dann aber binnen

Sekunden auch wieder zu Trivialsituationen zu zerlaufen.

- Falls man ohne Blitz fotografieren möchte (bei mir eigentlich der Normalfall),

dann sollte man den ISO-Wert recht hoch wählen (oder ISO-Automatik) und bei Zoomobjektiven (und

besonders Taschenkameras!) dass Heranzoomen (Tele-Stellung) vermeiden, denn die

Weitwinkelstellung hat üblicherweise bis zu 2 Belichtungsstufen bessere Werte als die Tele-Stellung, und das kann bei wenig Licht entscheidend werden.

Blitzaufnahmen

Alle Kameras haben heute einen eingebauten Blitz, der zudem auch noch in seiner

Intensität gesteuert wird, ausgenommen der extreme Nahbereich, wo dies meist

nicht funktioniert (Überbelichtung). Und: In die "Ferne" (das ist ab ca. 2 m,

bei hoher ISO-Empfindlichkeit etwas weiter) reicht so ein Blitz nicht. Stören kann weiterhin die oft sekundenlange Wartezeit, bis der Blitz nach Auslösung wieder betriebsbereit ist.

Ich benutze den Blitz eigentlich nur in 3 Fällen:

1 wenn die Aufnahme unbedingt gelingen muss, (scharf und richtig belichtet),

und dabei alle anderen gestalterischen Merkmale zweitrangig sind.

2 bei Portraitaufnahmen im Gegenlicht:

Wenn also die Sonne dem Haarkranz einen goldenen Schein geben soll, das Gesicht

der Person aber als wesentliches Merkmal gut erkennbar (und hübsch!) aussehen,

MUSS der Blitz benutzt werden.

Wenn also die Sonne dem Haarkranz einen goldenen Schein geben soll, das Gesicht

der Person aber als wesentliches Merkmal gut erkennbar (und hübsch!) aussehen,

MUSS der Blitz benutzt werden.

Ansonsten nur:

3 bei Fledermäusen im Flug:

Hier hat man es mit schnellen, schlecht vorhersagbaren Bewegungen und dazu noch abendlicher Dunkelheit zu tun.

Bild 53, Bild 54

Mein CHDK-Skript "fledermaus.lua" macht auf meinen Taschenkameras folgendes:

- Skriptstart sofort nach dem Einschalten

- Blitz einschalten (dadurch Ladung gesichert)

- Autofokus ausschalten

- Entfernung auf unendlich stellen

- ISO auf 1600

Dann übliches Revier in der Abenddämmerung aufsuchen, Daumen drücken und (gegebenenfalls überflink) den

Auslöser drücken!

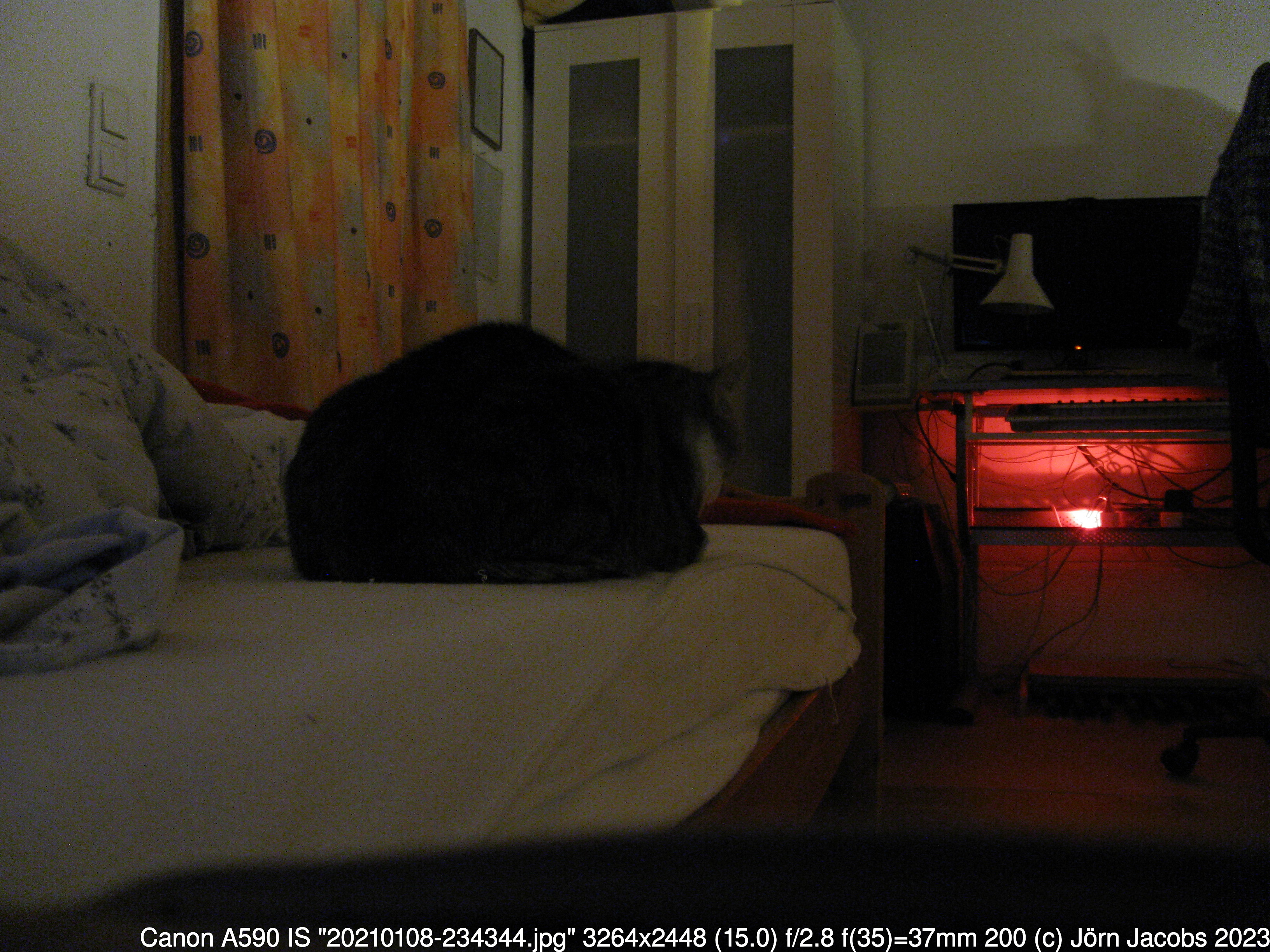

Sehr viel leichter zu erwischen sind... Schneeflocken! Es folgen zwei fast identische Bilder aus unserem Siedlungsgeviert, bei Nacht, Kamera Lumix G3,

ISO 6400,1/2s, einmal ziemlich langweilig, und dann darunter, in derselben Minute,

gleiche Einstellunggen,

aber mit Blitz, der dank ISO 6400 sogar um etliche Meter weiter reicht als bei den

sonst üblichen ISO-Zahlen, und durch seine extrem kurze Dauer die Flocken in

mittlerem Abstand recht scharf abbildet.

Bild 55

Bild 56

Bild 56

Anmerkung zum Blitz:

Schon früh haben die Berufsfotografen erkannt, dass man eine gewisse Verflachung des Bildeindrucks vermeiden kann, wenn der Blitz seitlich neben der Kamera sitzt und dadurch leichte Schatten entstehen. Auf einer

Hochzeit (R. und B.) habe ich mal den Fotografen gespielt:

- Canon Powershot Pro1

- Auf 6V-Triggerung umgebauter Automatik-Blitz

- mit einer Schiene seitlich neben der Kamera montiert

- Kamera auf manuelle Belichtung gestellt (feste Blende 8,

Zeit 1/60 sec oder so),

- den Blendenbereich am Blitz dementsprechend eingestellt.

- Autofokus Betrieb wie gewohnt

Schöne Fotos hat das gegeben!

Ich benutze den Blitz niemals:

1 Bei allen anderen Tieraufnahmen

2 wenn jede Störung der Szene vermieden werden muss!

3 wenn das Licht-Schatten-Spiel wesentliches Merkmal der Szene ist

4 bei schlechtem Lichtverhältnissen entscheide ich mich lieber für eine Langzeitbelichtung.

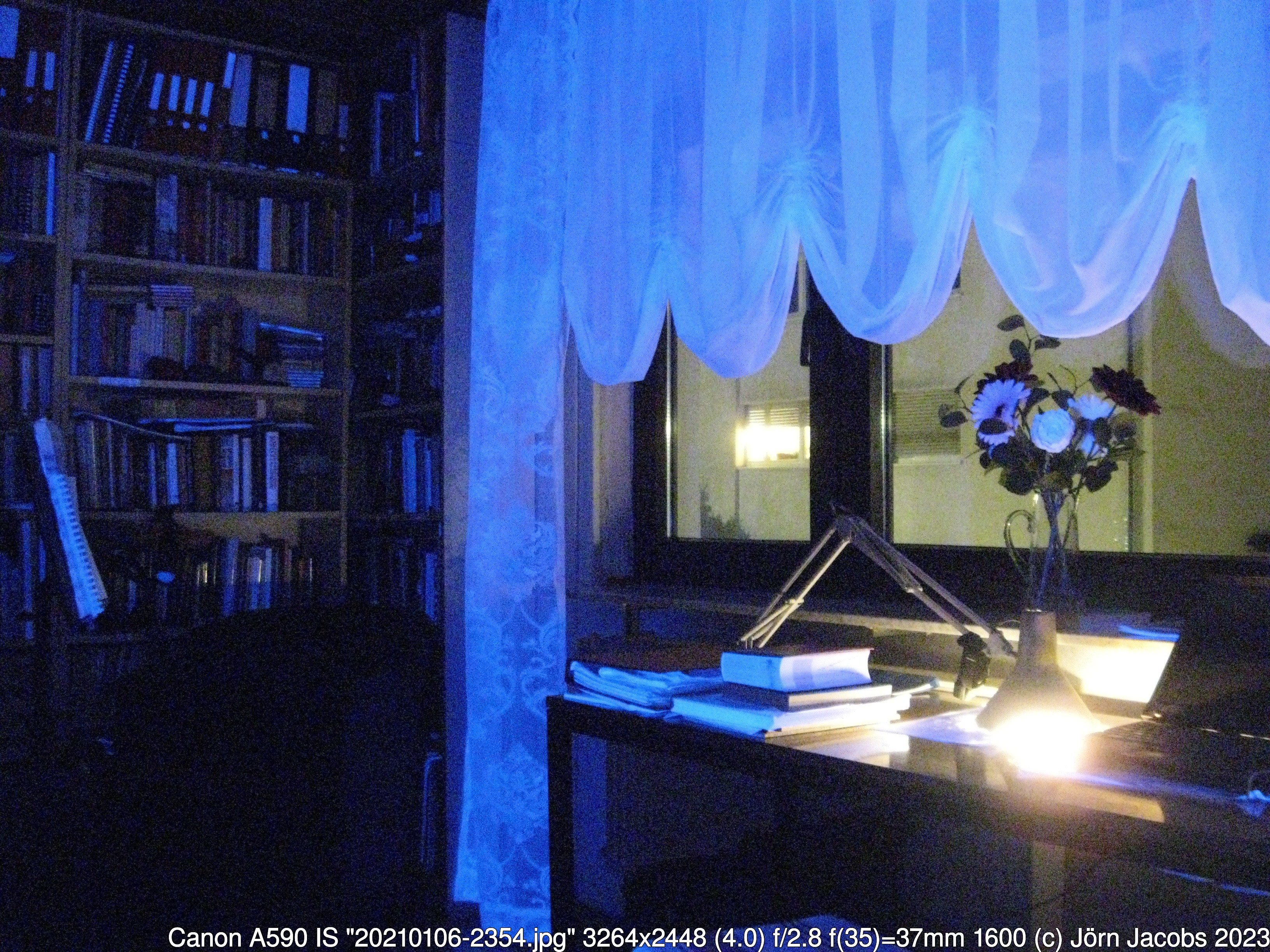

Bild 57

Bild 58

Bild 58

Es empfiehlt sich, bei einer neuen oder unbekannten Kamera herauszufinden, wie man den eingebauten Blitz ausschaltet. Dennoch: Aus Versehen habe ich hier geblitzt (linkes Bild); viel natürlicher wirkt das ungeblitzte Bild (rechts).

Es empfiehlt sich, bei einer neuen oder unbekannten Kamera herauszufinden, wie man den eingebauten Blitz ausschaltet. Dennoch: Aus Versehen habe ich hier geblitzt (linkes Bild); viel natürlicher wirkt das ungeblitzte Bild (rechts).

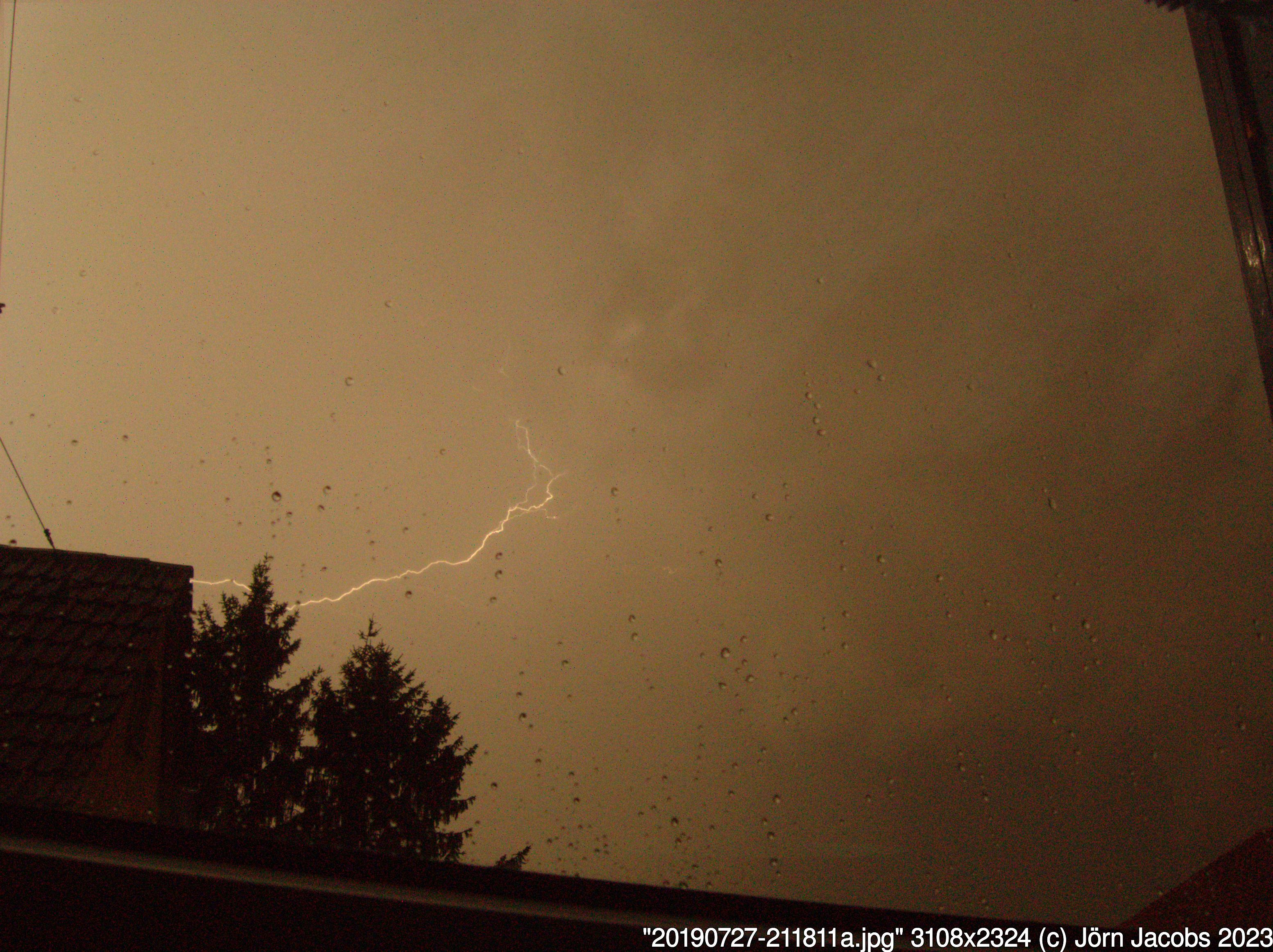

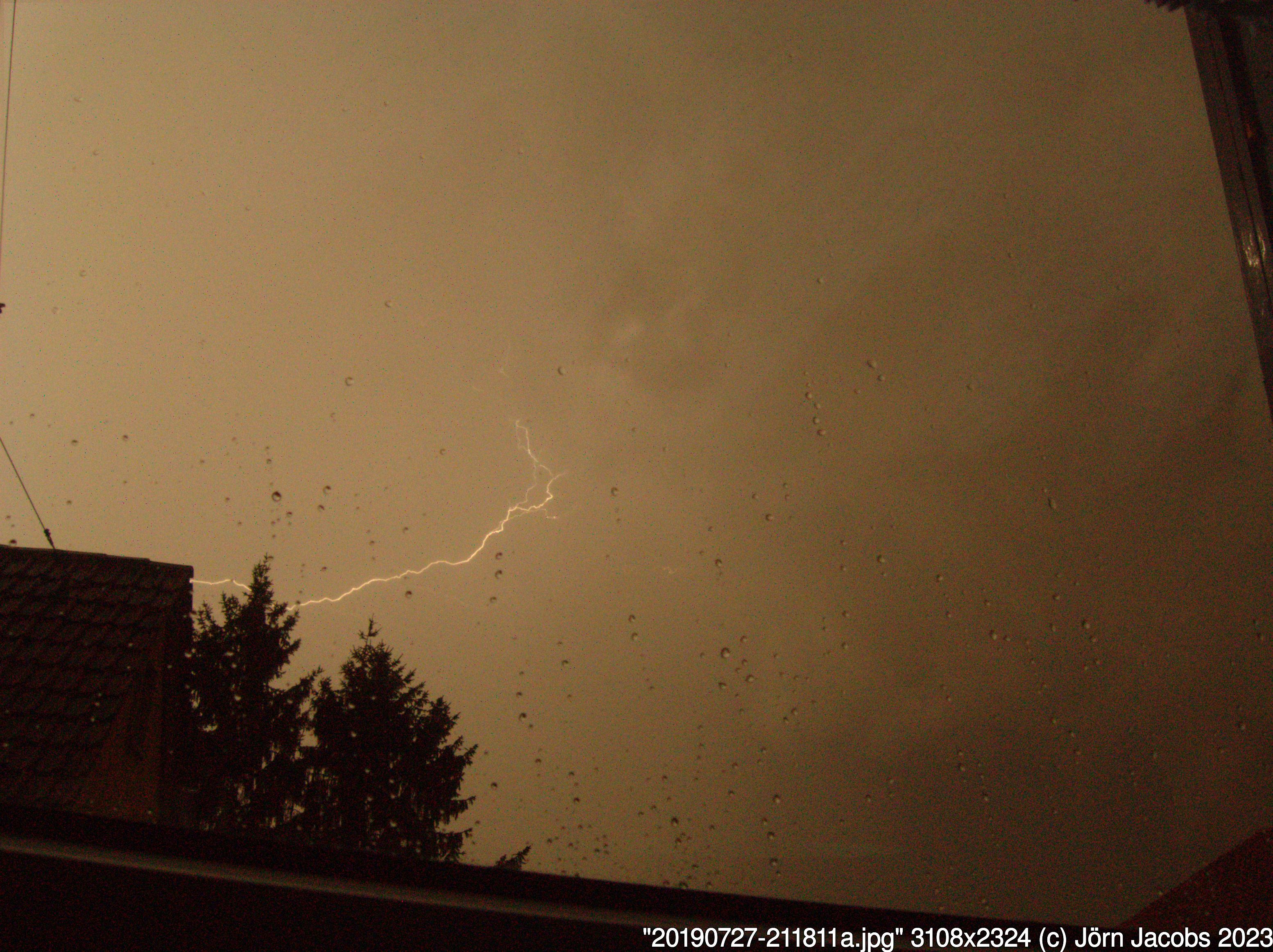

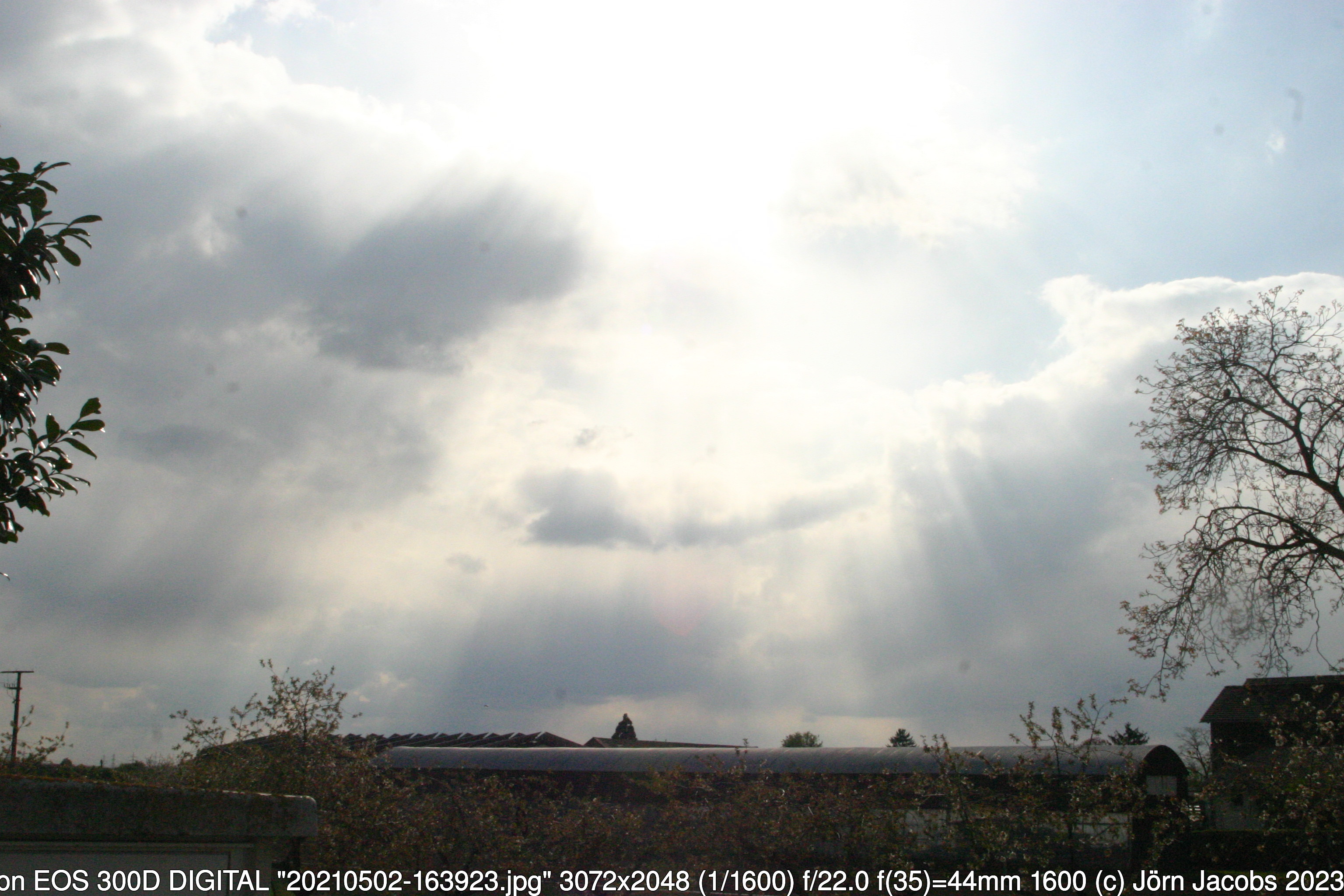

Blitzaufnahmen (Himmelserscheinung)

Bild 59

Mit der Bewegungserkennungs-Software von CHDK gelingt dies recht gut:

Man richtet die Kamera,

wenn das erste Donnergrollen ein Gewitter "im Anzug"

signalisiert,

fest (Stativ oder passende Unterlage) auf einen Bereich des (am besten: Abend-) Himmels, ein wenig

Horizont ist auch nett, und das in der Kamera laufende Skript wartet auf die auslösenden Ereignisse. Das

kann eine ganze Nacht andauern, deswegen die Kamera dann mit Netzteil oder externem Akku betreiben.

Die Kamera wird auch viele wenig brauchbare Bilder liefern, aber die kann man ja löschen.

Die (manuelle) Belichtungszeit sollte 1 s oder länger sein; dadurch wird der Abendhimmel

heller und die Wahrscheinlichkeit, einen oder mehrere Folgeblitze zu erwischen, steigt auch.

Das erste Foto meiner Versuche war etwas mager, aber gelang schon mal im Prinzip:

Mit der Bewegungserkennungs-Software von CHDK gelingt dies recht gut:

Man richtet die Kamera,

wenn das erste Donnergrollen ein Gewitter "im Anzug"

signalisiert,

fest (Stativ oder passende Unterlage) auf einen Bereich des (am besten: Abend-) Himmels, ein wenig

Horizont ist auch nett, und das in der Kamera laufende Skript wartet auf die auslösenden Ereignisse. Das

kann eine ganze Nacht andauern, deswegen die Kamera dann mit Netzteil oder externem Akku betreiben.

Die Kamera wird auch viele wenig brauchbare Bilder liefern, aber die kann man ja löschen.

Die (manuelle) Belichtungszeit sollte 1 s oder länger sein; dadurch wird der Abendhimmel

heller und die Wahrscheinlichkeit, einen oder mehrere Folgeblitze zu erwischen, steigt auch.

Das erste Foto meiner Versuche war etwas mager, aber gelang schon mal im Prinzip:

Und dann kam der grosse Fang auf den Photosensor:

Bild 60

CHDK

Vor etwa 15 Jahren startete eine Gruppe von kamerabegeisterten Programmierern

im Internet ein Projekt "Canon Hack Development Kit", das die fotografischen

Möglichkeiten der kleineren Canon-Kameras um interessante, für Bastler und

Tüftler reizvolle Möglichkeiten erweitert, u.a. Bewegungserkennung,

skriptgesteuerte Aufnahmen, Langzeitaufnahmen u.v.m. Dabei bleibt die

Original-Software der Kamera unverändert.

Bild 61

Durch einfachen Tastendruck kann man jederzeit wieder auf die Original-Software

zurückschalten. Das ganze ist kostenlos herunterladbar, residiert auf der

SD-Karte, und wird von freiwillig tätigen Idealisten gepflegt und

weiterentwickelt. Die Welt ist da mal ziemlich in Ordnung, finde ich. Wer wie

ich zudem noch ein faible für das Selberprogrammieren (Programmsprache hier "lua")

hat, ist dann noch zusätzlich ganz in seinem Element. Und zum Ausprobieren eigener Programme ("scripts") sind Digitalkameras sehr geeignet, da "filmlos", misslungene - und Probeaufnahmen sind ja einfach zu löschen. Es gibt auch bereits

viele sehr gute fertige Programme ("SCRIPTS" genannt), wie z.B. das Skript

"CHDKPlus2.8", das die meisten Kameras mit quasi beliebigen

Belichtungsenstellungen arbeiten lässt, auch solche Kameras, bei denen dies

ursprünglich nicht vorgesehen war.

Durch einfachen Tastendruck kann man jederzeit wieder auf die Original-Software

zurückschalten. Das ganze ist kostenlos herunterladbar, residiert auf der

SD-Karte, und wird von freiwillig tätigen Idealisten gepflegt und

weiterentwickelt. Die Welt ist da mal ziemlich in Ordnung, finde ich. Wer wie

ich zudem noch ein faible für das Selberprogrammieren (Programmsprache hier "lua")

hat, ist dann noch zusätzlich ganz in seinem Element. Und zum Ausprobieren eigener Programme ("scripts") sind Digitalkameras sehr geeignet, da "filmlos", misslungene - und Probeaufnahmen sind ja einfach zu löschen. Es gibt auch bereits

viele sehr gute fertige Programme ("SCRIPTS" genannt), wie z.B. das Skript

"CHDKPlus2.8", das die meisten Kameras mit quasi beliebigen

Belichtungsenstellungen arbeiten lässt, auch solche Kameras, bei denen dies

ursprünglich nicht vorgesehen war.

Nähere infos zu CHDK z.b. bei www.forum.chdk-treff.de

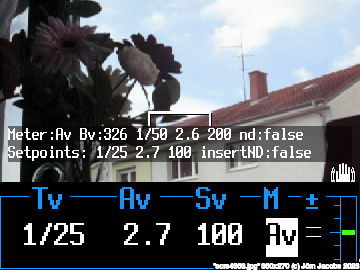

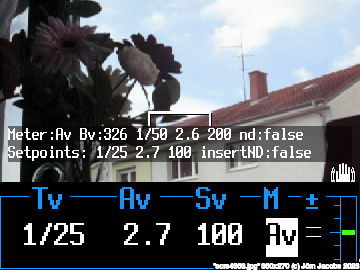

Im Bild 62 (links)

ist die in das Display eingeblendete Benutzerführung des Skripts

"CHDKplus" zu sehen, Bild 63 (rechts) ist das mit diesen Einstellungen

geknipste Bild.

ist die in das Display eingeblendete Benutzerführung des Skripts

"CHDKplus" zu sehen, Bild 63 (rechts) ist das mit diesen Einstellungen

geknipste Bild.

Nebenbemerkung noch zur Sucher-Auflösung: Bei fast allen Klein-Kameras gibt's (im wesentlichen aus Geschwindigkeitsgründen) die freudige Überraschung, dass das tatsächlich fotografierte (und abgespeicherte) Bild immer

eine wesentlich bessere Qualität (Detailschärfe, Farbumfang, Gradation) hat als

das Sucher- bzw. Displaybild.

Crop factor

Bei Kameras für Wechselobjektive ist dies der Faktor, um den

der Fotosensor kleiner ist als das "normale" 24x36mm-Format (auch "35 mm" genannt, da der Film "damals" 35mm breit war, nämlich 24mm-Bildhöhe + beidseitig Rand/Perforation = 35mm).

Die meisten erschwinglichen (oder auch: auf Kompaktheit getrimmten) Digitalkameras haben realerweise einen sogenannten crop-Faktor ("Abschälungs-" Faktor) von z.B. 1.6,

was bedeutet, dass der Bildsensor um den Faktor 1/1.6 kleiner ist als 24x36mm. Ein Teil des vom Objektiv "entworfenen" Bildes landet dann ausserhalb der Sensorfläche.

Dadurch wirkt ein altes Normalobjektiv von 50mm Brennweite dann real wie ein

leichtes Teleobjektiv, verhält sich also entsprechend einem Tele von 80mm.

Ein 35mm-Ojektiv, also ein ehemaliges leichtes Weitwinkel, verhält sich dann

wie ein Normalobjektiv, usw, usw.

Verbreitet ist auch der crop-Faktor 2; den haben die sogenannten MFT

("micro-4/3")-Kameras, wo die Normalbrennweite dann eben nur 25mm beträgt. Das wäre dann

für so eine Kamera das "Normalobjektiv"; das sagt man aber so nicht.

N B. Die Anzahl der Megapixel (und damit die Auflösungsfeinheit) ist in

der Praxis der angebotenen Kameras nicht vom crop-Faktor abhängig

(Die einzelnen Pixel sind dann halt entsprechend kleiner). Allerdings ist

die Gesamt-Qualität, vor allem das Rauschverhalten, dann doch vom der Grösse der Pixel

(und damit der Bildsensor-Grösse) abhängig.

Digitale Kameras

...kann man mit Fug und Recht als absolutes Wunderwerk der Technik bezeichnen. Edle Feinmechanik, ein hochkomplexer Fotosensor und ein ausgewachsener Mikro-Prozessor mit Software für die gesamte Bildverabeitung und Ablaufsteuereung, was jedem PC an Genialität der Software und Leistungsfähigkeit das Wasser

reichen könnte.

Seit etwa 2004 benutze ich nur noch Digitalkameras.

Englische Wörter

crop factor = Faktor, um den der Fotosensor der Kamera kleiner ist als

der als "Vollformat" betrachtete 24 X 36 mm-Sensor einer 35mm-Kamera.

landscape = bei Formatangaben: "Querformat"

lens = Objektiv; die Engländer können nicht "objective" sagen, denn dieses Wort bedeutet "Ziel" (eines Vorhabens usw.)

close-up lens = Nahlinse,

fisheye lens = extremes, meist stark verzeichnendes Weitwinkelobjektiv

telephoto lens = Teleobjektiv

DSLR = Digital Single Lens Reflex, also: Digitale einäugige Spiegelreflex-Kamera

SLR = Single Lens Reflex, also: Einäugige Spiegelreflex-Kamera

flange focal distance = Auflagemass, Abstand vom

(Bajonett-usw-)Anschluss zum Fotosensor (d.h. bis zur Bildebene)

portrait = bei Formatangaben: "Hochformat"

print = Abdruck, Ausdruck, (veraltet:) Abzug.

kit = Satz ("zusammengehörige Sachen") ; oft: Ein Gerät mit seinen Zubehörteilen

Fremdobjektive: Objektivanschlüsse und Adapter

Objektivanschlüsse

Bei den Kameras, die für Wechselobjektive vorgesehen sind, gibt es eine Reihe

verschiedener, meist proprietärer Anschlüsse. Näheres siehe Wikipedia! Die

am meisten verbreiteten und ihre Eigenschaften sind:

T2

ein rein mechanischer

Anschluss von (??Tokina), auf den dann erst noch Adapter für M42, PK,Canon EF usw.

aufgeschraubt werden müssen. Achtung: Gewinde bei T2 ist metrisch M42x0,75mm, beim

M42-Adapter hingegen metrisch M42x1mm. Die Gewinde passen also nicht

aufeinander, höchstens und ohne Gewalt (!) nur die erste Umdrehung.

M42 Auflagemass:45,46mm crop-Faktor an EOS20D, EOS50D, EOS300D usw. : 1,6.

EF ("CanonEOS") Auflagemass: 44mm, crop-Faktor an EOS20D, EOS50D, EOS300D usw. : 1,6.

Pentax K("PK") Auflagemass 45,46mm, crop-Faktor an EOS20D, EOS50D, EOS300D usw. : 1,6.

MFT ("micro-four-thirds") wird sowohl von Olympus als auch von Panasonic ("Lumix") benutzt.

Das Auflagemass (flange focal distance) beträgt nur 19,25mm. Sensorgrösse 18x13,5mm.

crop-Faktor 2,0.

Adapter

Bild 64

Es gibt, wie auch schon weiter

oben erwähnt, Adapter für einige Anschlüsse, aber

schon aus mechanischen Gründen (Durchmesser, Auflagemass) nicht unbedingt für alle. Ich benutze z.B:

Es gibt, wie auch schon weiter

oben erwähnt, Adapter für einige Anschlüsse, aber

schon aus mechanischen Gründen (Durchmesser, Auflagemass) nicht unbedingt für alle. Ich benutze z.B:

M42-auf-CanonEOS für die vielen alten Normal- und Teleobjektive,

die ich besitze. Die Entfernung und die Blende muss nun natürlich von Hand

eingestellt werden, und: ganz wichtig: Die Kamera muss in den Av-Modus

("Belichtungsautomatik") gestellt werden!

CanonEOS(EF)-auf-EF-M Ein Adapter, der sowohl die

mechanischen als auch die elektrischen Parameter

umwandelt. Ich benutze einen Meike MK-C AF4 Adapter an meiner Canon M10 und kann dadurch nun im Prinzip fast alle

CanonEOS-Objektive benutzen. Siehe aber: crop-Faktor.

Pentax-K(PK)-auf-CanonEOS: Benutzt für einige PK-Objektive, die ich noch von früher habe.

M42-auf-MFT und CanonEOS-auf-MFT: Benutze ich für die manuellen Objektive

(altes Tessar, oder spezielles Superweitwinkel von Samsung (fisheye) usw.)

an der MFT-Kamera Lumix G3.

Für bestimmte Fälle, so z.B. für

CanonEOS(EF)-auf -EFM

oder

CanonEOS(EF)-auf-MFT(micro4/3),

bei denen ja für die

zu adaptierenden Objektive ein deutlicher "crop factor" auftritt,

gibt es mit den sogenannten "speed boosters" mit Faktor 0.7 noch

Adapter, die - ausser der Durchleitung der elektrischen Signale -

noch zweierlei Veränderungen bewirken:

1. Bei einem crop faktor von 1.6, also z.B. bei der EOS M10, wird dieser durch den Adapter praktisch aufgehoben: Ein "Normalobjektiv" 50mm ist also tatsächlich

"normal", und nicht mehr ein leichtes Tele von 80mm.

2. "Boosting the speed". Diese Adapter vergrössern die

Apertur um eine Blendenstufe. Das ist immer dann ausserordentlich

günstig, wenn schlechte Lichtverhältnisse "Offenblende"

erfordern (und dabei der geringere Tiefenschärfenbereich

zu verschmerzen ist.). Beispiel: (Tier-)Portraits bei wenig Licht.

Ferner gibt es auch noch in der anderen Richtung arbeitende Adapter, z.B. solche, die die Brennweite umd den Faktor 1.5 verlängern, und auch die elektrischen Signale durchleiten, so dass man nicht auf Autofokus und Blendensteuerung verzichten muss.

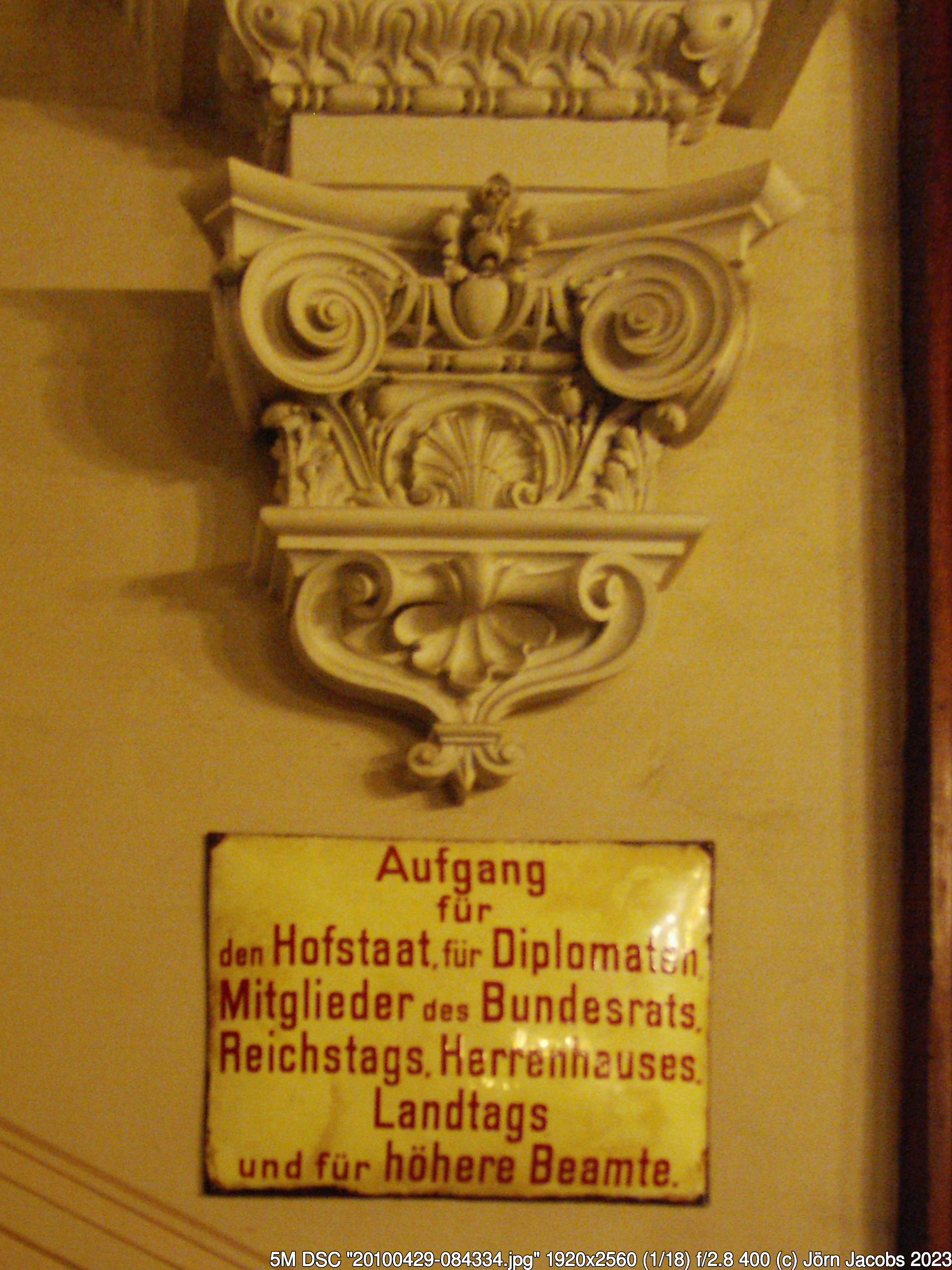

Mein

Grossvater

(mütterlicherseits) E.P. (ca. 1880 -1952) war schon während seiner

Zeit als Offizier der kaiserlichen Marine und als

Schiffsingenieur ein begnadeter Hobby-Fotograf

und nach dem 1. Weltkrieg dann u.a. auch als Fotograf tätig. Einige Fotos sind

überliefert, die zugleich Zeitdokumente und Kunstwerke sind, z.B. das Kinderbild von meiner Mutter und ihrer Schwester, oder das Bild einer Roma-Familie,

oder einfach die Dorfstrasse von Gr. Ippener im Schnee.

(mütterlicherseits) E.P. (ca. 1880 -1952) war schon während seiner

Zeit als Offizier der kaiserlichen Marine und als

Schiffsingenieur ein begnadeter Hobby-Fotograf

und nach dem 1. Weltkrieg dann u.a. auch als Fotograf tätig. Einige Fotos sind

überliefert, die zugleich Zeitdokumente und Kunstwerke sind, z.B. das Kinderbild von meiner Mutter und ihrer Schwester, oder das Bild einer Roma-Familie,

oder einfach die Dorfstrasse von Gr. Ippener im Schnee.

Gute Bilder im technisch-handwerklichen Sinne:

Gut sind:

maximal mögliche Schärfe, durch Verwackelungsfreiheit,

Hauptmotiv liegt im Schärfentiefebereich, Rauscharm durch nicht zu hohe ISO-Werte,

möglichst gut aufgelöst, durch hohe Megapixel-Zahl und überstrahlungsfreie

Belichtung, wobei auch das Objektiv mitmischt.

Kontrastreich wo inhaltlich gewünscht, durch entsprechende Belichtung

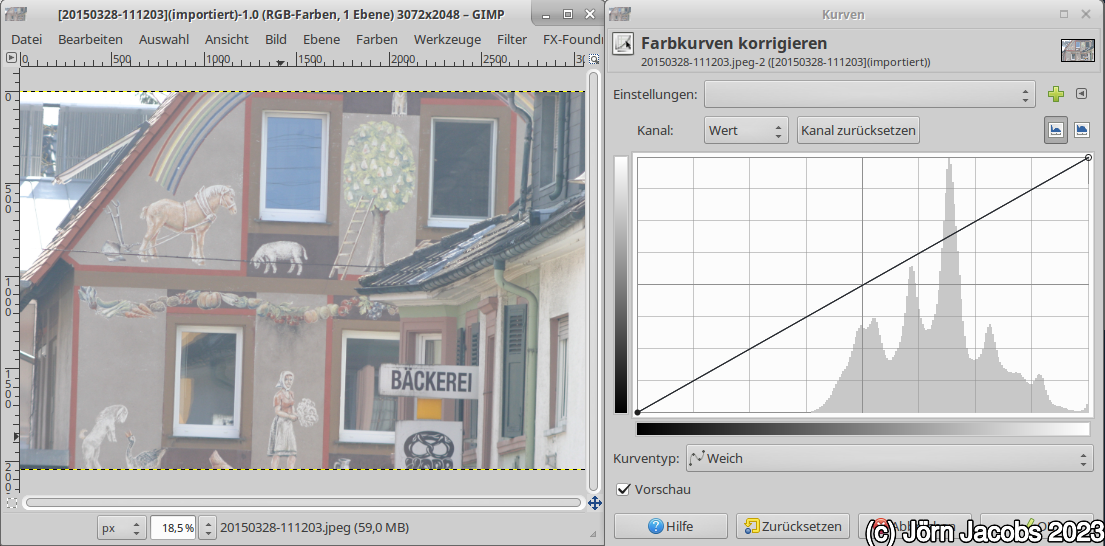

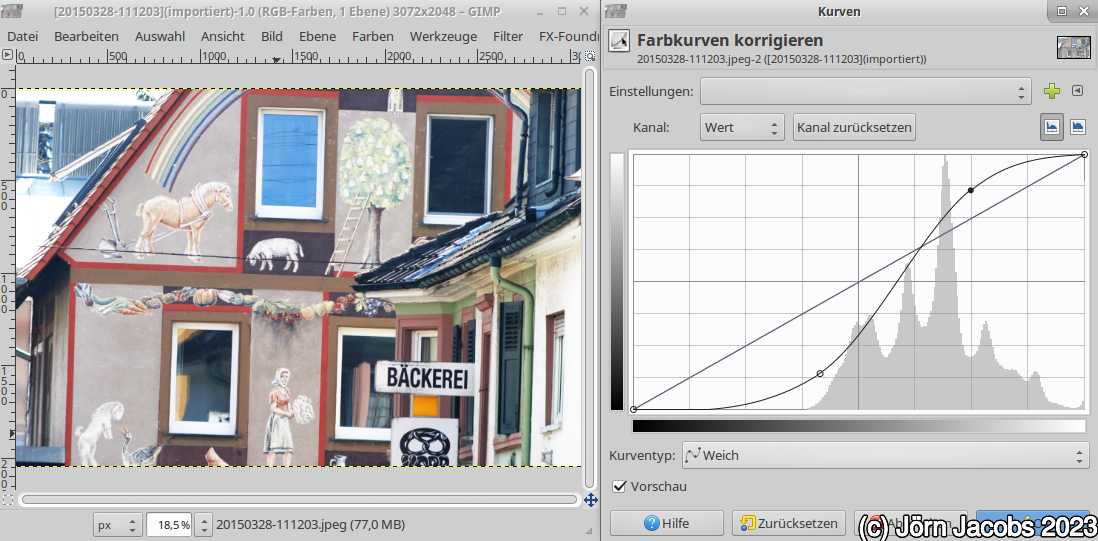

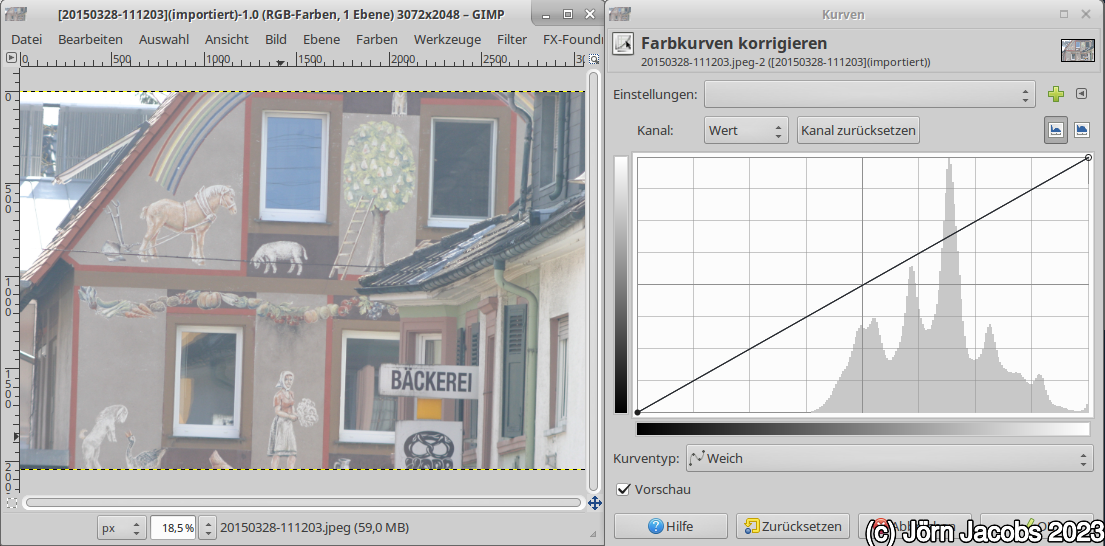

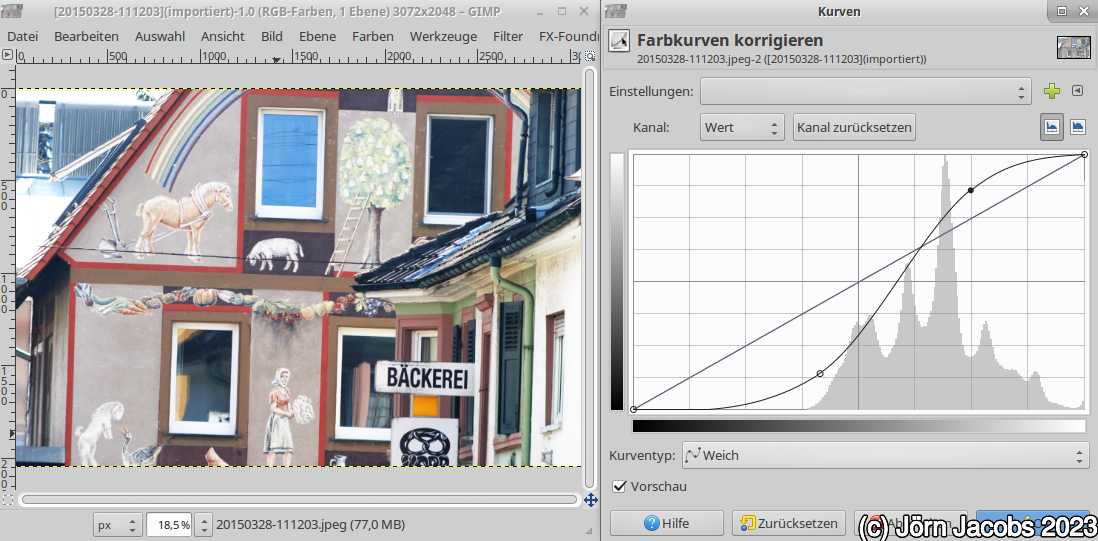

Die folgende Tele-Aufnahme einer Hauswand war aus irgendwelchen Gründen zu flau geraten, und ist deshalb ins Bildbearbeitungsprogramm geladen worden (linke Hälfte oberes Bild). Die Helligkeitsverteilung rechts zeigt den Mangel sehr deutlich: Es gibt praktisch kein Schwarz in diesem Bild. Mit einer Veränderung der Gradationskurve (unteres Bild) kann man hier sehr viel verbessern.

Nicht so gut ginge dies indes bei Portraits und ähnlich delikaten Aufnahmen. Hier würde jede Veränderung sehr unnatürlich oder sogar grotesk wirken.

Bild 65

Bild 66

Bild 66

Es gibt Situationen, in denen man ein schlechtes Foto in Kauf nimmt, um überhaupt einen Eindruck mit nach Hause nehmen zu können. So ein Fall ist das folgende Bild 67, das vom Donnersberg (Rheinland-Pfalz) aus vormittags in Richtung Osten aufgenommen wurde. Die Sicht war enttäuschend schlecht, alles war von einem Dunstschleier überzogen. Umso erstaunlicher war allerdings, nachträglich zuhause mit Bildverarbeitung vorgenommen, die Wirkung einer Kontrastanhebung, die daraus ein zwar hässliches, aber doch wesentlich informativeres Bild (Bild 68, rechts) gemacht hat.

Es gibt Situationen, in denen man ein schlechtes Foto in Kauf nimmt, um überhaupt einen Eindruck mit nach Hause nehmen zu können. So ein Fall ist das folgende Bild 67, das vom Donnersberg (Rheinland-Pfalz) aus vormittags in Richtung Osten aufgenommen wurde. Die Sicht war enttäuschend schlecht, alles war von einem Dunstschleier überzogen. Umso erstaunlicher war allerdings, nachträglich zuhause mit Bildverarbeitung vorgenommen, die Wirkung einer Kontrastanhebung, die daraus ein zwar hässliches, aber doch wesentlich informativeres Bild (Bild 68, rechts) gemacht hat.

gut belichtet, so dass es dem Motiv entsprechend

entweder besonders realistisch aussieht (affirmative Abbildung)

gut belichtet, so dass es dem Motiv entsprechend

entweder besonders realistisch aussieht (affirmative Abbildung)

(# Beispiel enfügen)

oder durch Verschiebung der Gradationskurve

gemeinhin unbeachtete Details hervorhebt (partielle Kontrastierung).

(# Beispiel einfügen)

Nicht gut wirken meistens Abweichungen von der Natürlichkeit, wenn diese unbeabsichtigt, eventuell sogar nur

technisch bedingt sind (z.B. Blitz sitzt zu nahe am Objektiv, was praktisch bei

allen Kompaktkameras fast unvermeidlich so ist, wodurch ALLE Schatten im Bereich des Blitzes verschwinden.)

(# Beispiel enfügen)

Handy-Kameras

Die heutigen Funktelefone

("Handys", engl. nur: "cellphones") haben alle eine oder zwei Miniaturkameras eingebaut.

Die Auflösungsfeinheit entspricht dabei zwar der einer einfacheren

Taschenkamera; Bildsensor und Brennweite sind aber extrem klein. Reale Portraits mit Telefon-Kameras /"smartphones" zeigen

zudem oft rundliche (pausbäckige) Gesichter, was auf eine Weitwinkelstellung des Objektivs als oft benutzter "Normalfall"

hindeutet. Die Belichtungssteuerung hingegen ist meist exzellent, und zusammen mit der

(wohl meistens mit Softwaremitteln realisierten) Bildstabilisierung und

natürlich dem Autofokus führt dies dann oft doch noch zu akzeptablen Fotos. Der Hauptvorteil ist

letztlich dass von der Gesellschaft inzwischen akzeptierte, eigentlich sogar schon geforderte "immer dabei". Allerdings ist die Bedienung der Kamera-Funktion oft sehr

umständlich. Nur wenige (ältere) Modelle erlaubten es, die Kamera direkt und sofort

einzuschalten und auszulösen, was für viele Zwecke ja ausschlaggebend

wäre. Für Spontanaufnahmen kommt man manchmal nicht schnell genug zum Auslösen. Üben ist also angesagt, wie auch eventuelles Weiterbearbeiten.

Oft gilt:

Bild 69:

Der Moment macht das Bild. Kamera Canon SX40, die gerade greifbar herumlag und wie praktisch alle heutigen "richtigen" Kameras innert einer halben Sekunde knipsbereit ist.

Der Moment macht das Bild. Kamera Canon SX40, die gerade greifbar herumlag und wie praktisch alle heutigen "richtigen" Kameras innert einer halben Sekunde knipsbereit ist.

Fotografierenswerte Situationen währen halt nicht ewig.

Meine alten Kameras (gone or disused)

Die schon in der Einleitung erwähnte Box:

Bilora Blitz Box

Das war also meine erste Kamera. Sie war ein treuer Begleiter. Zu meinem Erstaunen hatten auch einige Erwachsene in meinem Umfeld so eine Box.

Jeder kannte sich aus, wie man den Rollfilm einlegt und weiterdreht bis die Zahlen (1 bis 8) im roten Sichtfenster erschienen, wie man sie halten musste, damit die Bilder "gerade" wurden (d.h. der Horizont waagerecht abgebildet wird).

Der "treue" Eindruck der Box wurde noch unterstrichen durch die zwei "Augen",

das waren die beiden

kleinen Spiegelsucher, die oben eingebaut waren, und jeweils dann von oben

beschaut die Szene klein, aber sehr plastisch im Hoch- oder Querformat abbildeten.

Der "treue" Eindruck der Box wurde noch unterstrichen durch die zwei "Augen",

das waren die beiden

kleinen Spiegelsucher, die oben eingebaut waren, und jeweils dann von oben

beschaut die Szene klein, aber sehr plastisch im Hoch- oder Querformat abbildeten.

Mit dieser ist ganz

sicher das nebenstehende Bild entstanden, und hat die Zeiten als "Kontaktabzug"

überdauert. Diese Repro-Methode war, weil viel billiger, sehr verbreitet und

lieferte Bilder in exakt derselben Grösse wie das Negativ. Das Bild zeigt im

Hochformat 6x9cm zwei Schwäne im Park Manhagen, 1956 aufgenommen.

Agfa Isolette I (1:4,5 / 85 )

Sie benutzte ebenfalls den Rollfilm. Der lieferte hier nicht 8, sondern 12 quadratische Aufnahmen 6x6cm.

Mit ihr habe ich als teenager alle möglichen Fotos gemacht. Natürlich nur

in Schwarzweiss, denn Farbfilme und -abzüge waren viel zu teuer!

Für Innenaufnahmen gab es ein Blitzgerät, in dem Einmal-Blitzbirnen elektrisch

gezündet wurden. Nur bei wirklich wichtigen Anlässen übrigens, denn eine

(grosse) Blitzbirne kostete 40 Pfennig, etwa so viel wie eine

Kinderfahrkarte für die U-Bahn-Fahrt nach Hamburg, machte ein

deutliches Explosionsgeräusch und hinterliess den Geruch von verbranntem Plastik.

Mit ihr habe ich als teenager alle möglichen Fotos gemacht. Natürlich nur

in Schwarzweiss, denn Farbfilme und -abzüge waren viel zu teuer!

Für Innenaufnahmen gab es ein Blitzgerät, in dem Einmal-Blitzbirnen elektrisch

gezündet wurden. Nur bei wirklich wichtigen Anlässen übrigens, denn eine

(grosse) Blitzbirne kostete 40 Pfennig, etwa so viel wie eine

Kinderfahrkarte für die U-Bahn-Fahrt nach Hamburg, machte ein

deutliches Explosionsgeräusch und hinterliess den Geruch von verbranntem Plastik.

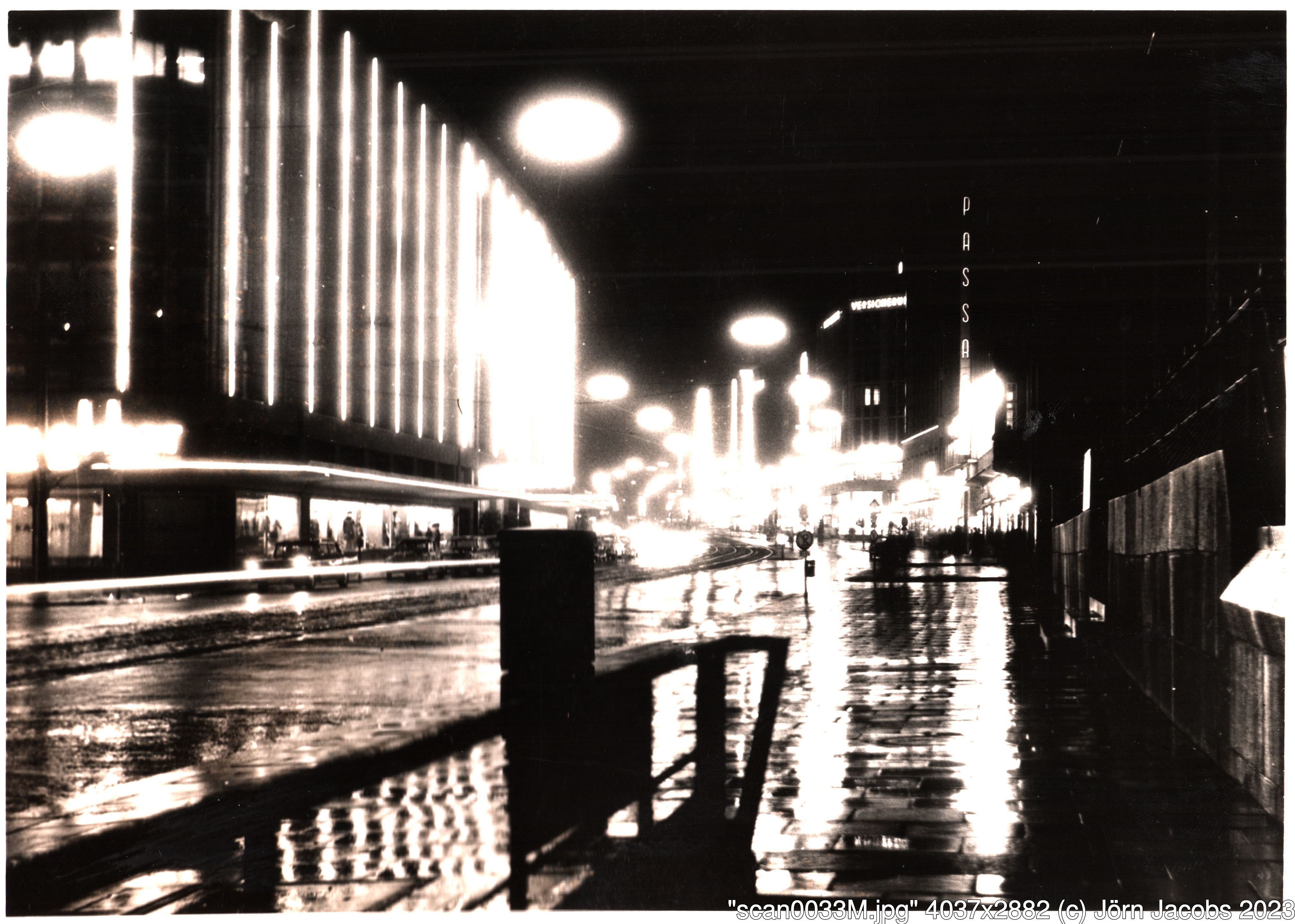

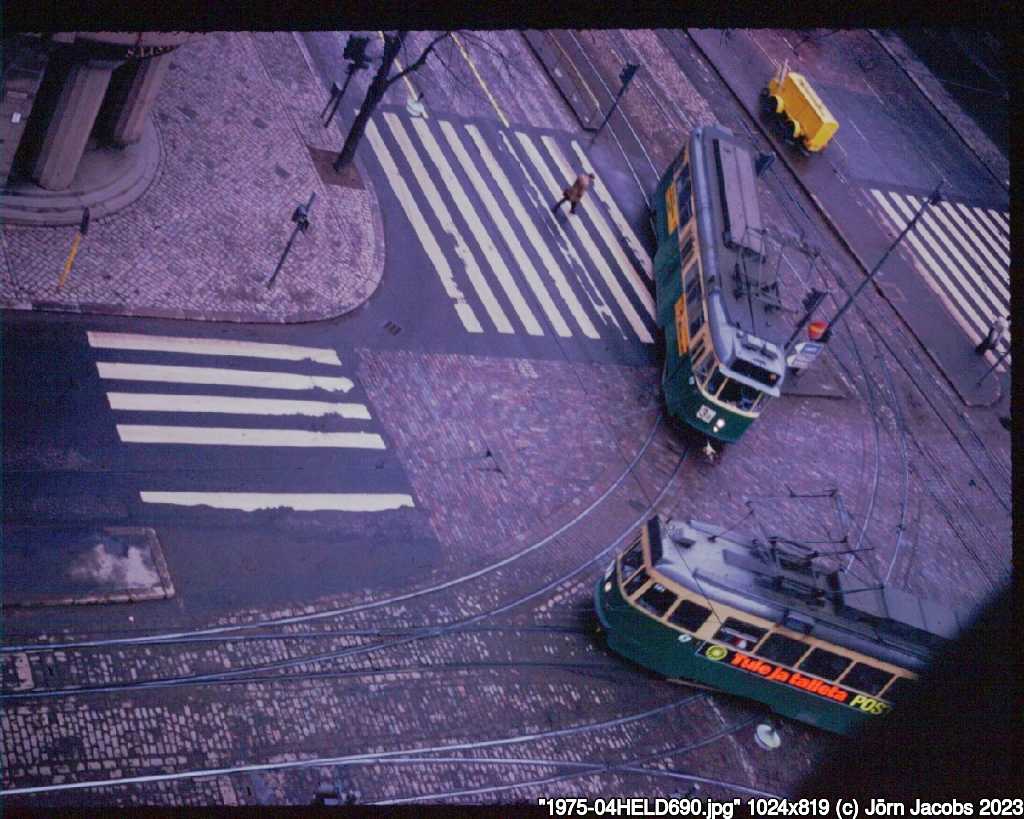

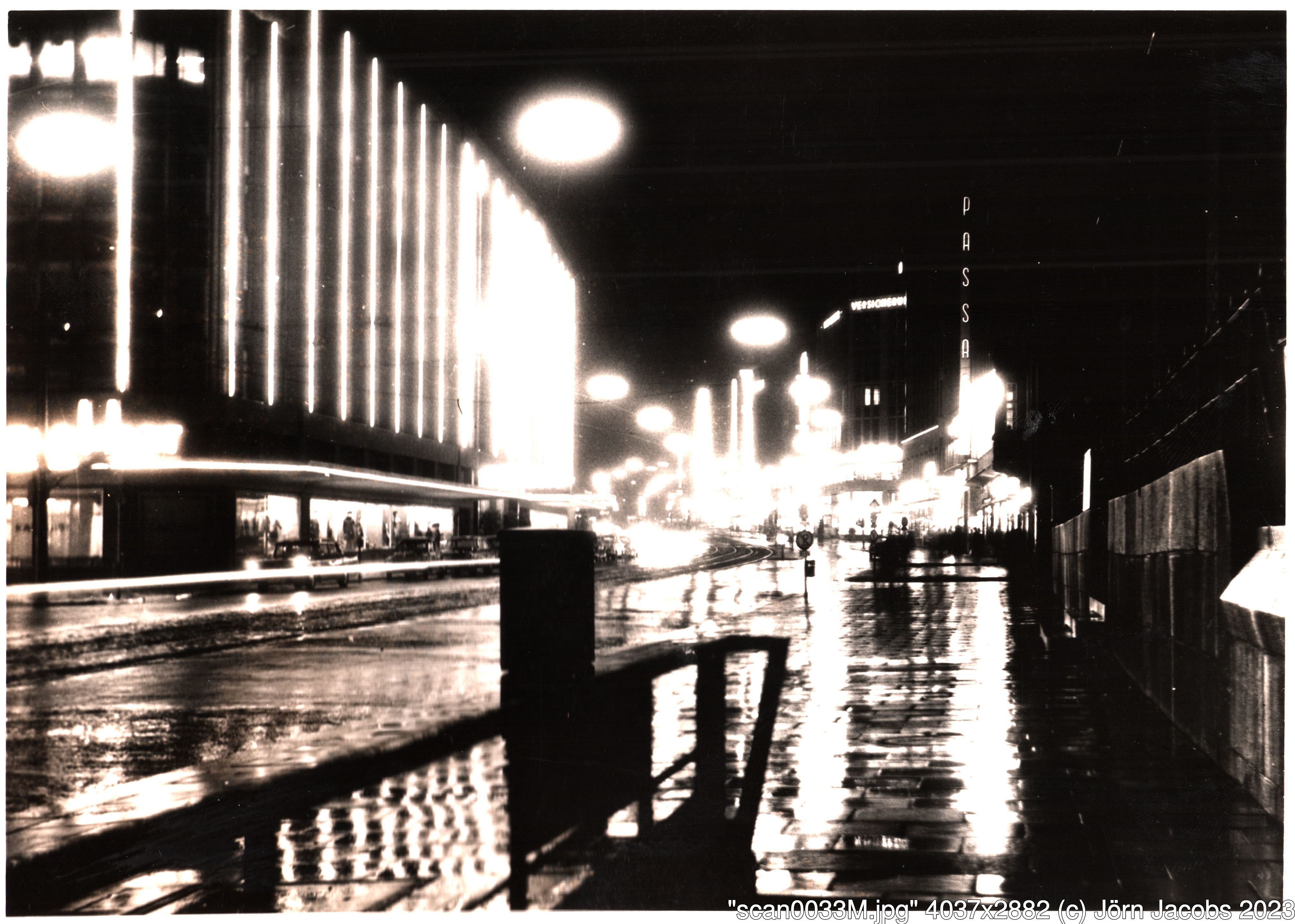

Bildbeispiele: Die Dokumentation

Bildbeispiele: Die Dokumentation  "Vaters Auto im Schlamm" Bild 72,

"Vaters Auto im Schlamm" Bild 72,

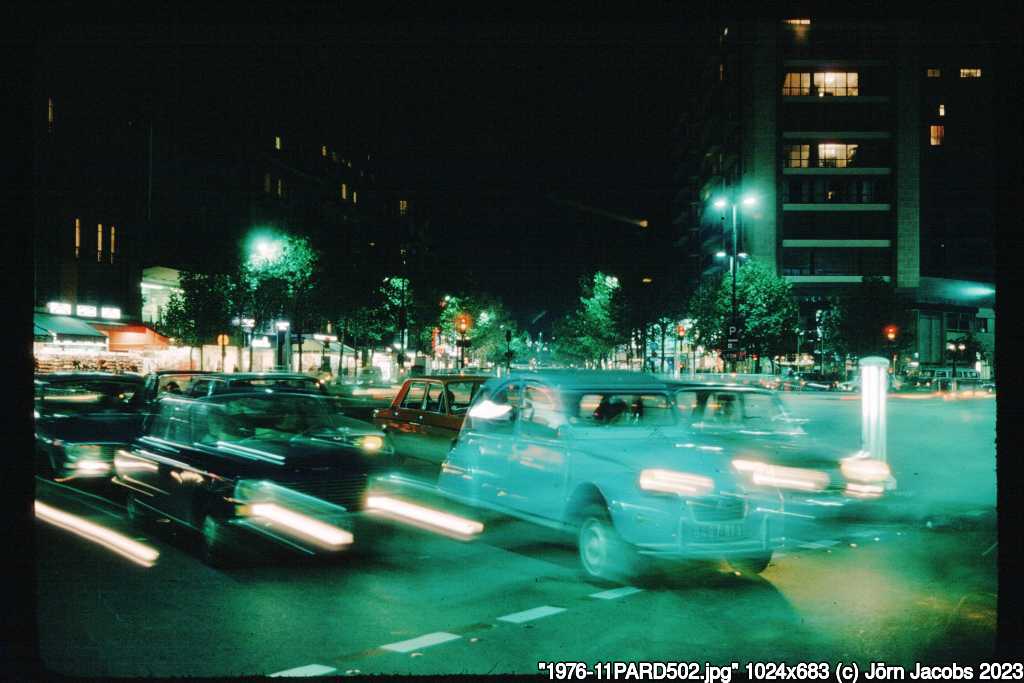

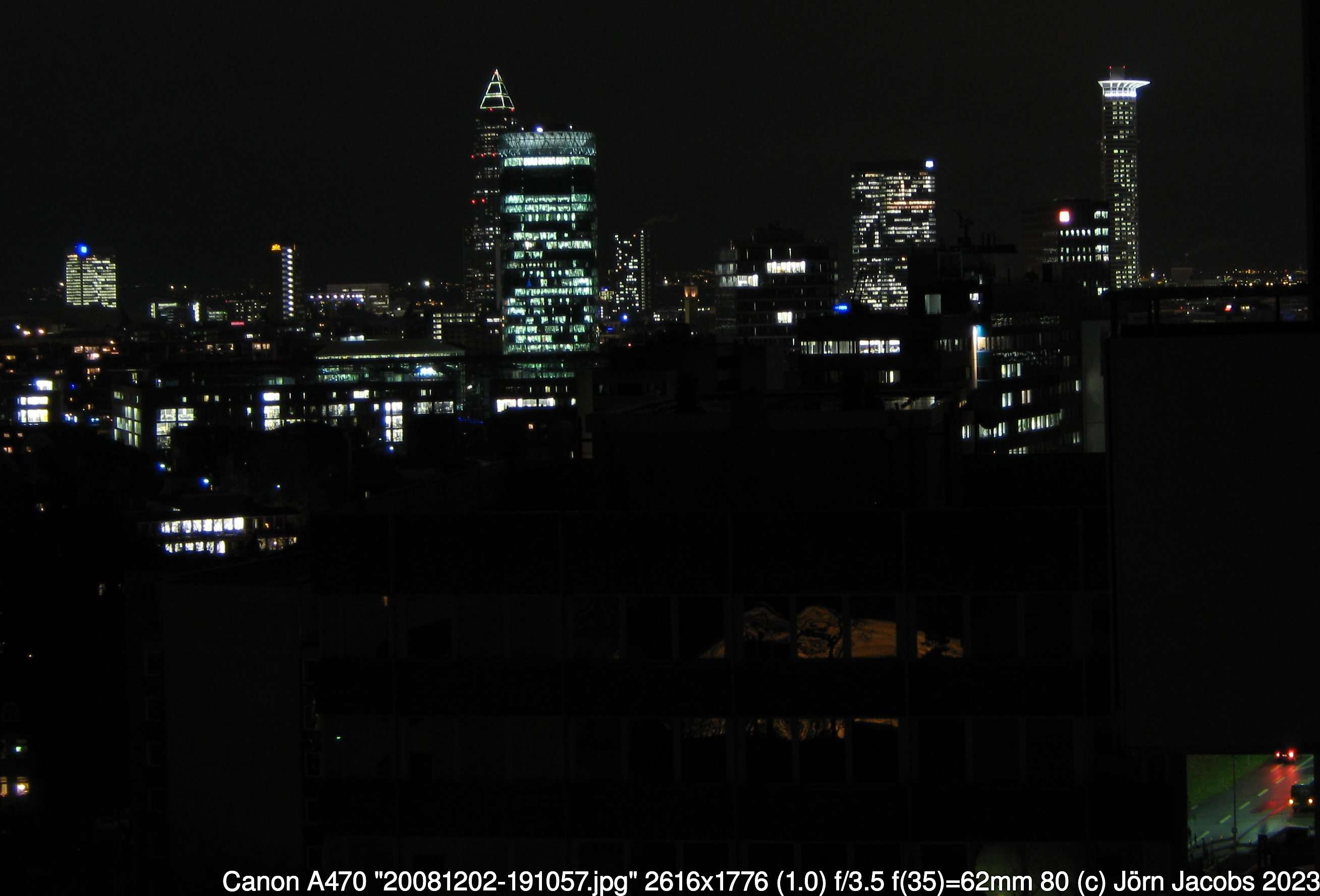

dann meine Star-Aufnahme "1963, Hamburg: Mönkebergstrasse bei Nacht",

Bild 73,

dann meine Star-Aufnahme "1963, Hamburg: Mönkebergstrasse bei Nacht",

Bild 73,

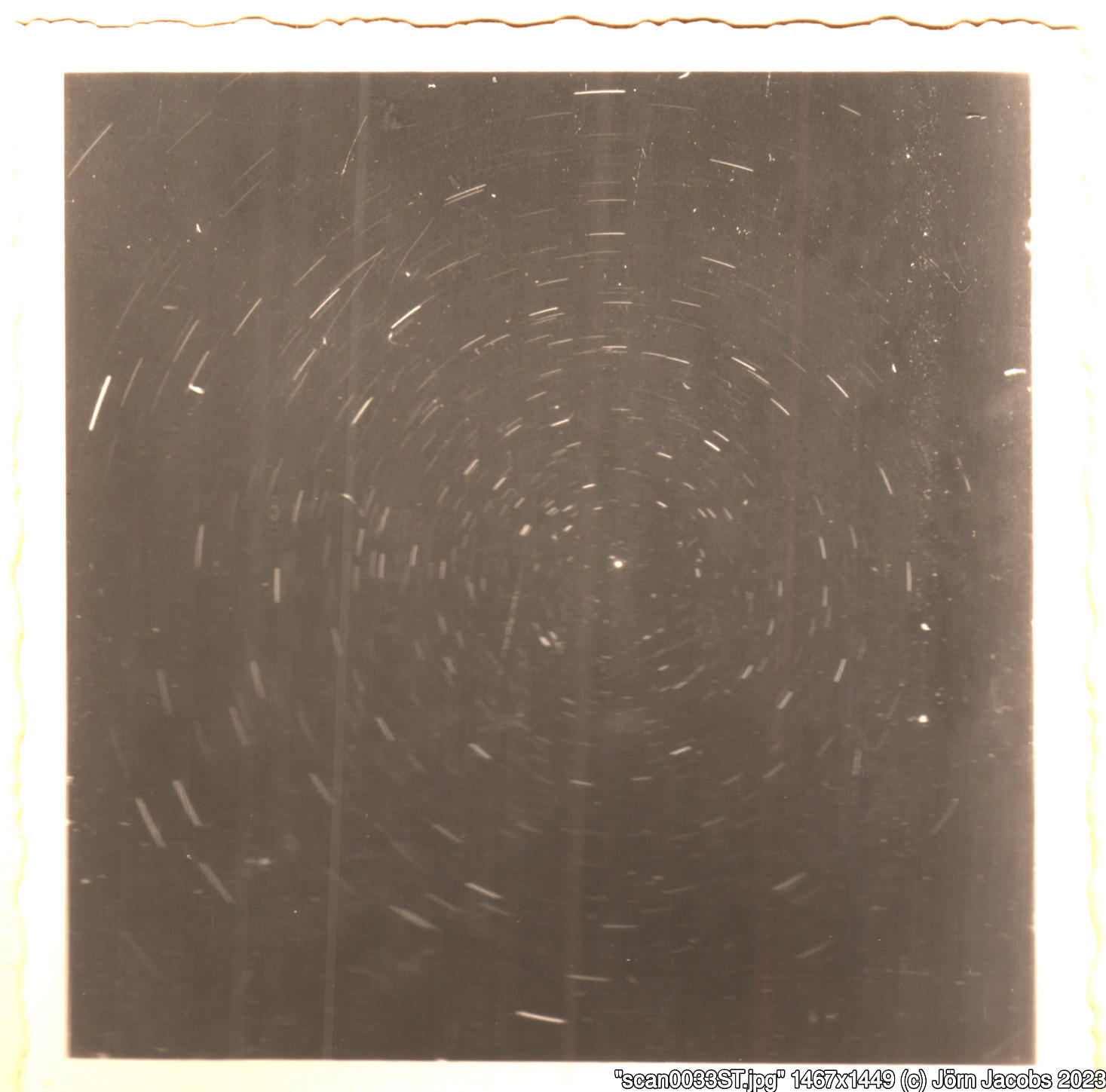

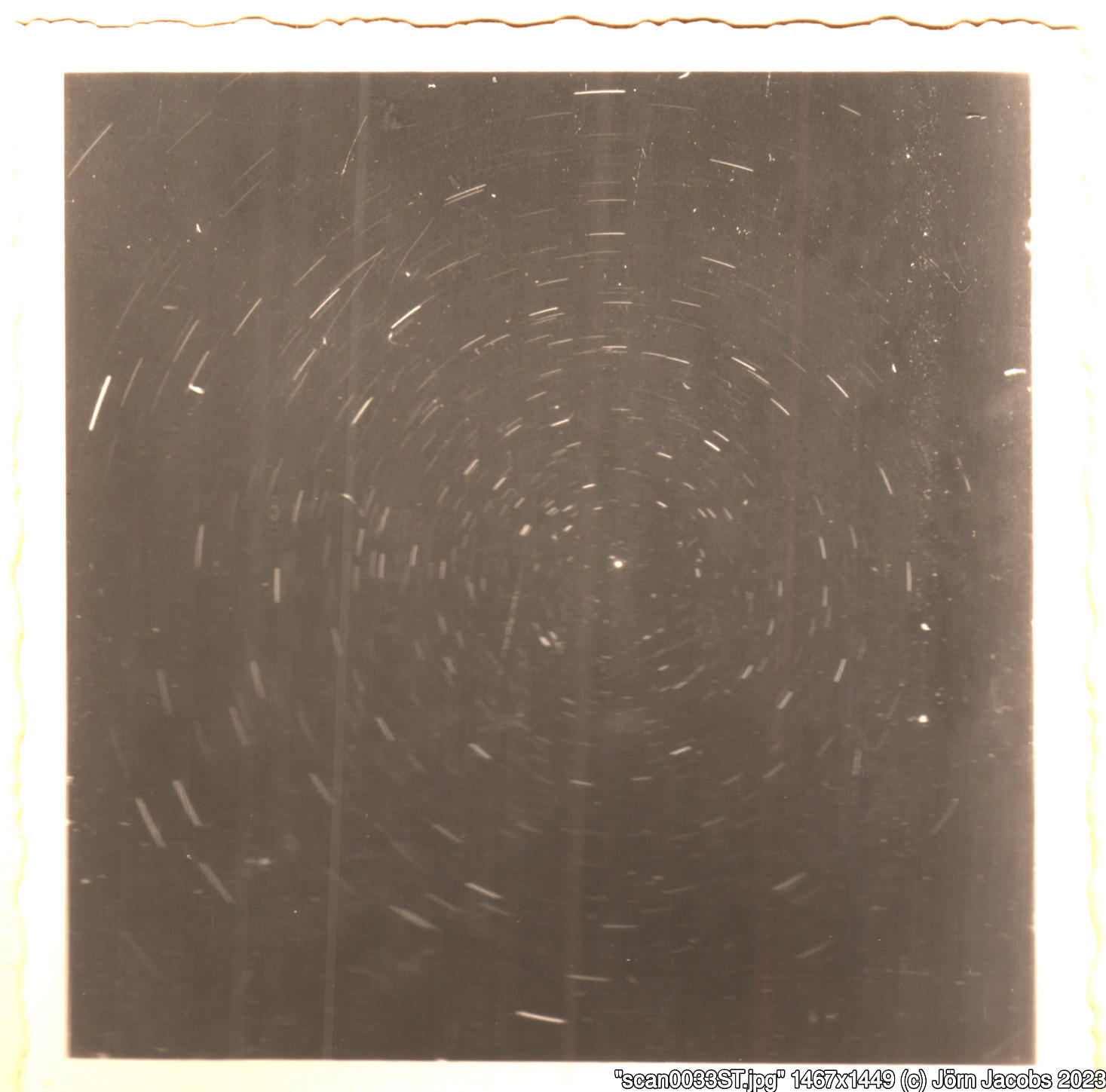

und schliesslich, und damit habe ich bei meinem Physiklehrer geprahlt,

das Bild 74 "Sterne rund um den Polarstern",

mit Blende f/4.5 und 1/2 Stunde Belichtungszeit.

Dazu brauchte man ein Stativ, und einen "Drahtauslöser mit Feststellschraube".

und schliesslich, und damit habe ich bei meinem Physiklehrer geprahlt,

das Bild 74 "Sterne rund um den Polarstern",

mit Blende f/4.5 und 1/2 Stunde Belichtungszeit.

Dazu brauchte man ein Stativ, und einen "Drahtauslöser mit Feststellschraube".

Zu erwähnen ist auch das folgende von mir fotografierte Bild, typisch für die

damalige Not, Landschaftsaufnahmen auf quadratischem Bildformat unterbringen zu

müssen. 6x6cm ist eben kein "landscape" (engl. für Querformat).

Das ergab dann diese neckischen Rhombusfotos. Bild 75: Heidelberg, 1959. Übrigens das

Geburtsjahr meiner Frau, einer Heidelbergerin. Als Kind wusste ich NICHT, dass

ich Jahrzehnte später hier wohnen würde...

Das ergab dann diese neckischen Rhombusfotos. Bild 75: Heidelberg, 1959. Übrigens das

Geburtsjahr meiner Frau, einer Heidelbergerin. Als Kind wusste ich NICHT, dass

ich Jahrzehnte später hier wohnen würde...

Zum Farbton des Bildes: Das war damals modischer

Standard, hiess "chamois" und sollte, besonders bei Hauttönen, "natürlicher"

aussehen. Man konnte für das Fotopapier zwischen "chamois" und

"weiss" wählen, sowie zwischen "Hochglanz" (klebte gern, wenn feucht geworden) und

"matt". Und zwischen "glattem Rand" und "Büttenrand" (für letzeren gab es eine besondere

Profilschere).

Welta Weltix

Vorkriegs-Kleinbild-Kamera vom Vater. Zusammenklappbar und sehr handlich. Aufnahmen vom Kleinbildfilm mussten vergrössert werden, und das waren ja mindestens 20, oder

normalerweise sogar 36 Bilder. Für ein paar Wochenendbilder viel zu viele und

viel Geld auf einen Schlag zu bezahlen. Auch waren ja immer diverse Fotos "nix

geworden". Sparsame und vorsichtige Hobbyfotografen orderten deshalb erst mal

einen "Streifenabzug" dieser Miniatur-Bildchen des (Negativ-)Films, - als Kontaktabzug war der recht billig - , um ein positives Abbild des gesamten Filmstreifens zu haben und um

dann zu entscheiden, welche Bilder man wirklich haben wollte. Denn, das lernte man damals schnell: Es ist völlig unmöglich, aus dem Negativbild eines Portraits zu entscheiden, od die

Person freundlich lächelt oder hämisch grinst!

Wahrscheinlich mit dieser Welta Weltix aufgenommen wurde dieses Familienfoto, denn die

Kamera hatte einen Selbstauslöser, und, was horizontal, wie man an dem Bild

sieht, allerdings nichts nützte, einen sogenannten Parallaxen-Ausgleichssucher.

Der Sucher war oben auf dem Kameragehäuse montiert und in 2 Stellungen ("nah"

und "fern") arretierbar. Die Kamera ist wohl nach dem Auslösen noch "verrückt"

(ge)worden, deshalb die exzentrische Bildgestaltung!

Der Sucher war oben auf dem Kameragehäuse montiert und in 2 Stellungen ("nah"

und "fern") arretierbar. Die Kamera ist wohl nach dem Auslösen noch "verrückt"

(ge)worden, deshalb die exzentrische Bildgestaltung!

Franka Solida III (mit Objektiv 1:2,8 / 75 )

Rollfilm-Kamera mit 12 Aufnahmen, Aussehen ähnlich wie die Isolette oben. Das

lichtstarke Objektiv klang zwar vielversprechend, aber da kein Entfernungsmesser

eingebaut war (und die Schärfentiefe zudem ungewohnt gering), sind damit eigentlich nie

akzeptable Aufnahmen gelungen.

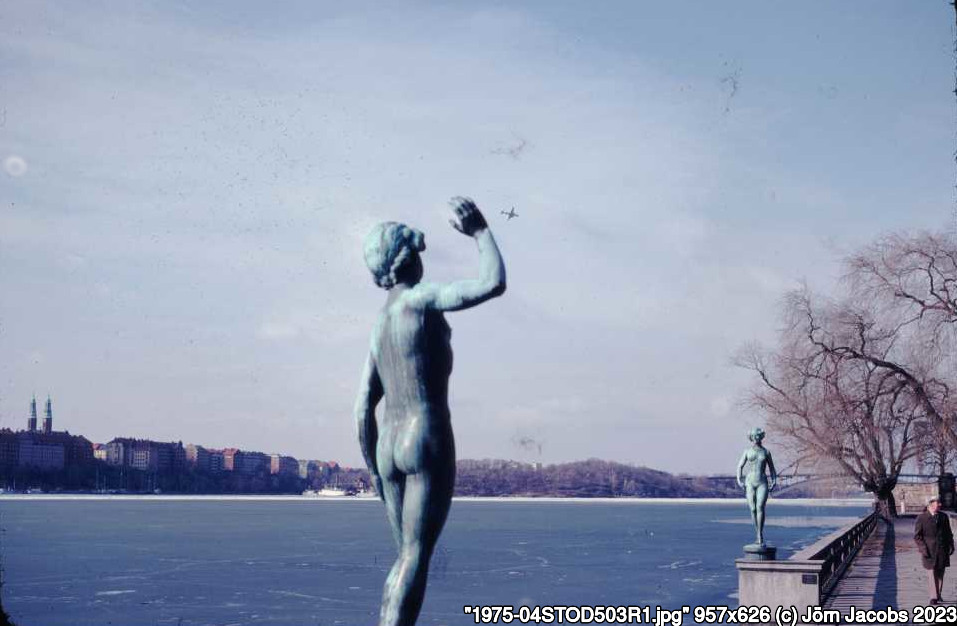

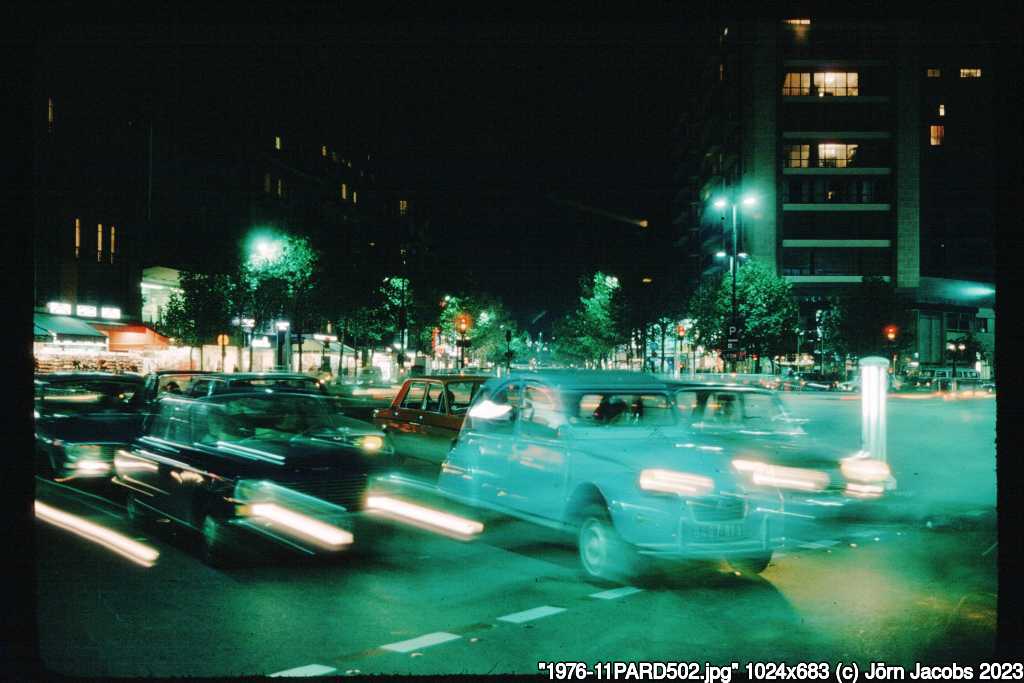

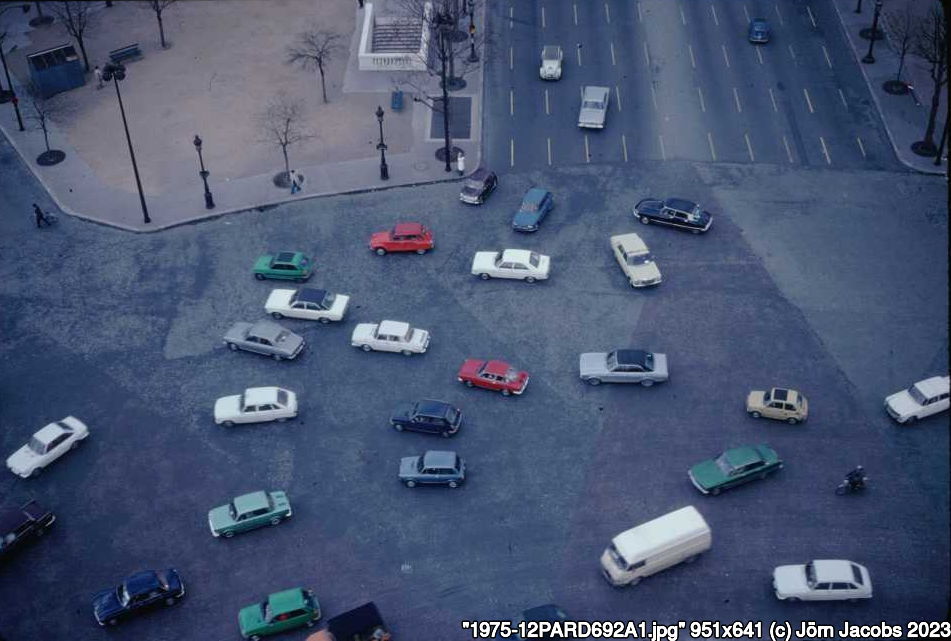

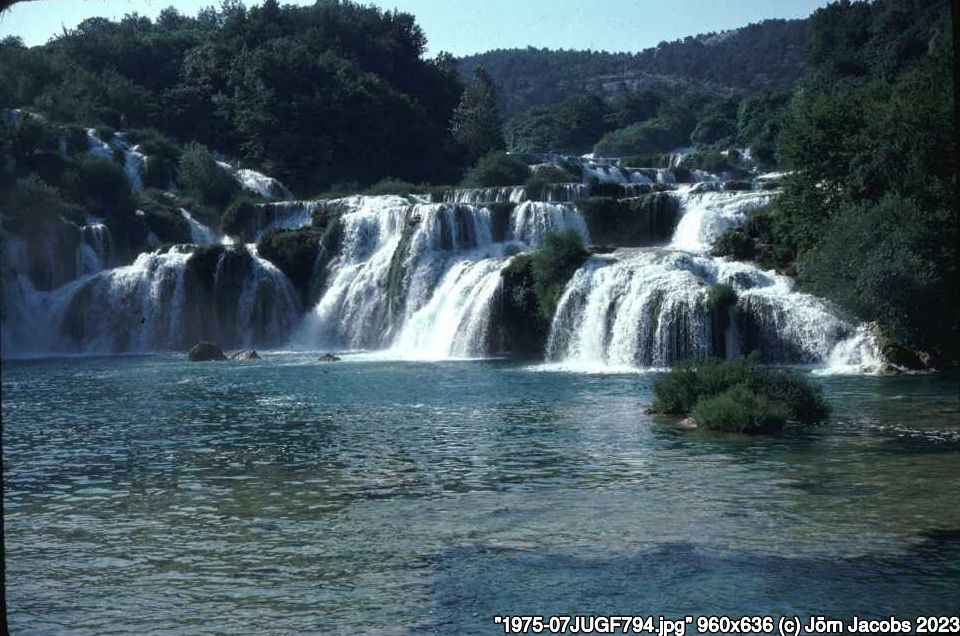

Kodak Retina IIc

Eine edle Kleinbild-Kompaktkamera; sie

passte zusammengeklappt sehr gut in eine Jackentasche.Um 1970 gebraucht gekauft für DM

300.- bei Foto-Brell in Frankfurt. Sie hat mich auf unzähligen Reisen

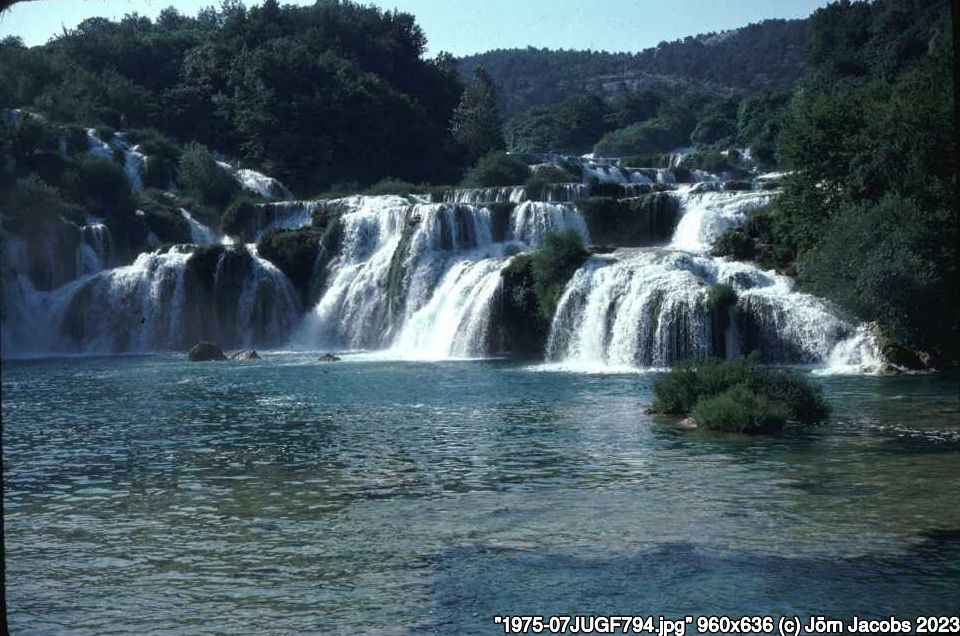

der 70er Jahre begleitet. Sie hat einen gekuppelten Entfernungsmesser, die

Entfernungseinstellung ist schnell und direkt (das ganze Linsenpaket wird

verschoben) und im geschlosssenen Zustand steht die Kamera mechanisch bedingt

immer auf Unendlich. Das war absolut genial, da sehr viele Aufnahmen von

Unendlich ausgehend schnell fokussiert werden können. Leider hatte sie keinen Belichtungsmesser eingebaut (das

hatte wohl erst das Modell IIIc (?); ich kaufte mir deshalb einen kleinen

Gossen Sixtino für ca. DM 70.-. Unzählige superscharfe Dias (auf Kodachrome

II, später Kodachrome 25 genannt), der nur 40 ASA (heute: 40 ISO)

Empfindlichkeit hatte, sind damit entstanden (... und durch die Zeitläufte grösstenteils verschwunden... (;-|) ).

Eine edle Kleinbild-Kompaktkamera; sie

passte zusammengeklappt sehr gut in eine Jackentasche.Um 1970 gebraucht gekauft für DM

300.- bei Foto-Brell in Frankfurt. Sie hat mich auf unzähligen Reisen

der 70er Jahre begleitet. Sie hat einen gekuppelten Entfernungsmesser, die

Entfernungseinstellung ist schnell und direkt (das ganze Linsenpaket wird

verschoben) und im geschlosssenen Zustand steht die Kamera mechanisch bedingt

immer auf Unendlich. Das war absolut genial, da sehr viele Aufnahmen von

Unendlich ausgehend schnell fokussiert werden können. Leider hatte sie keinen Belichtungsmesser eingebaut (das

hatte wohl erst das Modell IIIc (?); ich kaufte mir deshalb einen kleinen

Gossen Sixtino für ca. DM 70.-. Unzählige superscharfe Dias (auf Kodachrome

II, später Kodachrome 25 genannt), der nur 40 ASA (heute: 40 ISO)

Empfindlichkeit hatte, sind damit entstanden (... und durch die Zeitläufte grösstenteils verschwunden... (;-|) ).

Zu der Retina besitze ich noch ein Vorsatztele, bei dem die (abnehmbare)

Frontlinse durch ein Glassungeheuer ersetzt wird, dass dann die Brennweite von

50 auf 80mm erhöht. Zusammenklappen dann nicht mehr möglich. Hatte ich auf

Reisen oft auch dabei. P.S. Das Objektiv ist ein edles Schneider-Kreuznach

Retina-Xenon.

Bild 77: Rolleiflex, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera für Rollfilm 6x6cm aus den

1940er Jahren (wegen: "by appointment to his Majesty the King"), gebraucht gekauft um

1972 in London. Optisch sehr gut und angenehm zu bedienen. Allerdings wurden

die Rollfilme langsam immer teurer, und Farbfilme erst recht, so dass nicht mehr

allzu viele Bilder damit entstanden sind.

Bild 77: Rolleiflex, eine zweiäugige Spiegelreflexkamera für Rollfilm 6x6cm aus den

1940er Jahren (wegen: "by appointment to his Majesty the King"), gebraucht gekauft um

1972 in London. Optisch sehr gut und angenehm zu bedienen. Allerdings wurden

die Rollfilme langsam immer teurer, und Farbfilme erst recht, so dass nicht mehr

allzu viele Bilder damit entstanden sind.

Cosina SLR mit PK-Objektiven

Meine erste Spiegelreflex-Kamera; die schlechten Erfahrungen mit diesem

Exemplar, bei dem, wie ich aus heutiger Sicht vermute, der Spiegel nicht

richtig justiert war, haben bei mir eine sehr reservierte Haltung gegenüber

Spiegelreflexkameras hinterlassen, und ich habe richtig aufgeatmet, als es mit

den Digitalkameras dann auch die ersten DSLRs gab, wo man solche mechanischen Fehler

durch die sofortige Bildkontrolle ja sofort sehen konnte - und nicht erst nach Stunden oder Tagen - , sowie besonders als es die

ersten spiegellosen sogenannten Systemkameras (also mit Wechselobjektiven) gab, bei dem man

dem manuellen- UND dem auto-Fokus gleichermassen trauen kann, selbst wenn der

Autofokus vielleicht etwas langsamer arbeitet als bei einer Spiegelreflexkamera.

Doch das gehört eigentlich zu den Kameradetails weiter unten!

Minox 35

Eine leicht weitwinkelige Miniatur-Kleinbildkamera mit automatischer

Belichtungssteuerung (man würde heute vom Av-Modus sprechen),

allerdings ohne Entfernungsmesser.

Auf jeden Fall eine Kamera, mit der ich das "Kamera immer dabei" gut

praktizieren konnte, denn sie passte zusammengeklappt sogar in die Hemd-Brusttasche.

allerdings ohne Entfernungsmesser.

Auf jeden Fall eine Kamera, mit der ich das "Kamera immer dabei" gut

praktizieren konnte, denn sie passte zusammengeklappt sogar in die Hemd-Brusttasche.

Gegenüber der historisch bedeutsamen Agenten-Minox der 30er- bis 50er Jahre, dem

eigentlich bekanntesten Produkt, hatte diese "Minox 35" den

grossen Vorteil, den üblichen 36mm-Kleinbildfilm zu benutzen.

Porst SLR

Bild 78

Dies war 2004 meine letzte real noch benutzte SLR-"Analog-Kamera", und noch

parallel zu der bereits gekauften Digitalkamera Canon Powershot A200 genutzt.

Ich habe auf Reisen oft mit beiden Kameras dasselbe Motiv photographiert,

besonders bei Landschaftsaufnahmen: Mit der Analog-SLR wegen der Qualität der

Bilder, und mit der A200 wegen des sofortigen Eindrucks.

Dies war 2004 meine letzte real noch benutzte SLR-"Analog-Kamera", und noch

parallel zu der bereits gekauften Digitalkamera Canon Powershot A200 genutzt.

Ich habe auf Reisen oft mit beiden Kameras dasselbe Motiv photographiert,

besonders bei Landschaftsaufnahmen: Mit der Analog-SLR wegen der Qualität der

Bilder, und mit der A200 wegen des sofortigen Eindrucks.

Meine heutigen Kameras

( all in use - and most of them bought "used" )

Warum so viele?

Meine Meinung:

Wer in der Überfluss-Gesellschaft, mit ihrem exponentiellen Wachstumsdrang und

dem dadurch schnellen "Veralten" ihrer Produkte als Technik-freak mit gewisser

"Verzögerung" mitschwimmt,

indem er eben NICHT immer das Allerneueste haben muss, kann auf der

"Abfallseite" durchaus edle, noch gut brauchbare Teile herausmogeln,

besonders wenn er ein Bastler und Tüftler ist.

Das gilt zwar generell für Schrott, aber eben auch für Edelschrott, und damit für Digitalkameras,

die keineswegs so schnell unbrauchbar werden

wie sie als "veraltet" erscheinen mögen! Auch liegen Kameras bei

manchen Besitzern gerne jahrelang unbenutzt im Schrank. Natürlich gibt es bei realen

Angeboten auch Unterschiede, aber einige sind nach wie vor edle Vertreter ihrer Gattung.

.

Meine Meinung:

Wer in der Überfluss-Gesellschaft, mit ihrem exponentiellen Wachstumsdrang und

dem dadurch schnellen "Veralten" ihrer Produkte als Technik-freak mit gewisser

"Verzögerung" mitschwimmt,

indem er eben NICHT immer das Allerneueste haben muss, kann auf der

"Abfallseite" durchaus edle, noch gut brauchbare Teile herausmogeln,

besonders wenn er ein Bastler und Tüftler ist.

Das gilt zwar generell für Schrott, aber eben auch für Edelschrott, und damit für Digitalkameras,

die keineswegs so schnell unbrauchbar werden

wie sie als "veraltet" erscheinen mögen! Auch liegen Kameras bei

manchen Besitzern gerne jahrelang unbenutzt im Schrank. Natürlich gibt es bei realen

Angeboten auch Unterschiede, aber einige sind nach wie vor edle Vertreter ihrer Gattung.

.

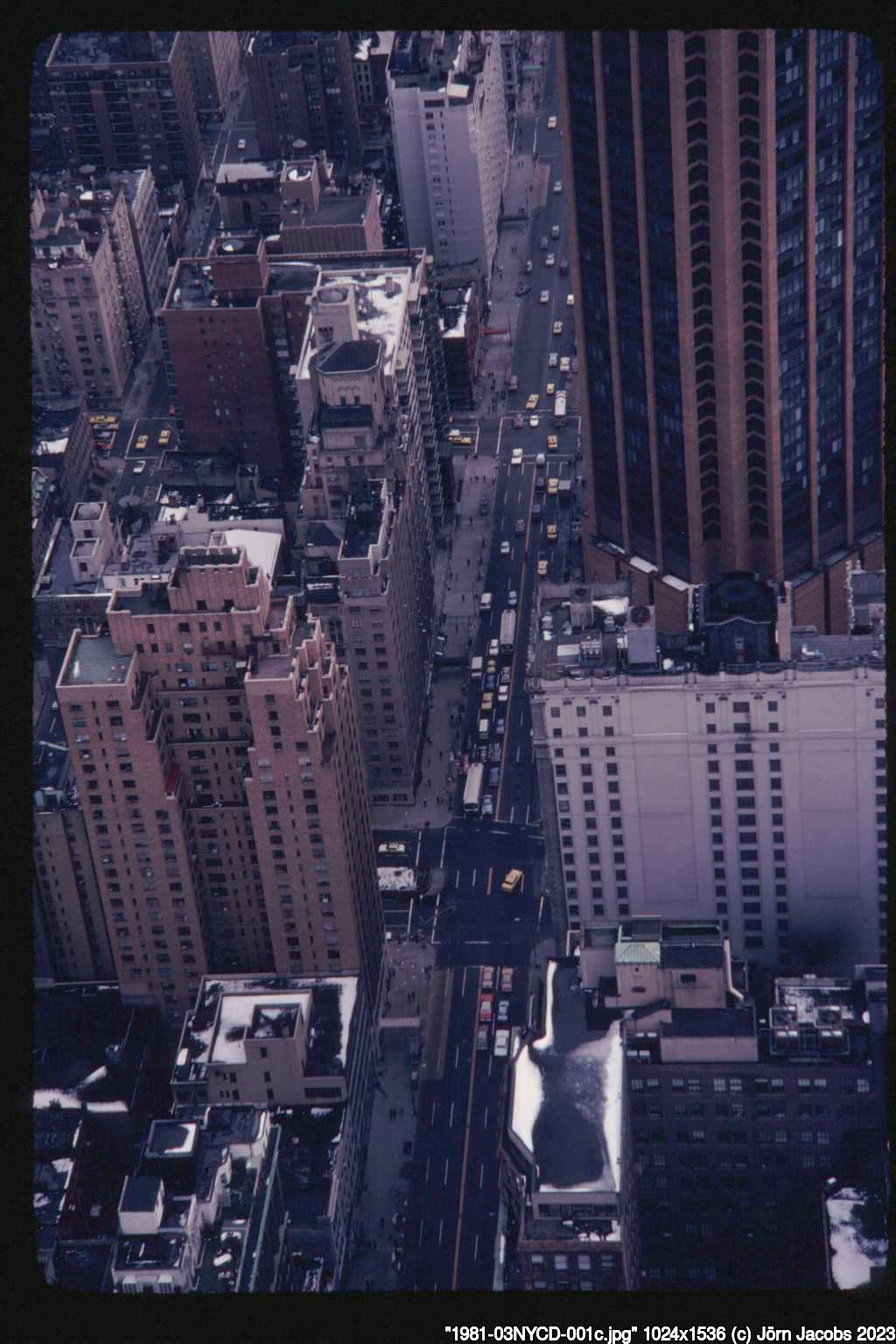

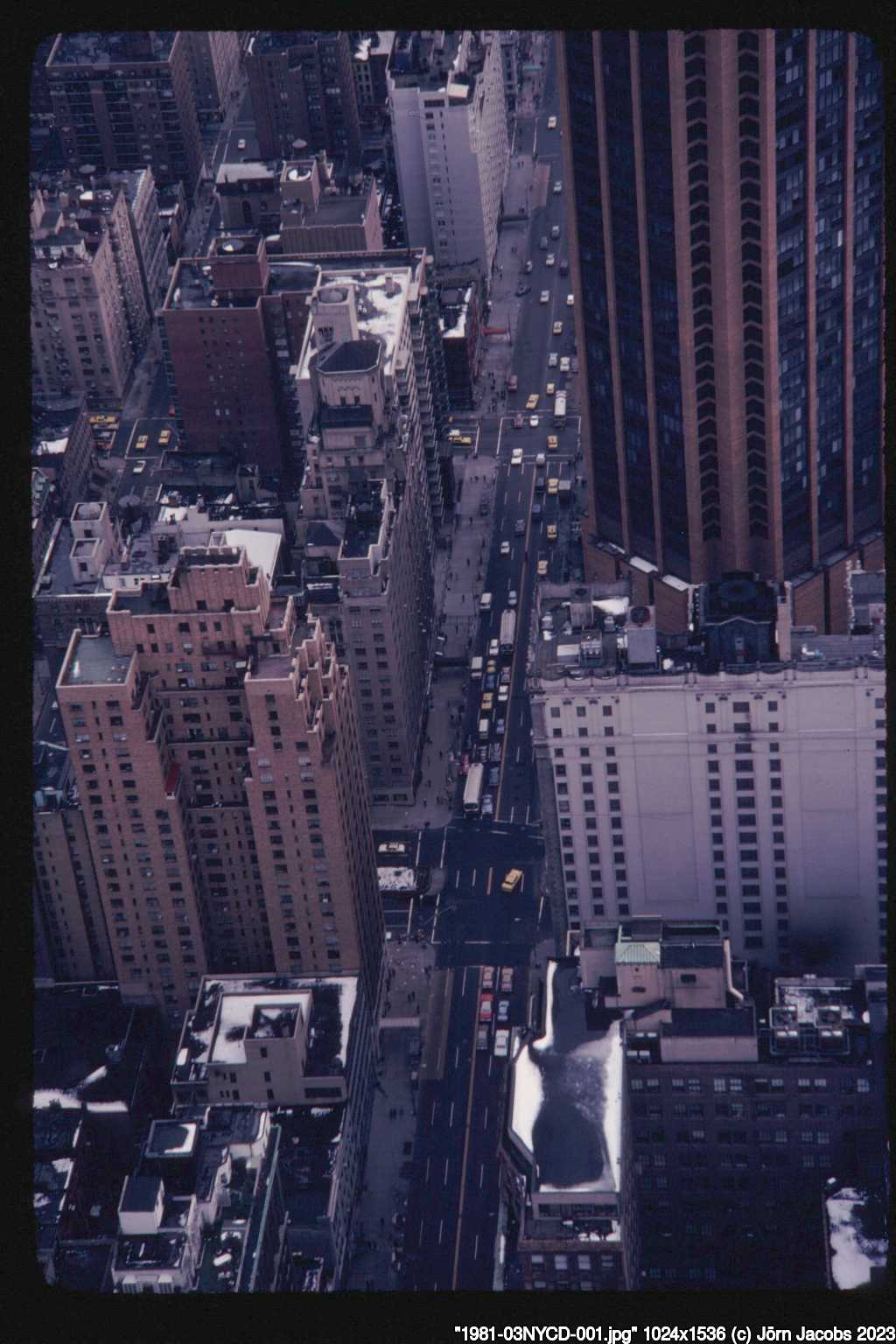

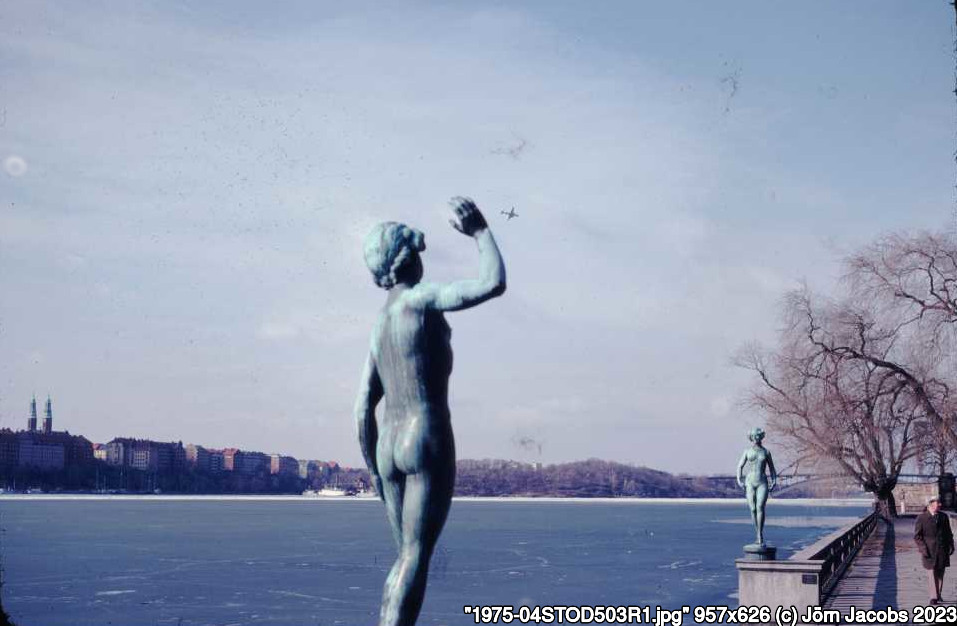

In diesem Sinne: Bild 79 oben: Ort in Österreich, nähe Graz.

Canon PowerShot A200 (Bild 81)

Canon PowerShot A200 (Bild 81)

Um 2002 waren gute Digitalkameras für den Hobbyisten noch absolut

unerschwinglich. Einer der Gründe waren die enormen Herstellungskosten für die

Fotosensoren. Günstiger waren nur Kameras mit eher bescheiden auflösenden

Sensoren, wo 2 Megapixel ( 1600 pixel horizontal x 1200 vertikal) schon als

viel, fast ausreichend galten. Und mit Recht: Zwar war die dem entsprechende

Auflösung eines Films 35mm-Kleinbildfilms deutlich höher, aber was nutzte das,

wenn das Bild auf dem Film der konventionellen Kamera unglücklich belichtet oder

verwackelt/unscharf war, was man dann ja erst Tage später feststellen würde? Für

reale "Schnappschüsse", und wenn man nicht viel vergrössern wollte, waren diese

Digitalkameras okay (und sind es auch heute noch!), zumal eine gute

Belichtungssteuerung und ein Autofokus damals schon selbstverständlich waren.

Um 2002 waren gute Digitalkameras für den Hobbyisten noch absolut

unerschwinglich. Einer der Gründe waren die enormen Herstellungskosten für die

Fotosensoren. Günstiger waren nur Kameras mit eher bescheiden auflösenden

Sensoren, wo 2 Megapixel ( 1600 pixel horizontal x 1200 vertikal) schon als

viel, fast ausreichend galten. Und mit Recht: Zwar war die dem entsprechende

Auflösung eines Films 35mm-Kleinbildfilms deutlich höher, aber was nutzte das,

wenn das Bild auf dem Film der konventionellen Kamera unglücklich belichtet oder

verwackelt/unscharf war, was man dann ja erst Tage später feststellen würde? Für

reale "Schnappschüsse", und wenn man nicht viel vergrössern wollte, waren diese

Digitalkameras okay (und sind es auch heute noch!), zumal eine gute

Belichtungssteuerung und ein Autofokus damals schon selbstverständlich waren.

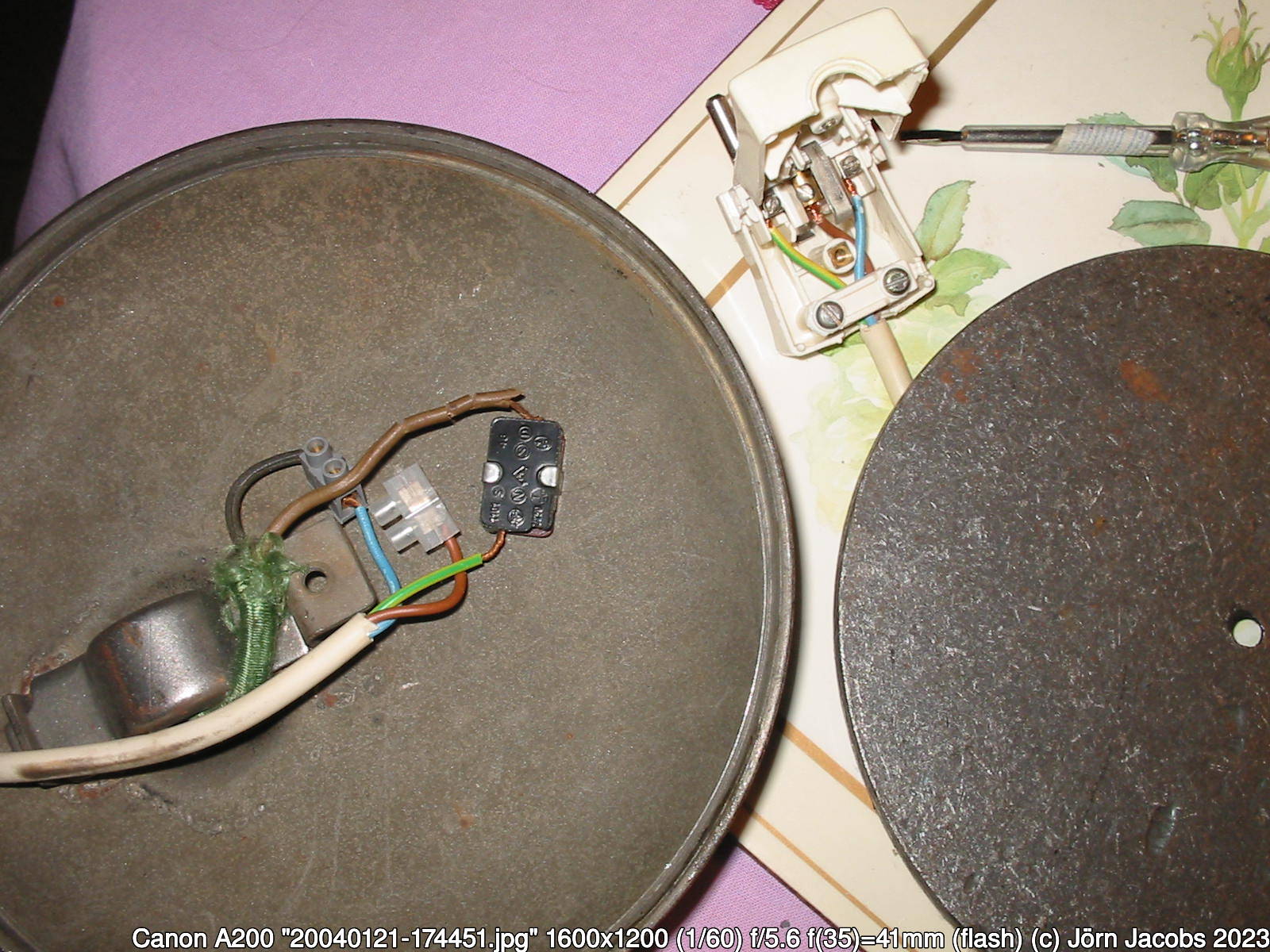

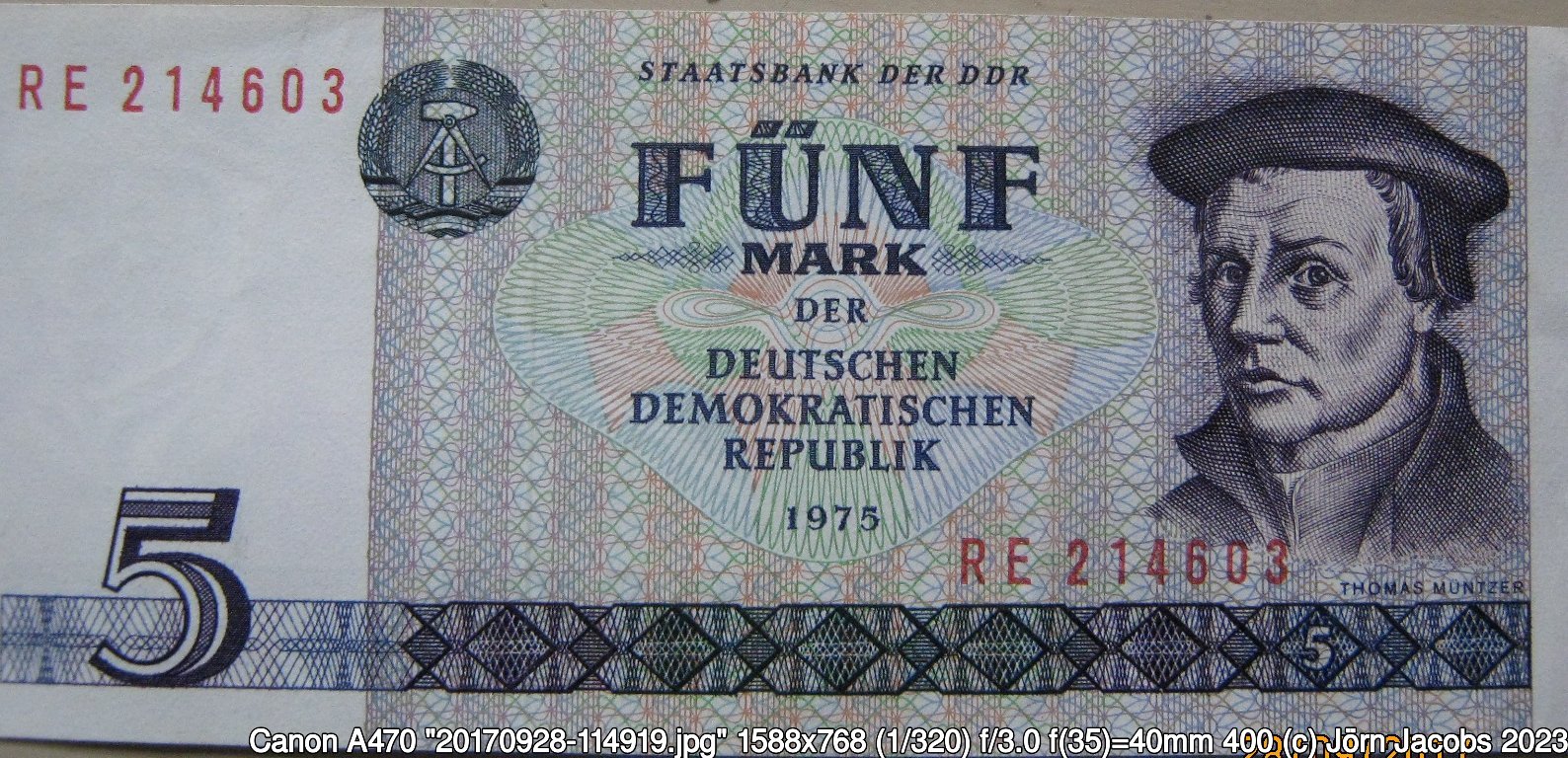

Die A200 hatte also nur 2 MegaPixel Auflösung, Objektiv 1/2.8 (kein

Zoomobjektiv), war aber mit 225 € (man rechnete dies so kurz nach der

Währungsumstellung immer sofort nach und erschrak über die 450 DM) gerade so

halbwegs erschwinglich. Spontan gekauft habe ich sie auf einer Reise allerdings

aus folgendem Grund: Der Fotohändler hatte die Daten der Kamera im Schaufenster

angegeben, unter anderem: Makrofähigkeit schon ab 5cm ! Das liess ich mir

vorführen, und ich konnte das gut gebrauchen, denn ich arbeitete damals öfters

in Bibliotheken, und konnte damit Zitate, Fundstellen usw. "schnell mal

abfotografieren". Erst im laufe der Zeit benutzte ich sie dann auch für

Blumenfotografie, und auf Reisen als Zweit- und "Sofortbildkamera". Acht Jahre

später habe ich dasselbe Modell auf einem Flohmarkt nochmals gebraucht gekauft. Nun für 5

€. Bei beiden musste ich inzwischen die Plastiklasche für die

Batteriefacharretierung durch eine aus Metall ersetzen. Hoch belastetes Plastik

hält halt nicht ewig....

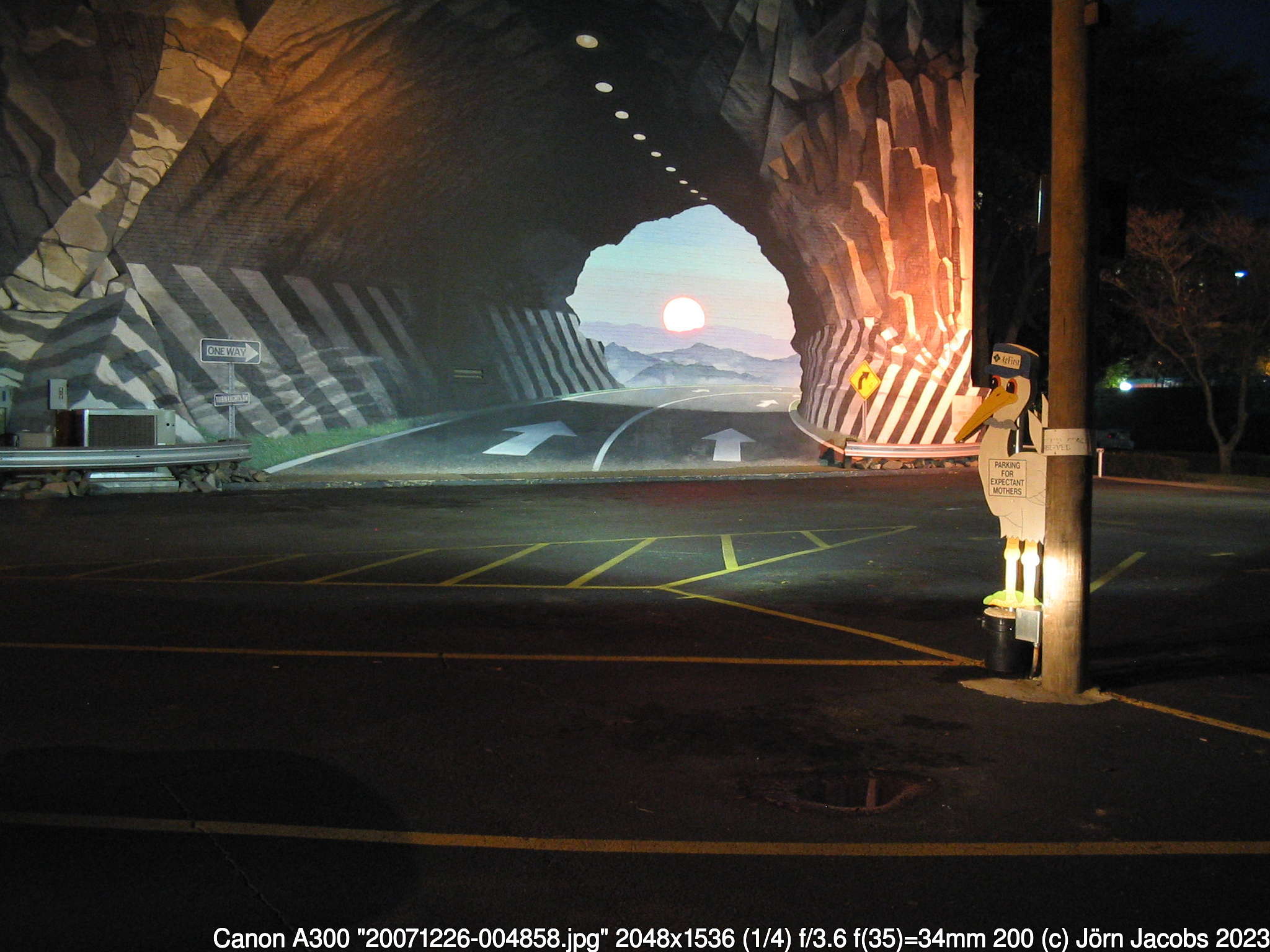

Canon PowerShot A300, Bild 82

Ähnliche Kamera wie die A200, aber mit 3 Megapixel die 1.5-fache Auflösung, und

eine etwas praktischere Bedienung. Sie kostete ("nur noch") 130 €, hatte aber

statt F/2.8- nur ein F/3,6-Objektiv, was man bei Dämmerung usw. anhand von eher

verwackelten Aufnahmen schmerzlich feststellen musste. Die berühmte, manchmal

alles entscheidende "Eine-Blende"-Stufe eben. Dennoch hat auch diese Kamera als

Zusatz-Reisebegleiter gute Dienste geleistet.

Canon PowerShot Pro 1, Bild 83

Im Jahr 2006 meine erste "richtige" Digitalkamera, die die Analogkameras

ersetzen sollte und dies auch einige Jahre tat. Ich hatte gesehen, wie ein

Berufsfotograf in der Nachbarschaft diese Kamera verwendete und sie als gut,

wenngleich teuer, bezeichnet hatte. Er hatte sie für 1200 € gekauft. Daten: 8

Megapixel, fest eingebautes Zoom-Objektiv mit weitem Bereich, Autofokus

abschaltbar. Als ich die Kamera dann im Lufthansa-Shop für 600 € angeboten sah,

habe ich sie gekauft. Mehrere Jahre habe ich sie auf Reisen benutzt. Dabei

stellten sich in Grenzsituationen doch einige Nachteile heraus: Die manuelle

Entfernungseinstellung war in praktischen Situationen zu umständlich zu

bedienen. Ausserdem erwies sich das Rauschverhalten als sehr begrenzend,(während

dies den Berufsfotografen in seinem Studio, wo immer ausreichend beleuchtet

werden konnte, natürlich nicht gestört hatte). Schon 400 ISO ergab

"furchtbare" Bilder. Der Fotosensor war eben doch zu klein und noch vom CCD-Typ.

Trotzdem hat diese Kamera "viele tausend" Bilder produziert.

Im Jahr 2006 meine erste "richtige" Digitalkamera, die die Analogkameras

ersetzen sollte und dies auch einige Jahre tat. Ich hatte gesehen, wie ein

Berufsfotograf in der Nachbarschaft diese Kamera verwendete und sie als gut,

wenngleich teuer, bezeichnet hatte. Er hatte sie für 1200 € gekauft. Daten: 8

Megapixel, fest eingebautes Zoom-Objektiv mit weitem Bereich, Autofokus

abschaltbar. Als ich die Kamera dann im Lufthansa-Shop für 600 € angeboten sah,

habe ich sie gekauft. Mehrere Jahre habe ich sie auf Reisen benutzt. Dabei

stellten sich in Grenzsituationen doch einige Nachteile heraus: Die manuelle

Entfernungseinstellung war in praktischen Situationen zu umständlich zu

bedienen. Ausserdem erwies sich das Rauschverhalten als sehr begrenzend,(während

dies den Berufsfotografen in seinem Studio, wo immer ausreichend beleuchtet

werden konnte, natürlich nicht gestört hatte). Schon 400 ISO ergab

"furchtbare" Bilder. Der Fotosensor war eben doch zu klein und noch vom CCD-Typ.

Trotzdem hat diese Kamera "viele tausend" Bilder produziert.

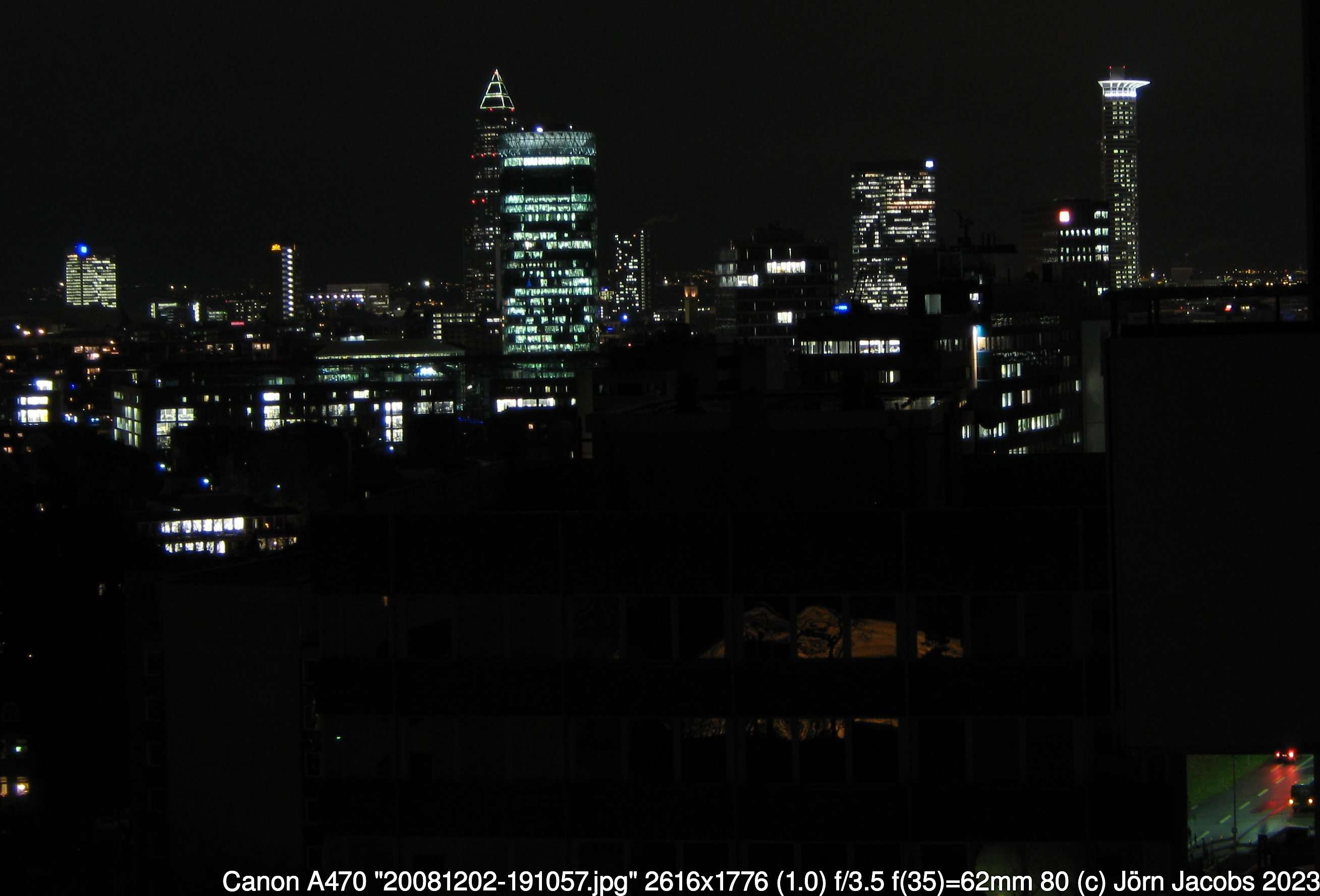

Canon PowerShot A470

Bild 84

Canon PowerShot A470

Bild 84

Gekauft für ca. 90 € und hauptsächlich für Video benutzt, wobei ich das Gebiet der Videofilmerei eigentlich nie richtig betreten habe. Ich liebe eher feststehende Bilder. Die A470 ist auch schon CHDK-fähig.

Später habe ich darauf soweit möglich immer bewusst geachtet.

Gekauft für ca. 90 € und hauptsächlich für Video benutzt, wobei ich das Gebiet der Videofilmerei eigentlich nie richtig betreten habe. Ich liebe eher feststehende Bilder. Die A470 ist auch schon CHDK-fähig.

Später habe ich darauf soweit möglich immer bewusst geachtet.

Bild 85

Bild 85

Canon PowerShot A 530.

Für unter 10€ gebraucht gekauft. Ist sehr viel einfacher aufgebaut als die unten folgende A570IS. Wird für Experimente benutzt.

Canon PowerShot A 530.

Für unter 10€ gebraucht gekauft. Ist sehr viel einfacher aufgebaut als die unten folgende A570IS. Wird für Experimente benutzt.

Bild 86

Canon PowerShot A 570 IS

Canon PowerShot A 570 IS

Nachdem ich für ca. 30€ auf einer Fotobörse die erste A570IS gebraucht gekauft hatte, war ich

so begeistert von dieser "Taschenknipse", die auch manuelle Steuerung erlaubt und eine richtige Irisblende hat (wenngleich nur bis F/8), dass ich später noch zwei weitere für 15 € und 5 € gekauft habe. Zur selben Zeit hatte ich CHDK entdeckt, und erstmals mit dieser Kamera auch ausprobiert. Warum sie so besonders billig war? Die Batteriefachabdeckung ist eine echte mechanisch-konstruktive Katastrophe. Ferner die Unfähigkeit, mit billigen Mignonzellen bzw. Akkus in der Praxis auch wirklich akzeptabel lange betrieben werden zu können. Eine bessere Lösung dieses Problems ergab sich erst viele Jahre später: Verwendung von Mignon-Zellen, die per innerem Spannungswandler aus einem inneren LiIon-Akku konstant je 1.5V liefern, und die per USB-B-Stecker geladen werden können. Für wichtige Fälle benutze ich diese Zellen; sonst oft, wo möglich, ein Netzteil 3.3V, oder selbstgebaute Stromversorgungen: Die USB-5V (aus einem Netzteil oder aus einer "power bank") werden per Schaltregler auf 3V herabgesetzt.

Bild 87

Bild 87

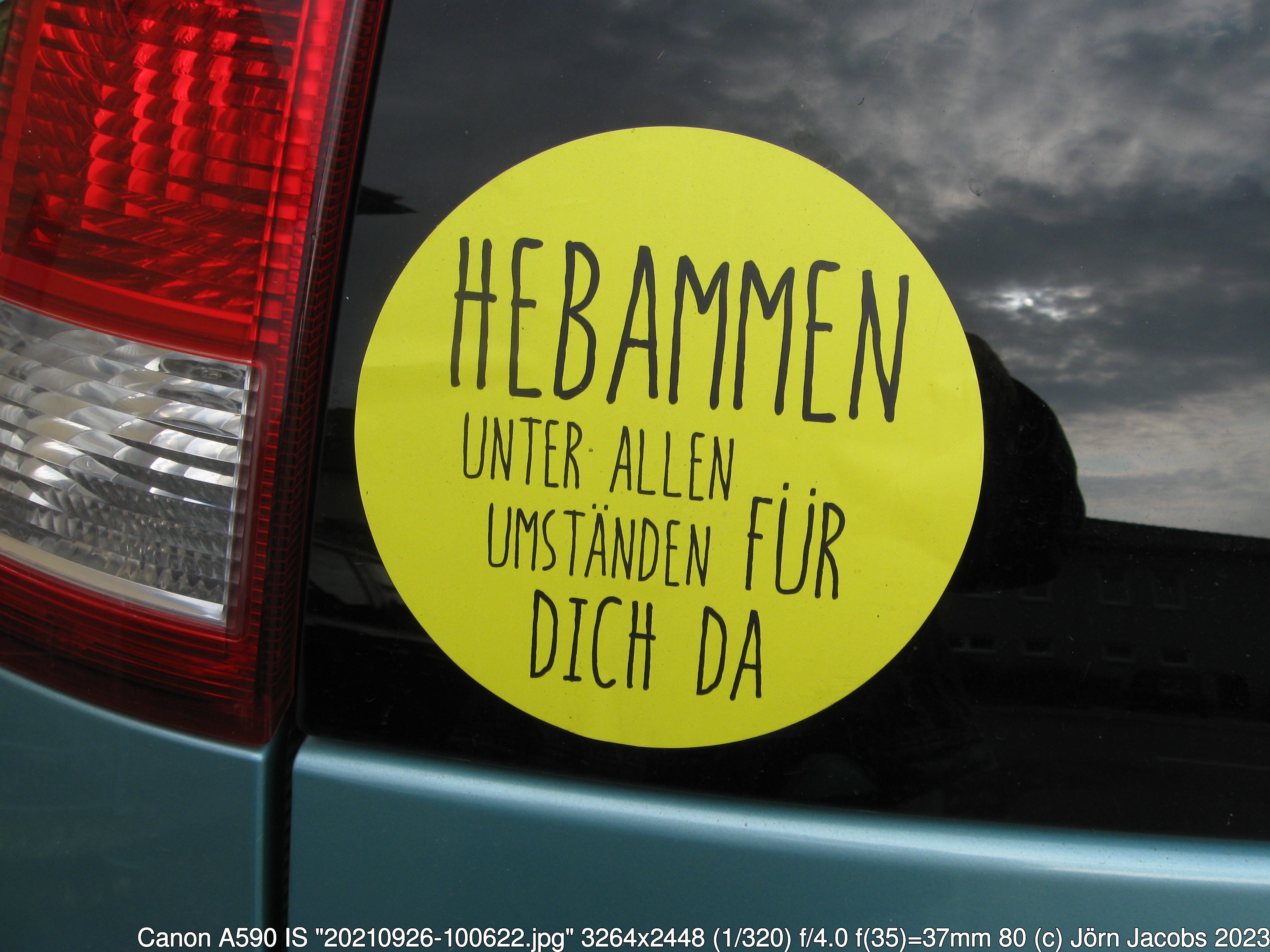

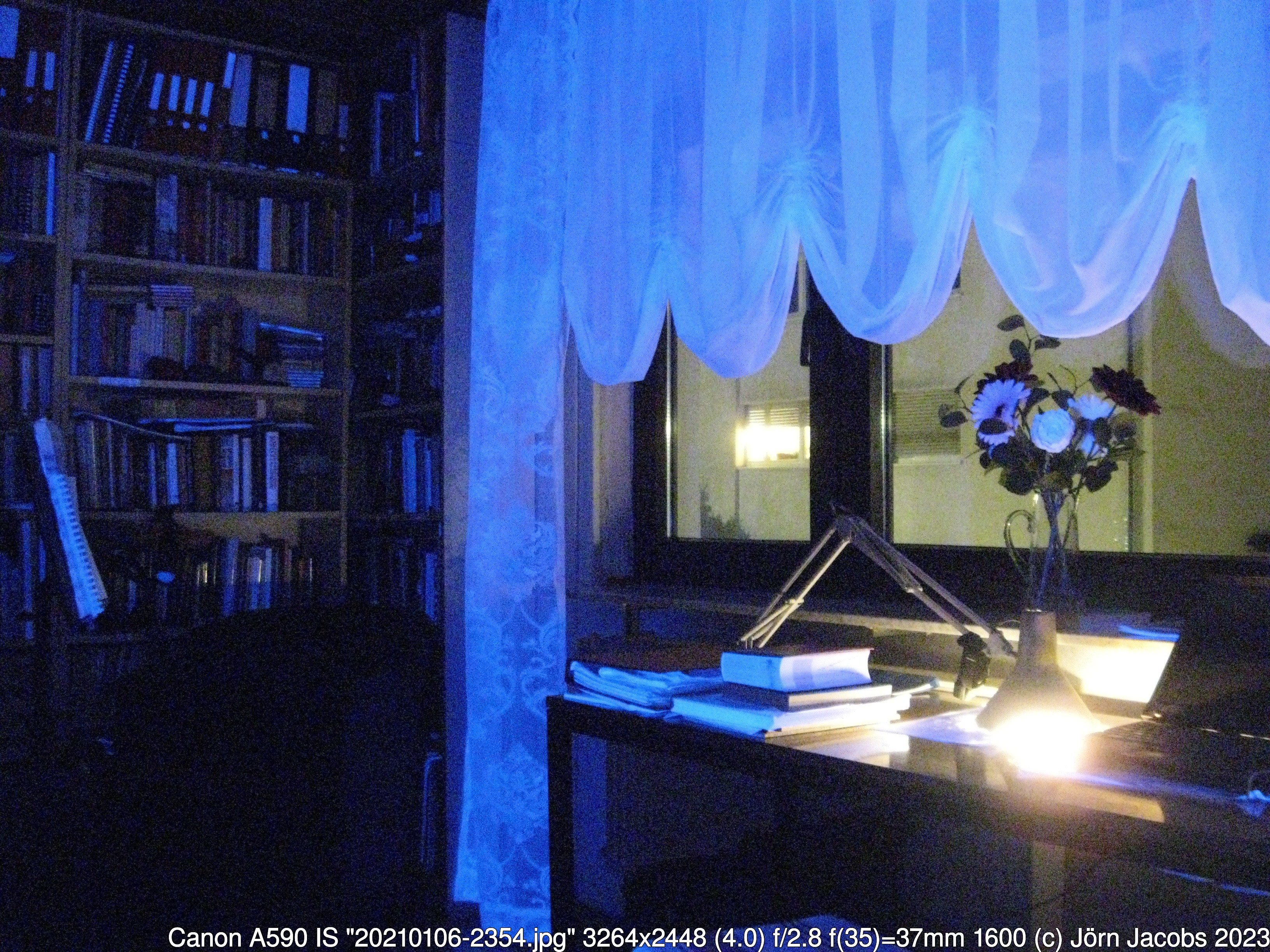

Canon PowerShot A 590 IS

Canon PowerShot A 590 IS

Entspricht weitgehend der A570IS, mit dem Vorteil, dass der Autofokus meist auf

Bildmitte gezwungen werden kann, und nicht eventuell irgendwo hinspringt, wo man

es nicht haben will, wie dies bei der A570IS manchmal passiert.

Bild 88

Bild 88

Canon PowerShot SX230

Canon PowerShot SX230

Für ca. 80€ gebraucht gekauft, hauptsächlich für GPS-Experimente. Hohe Auflösung, gutes Tele.

Bild 89

Canon Digital IXUS 60

Canon Digital IXUS 60

Eine tolle, sehr kleine Taschenkamera zum "immer-dabei-haben". Belichtungssteuerung allerdings nur über die Verschlusszeit. Die Blende ist immer f/2.8, und der Zoombereich ist recht klein. Dennoch oft benutzt.

Canon EOS 20 D

Bild 90

Canon EOS 20 D

Bild 90

Nach Meinung von Neffe Jens (und mir) die erste akzeptable Canon DSLR, die ich deshalb

auch um 2013 gut erhalten für um 150 € zusammen mit einigen Canon Objektiven gebraucht gekauft habe. Der Fotosensor hat "nur" 8 Megaspixels wie die Powershot Pro 1, aber mit einem wesentlich besserem Rauschverhalten bis 1600 ISO, da der Bildsensor wesentlich grösser ist. Es gibt nur ein optisches Sucherbild, aber keinen "live view". Man fotografiert also noch klassisch, kann das Ergebnis aber nach der Aufnahme im Display begutachten.

Nach Meinung von Neffe Jens (und mir) die erste akzeptable Canon DSLR, die ich deshalb

auch um 2013 gut erhalten für um 150 € zusammen mit einigen Canon Objektiven gebraucht gekauft habe. Der Fotosensor hat "nur" 8 Megaspixels wie die Powershot Pro 1, aber mit einem wesentlich besserem Rauschverhalten bis 1600 ISO, da der Bildsensor wesentlich grösser ist. Es gibt nur ein optisches Sucherbild, aber keinen "live view". Man fotografiert also noch klassisch, kann das Ergebnis aber nach der Aufnahme im Display begutachten.

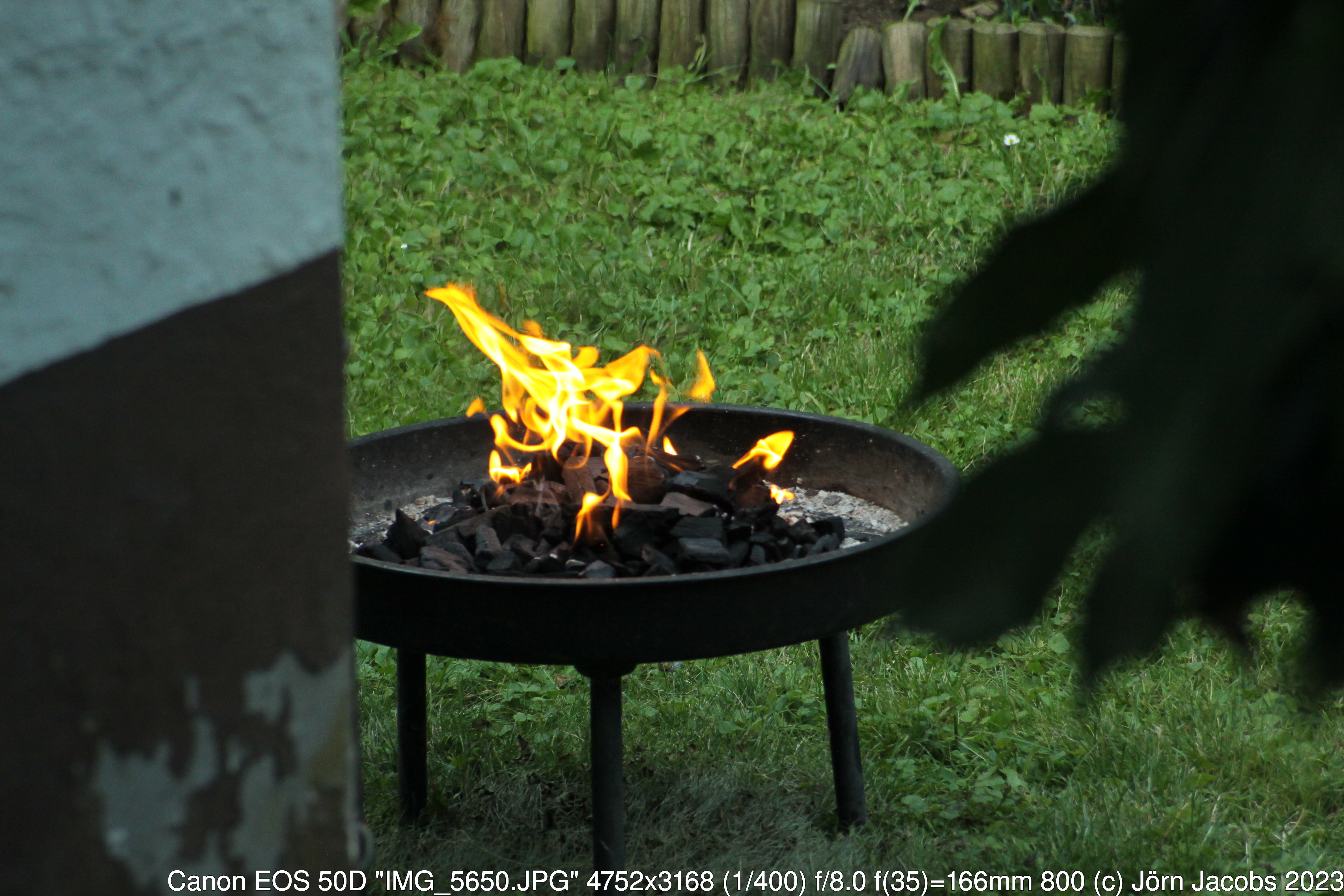

Canon EOS 50 D

Bild 91

Für manche Aufnahmen soll die Qualität sehr viel besser sein als bei den Taschenkameras, und die unmittelbare Begutachtung des Bildes schon vor und während der Aufnahme soll auch möglich sein. Deshalb eine EOS 50D, 16 Megapixels Auflösung, auf "live view" umschaltbar, Autofokus-Feinabgleich möglich (hab ich aber noch nicht benötigt). Sie ist schwer wie ein Schlachtschiff. Natürlich passen alle Canon-Objektive (und einige Fremd-Objektive) hier, wie auch bei der folgenden EOS300D.

Für manche Aufnahmen soll die Qualität sehr viel besser sein als bei den Taschenkameras, und die unmittelbare Begutachtung des Bildes schon vor und während der Aufnahme soll auch möglich sein. Deshalb eine EOS 50D, 16 Megapixels Auflösung, auf "live view" umschaltbar, Autofokus-Feinabgleich möglich (hab ich aber noch nicht benötigt). Sie ist schwer wie ein Schlachtschiff. Natürlich passen alle Canon-Objektive (und einige Fremd-Objektive) hier, wie auch bei der folgenden EOS300D.

Canon EOS 300 D

Bild 92

Diese Kamera habe ich für 37€ (ohne Objektiv) auf einer Fotobörse gebraucht gekauft, und bin von deren Bedienung und Zuverlässigkeit ganz begeistert. Das Gewicht ist kleiner als bei den beiden anderen DSLRs. Sie liegt gut in der Hand. Die Auflösung beträgt allerdings nur 6,3 Megapixel. Das reicht fürs Allerwelts-Knipsen durchaus, aber für höhere Ansprüche, und besonders das spätere Rausvergrössern, eher nicht.